Monde ANTIQUE - EUROPE : La Gaule Romaine |

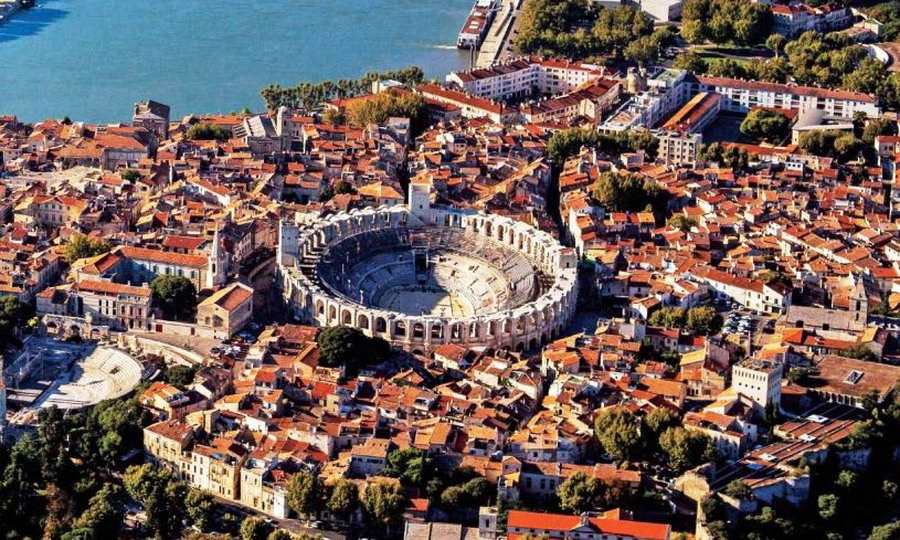

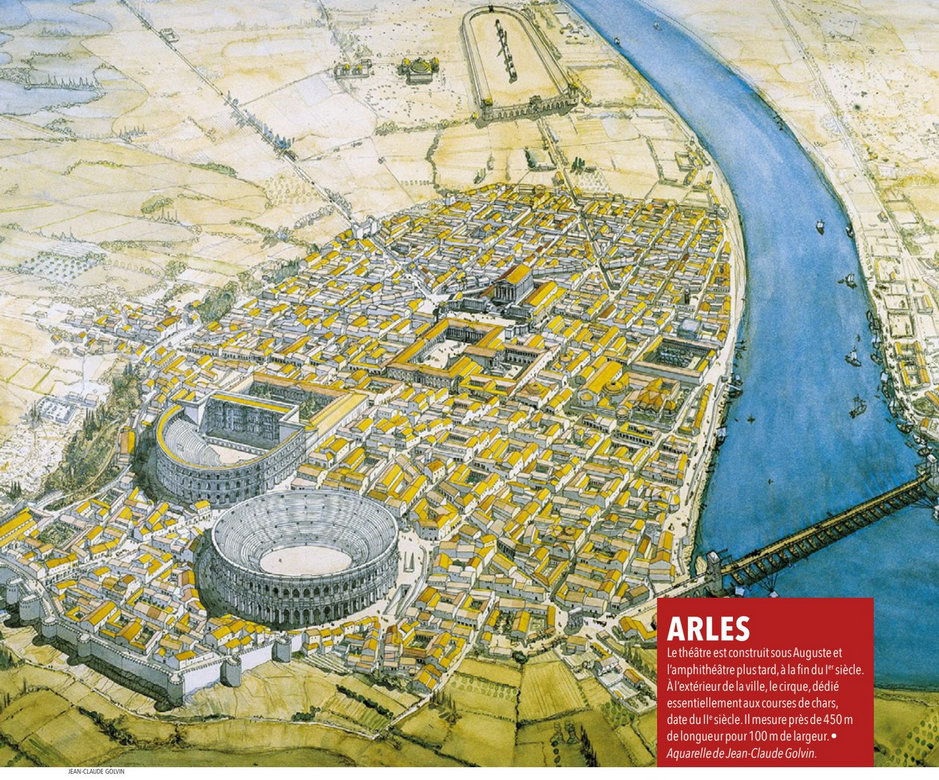

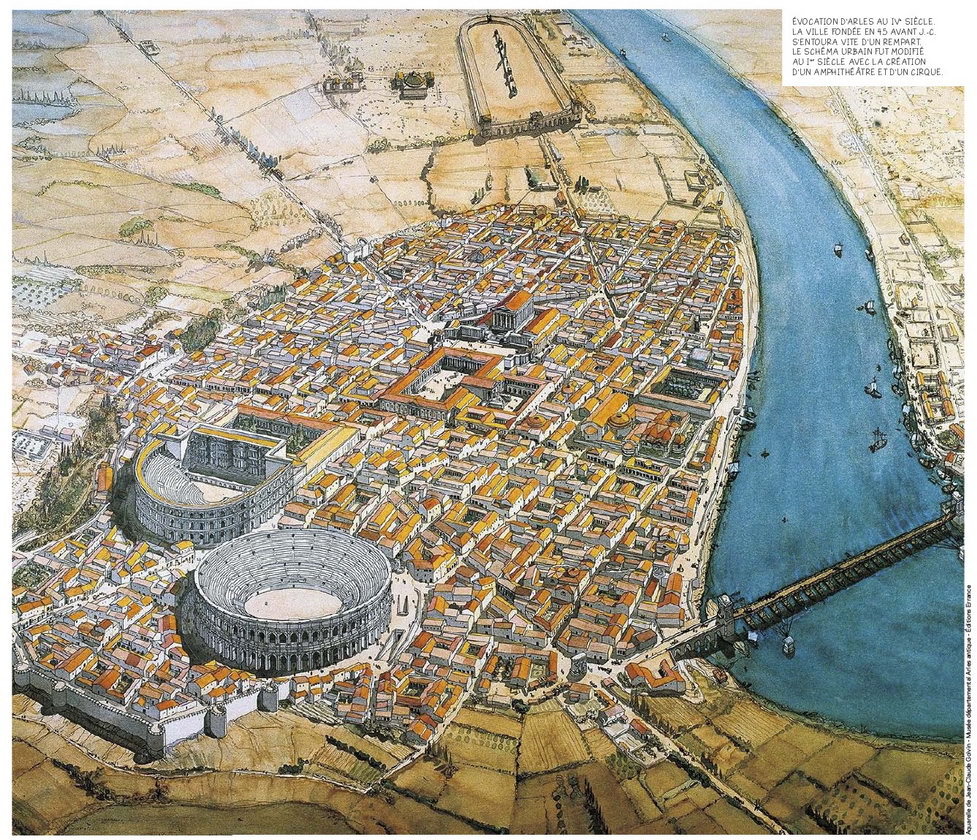

Amphithéâtre Romain d'Arles |

NATIONAL GEOGRAPHIC HS N°67 > Avril-Mai > 2024 |

Théatre d'Orange |

ÇA M'INTÉRESSE QUESTIONS N°44 > Octobre-Fécembre > 2023 |

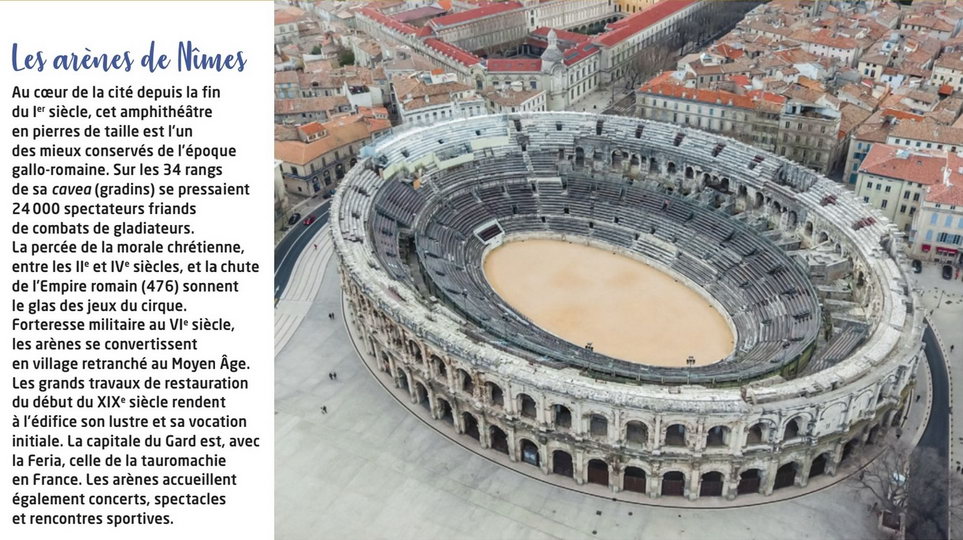

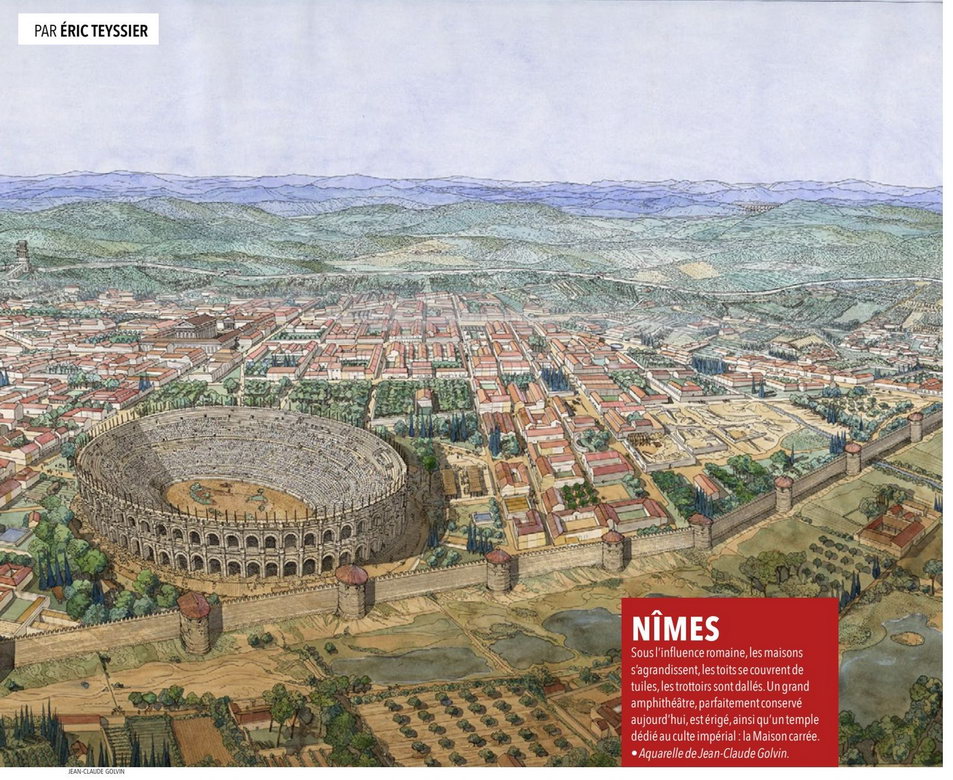

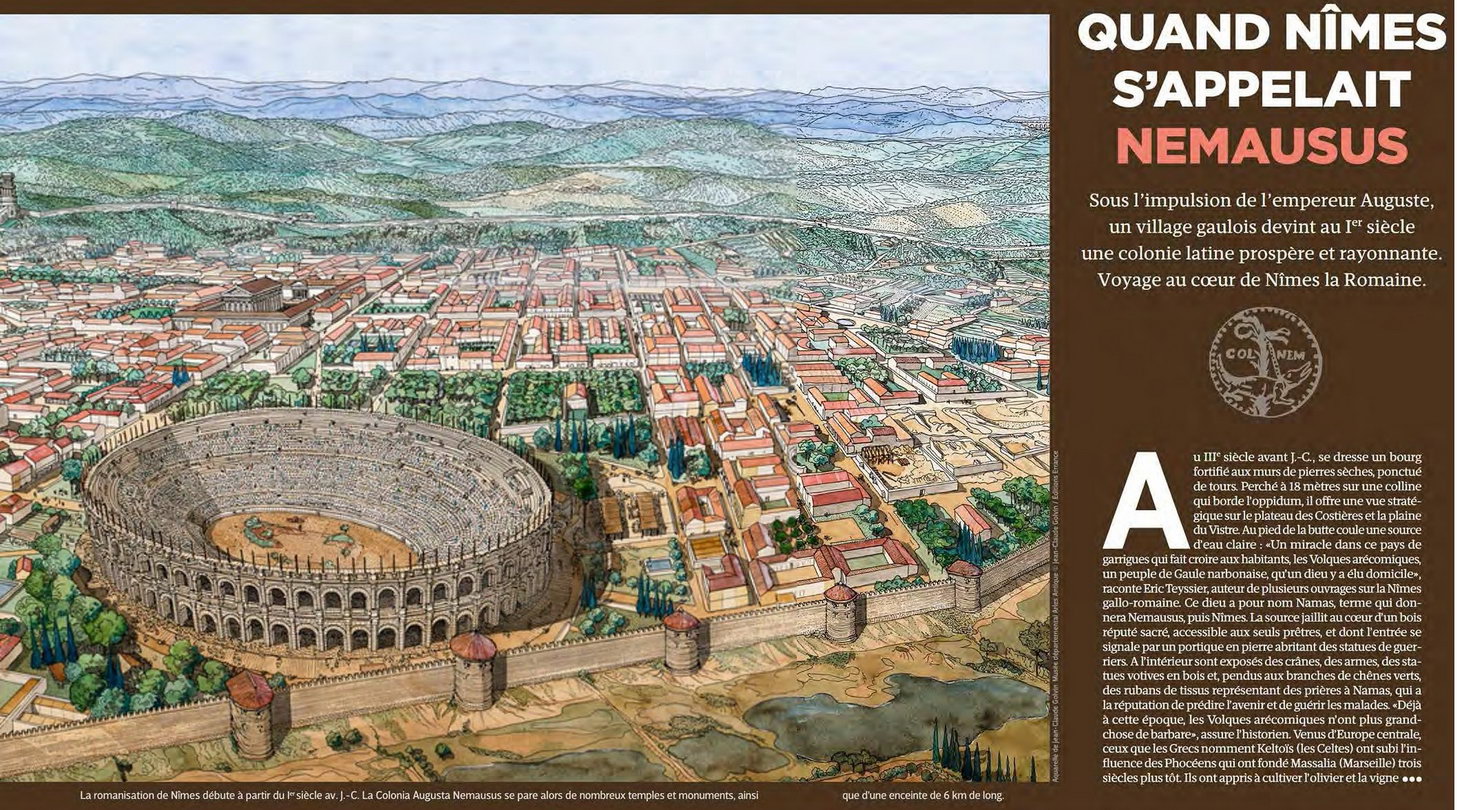

Nemausus : Les Arènes de Nîmes |

D.G.-S. - COMMENT ÇA MARCHE N°151 > Juillet-Août > 2023 |

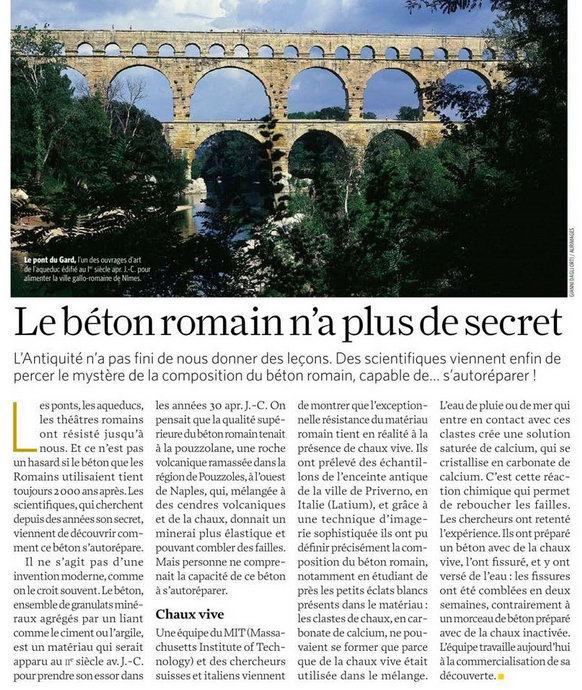

Pont du Gard : Le Béton Romain n'a plus de Secret |

LE MONDE HISTOIRE & CIVILISATIONS N°94 > Mai > 2023 |

Vindunum : La Ville du Mans et sa Muraille Romaine |

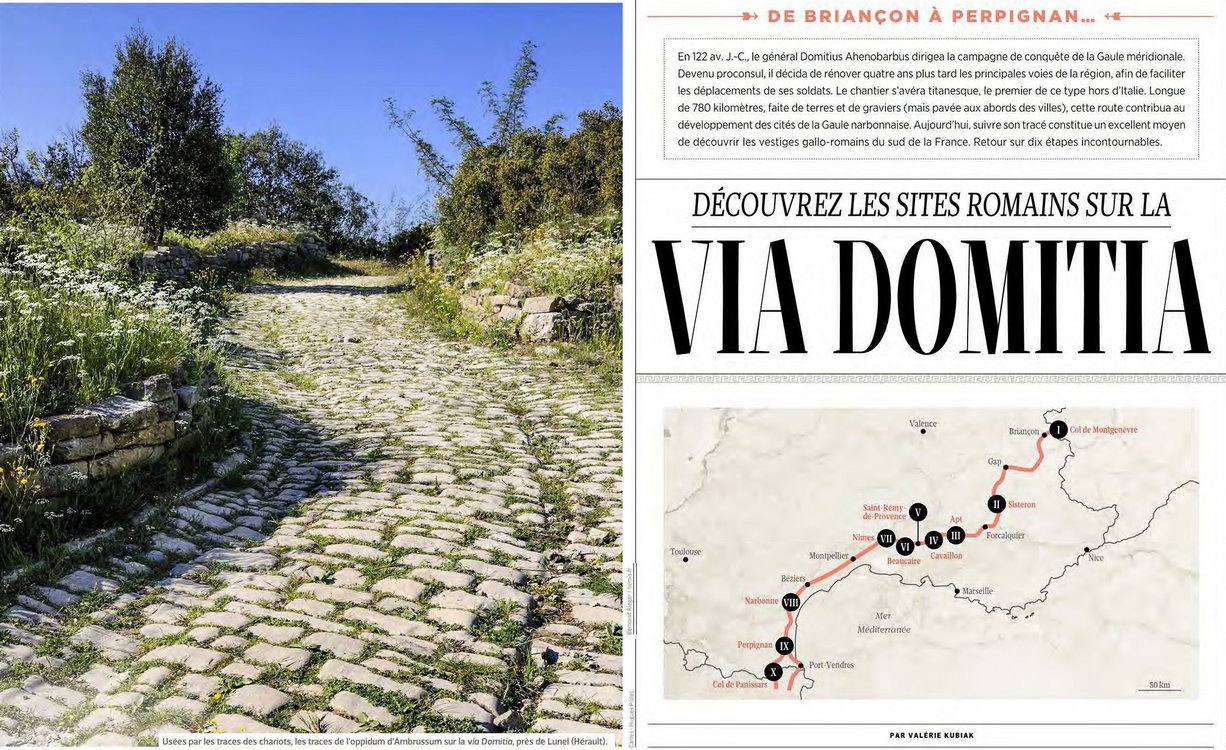

GEO HISTOIRE N°65 > Septembre-Octobre > 2022 |

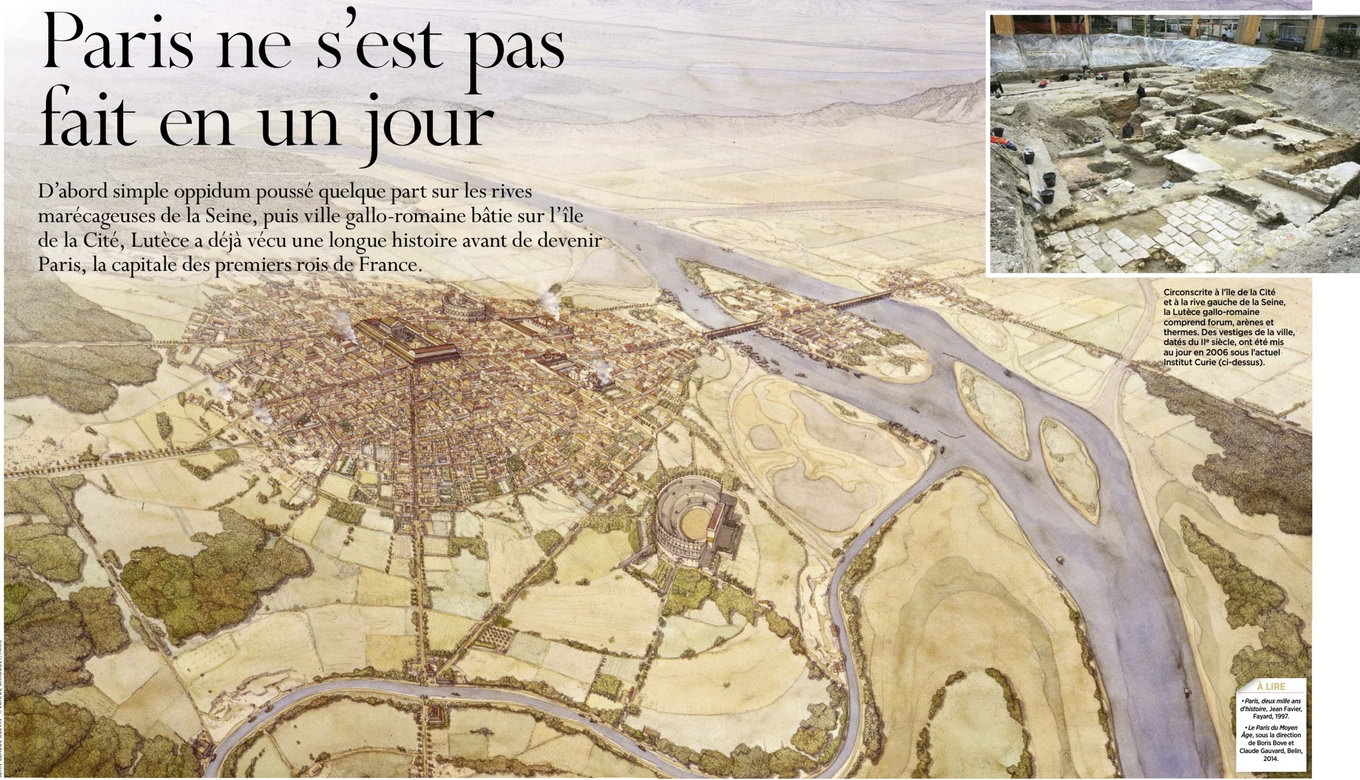

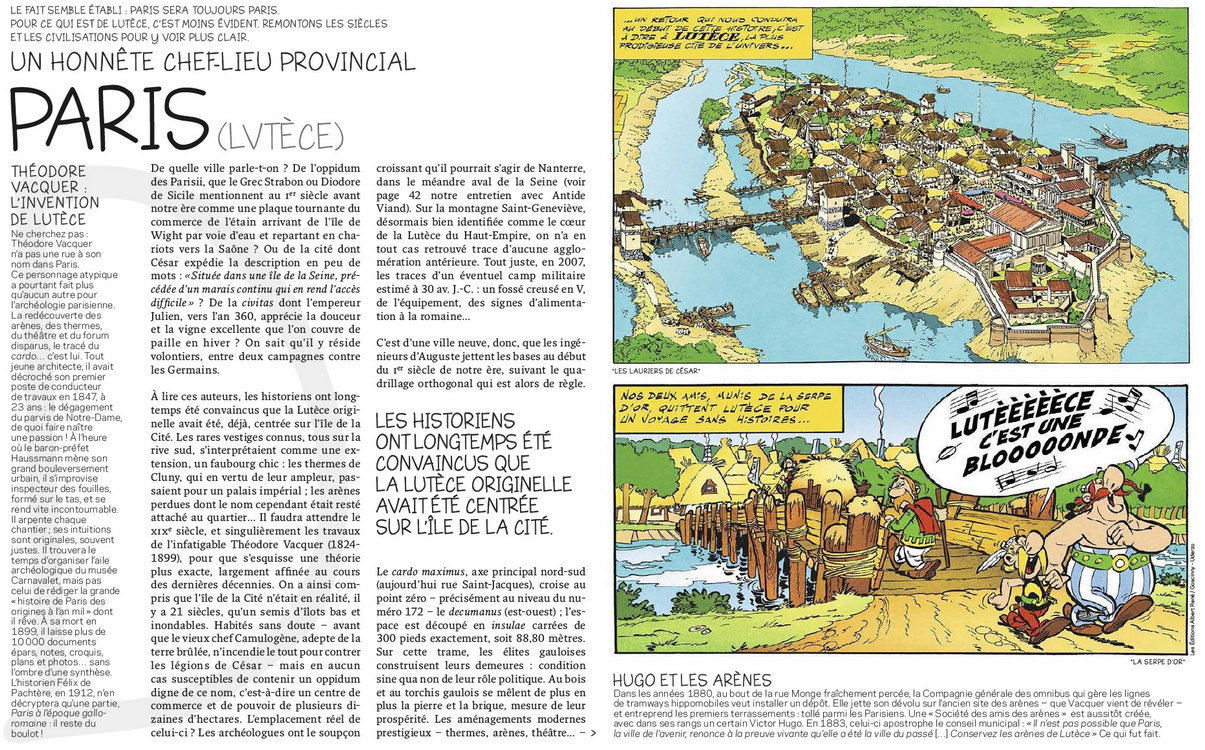

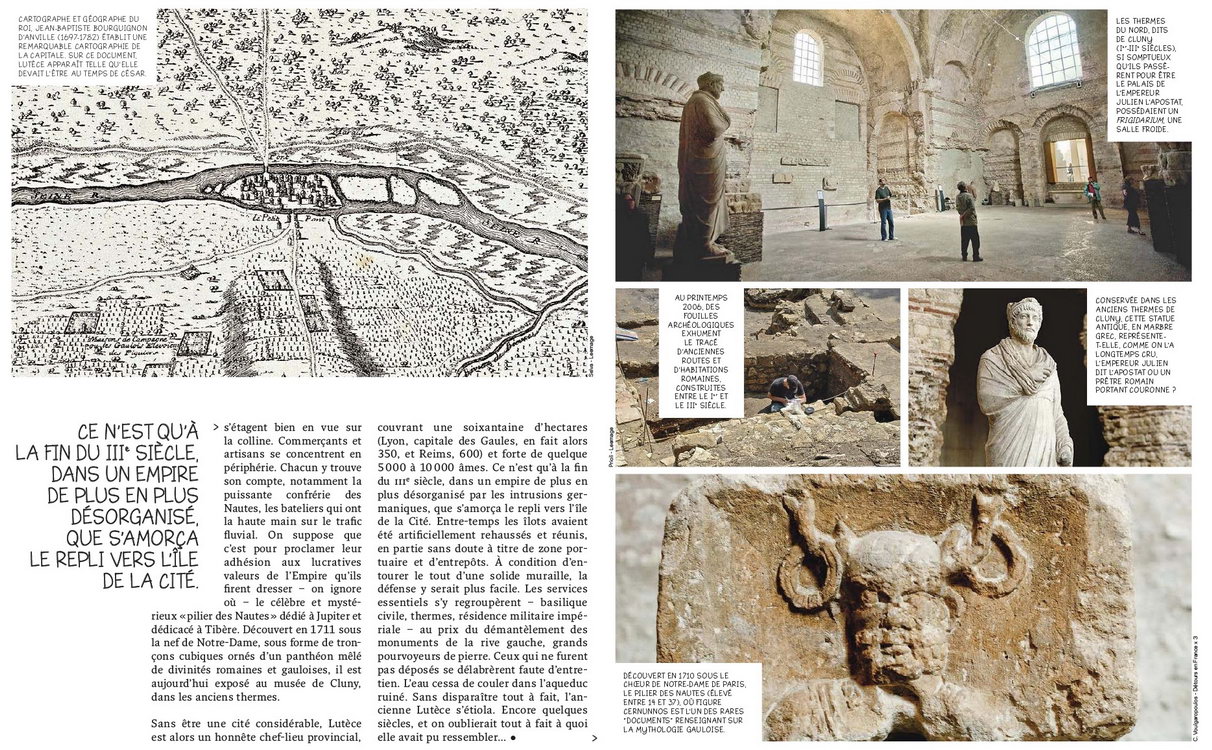

Paris : Lutèce |

LES CAHIERS DE SCIENCE & VIE N°204 > Mai-Juin > 2022 |

Orange : Arc de Triomphe |

BELL'EUROPA N°346 > Février > 2022 |

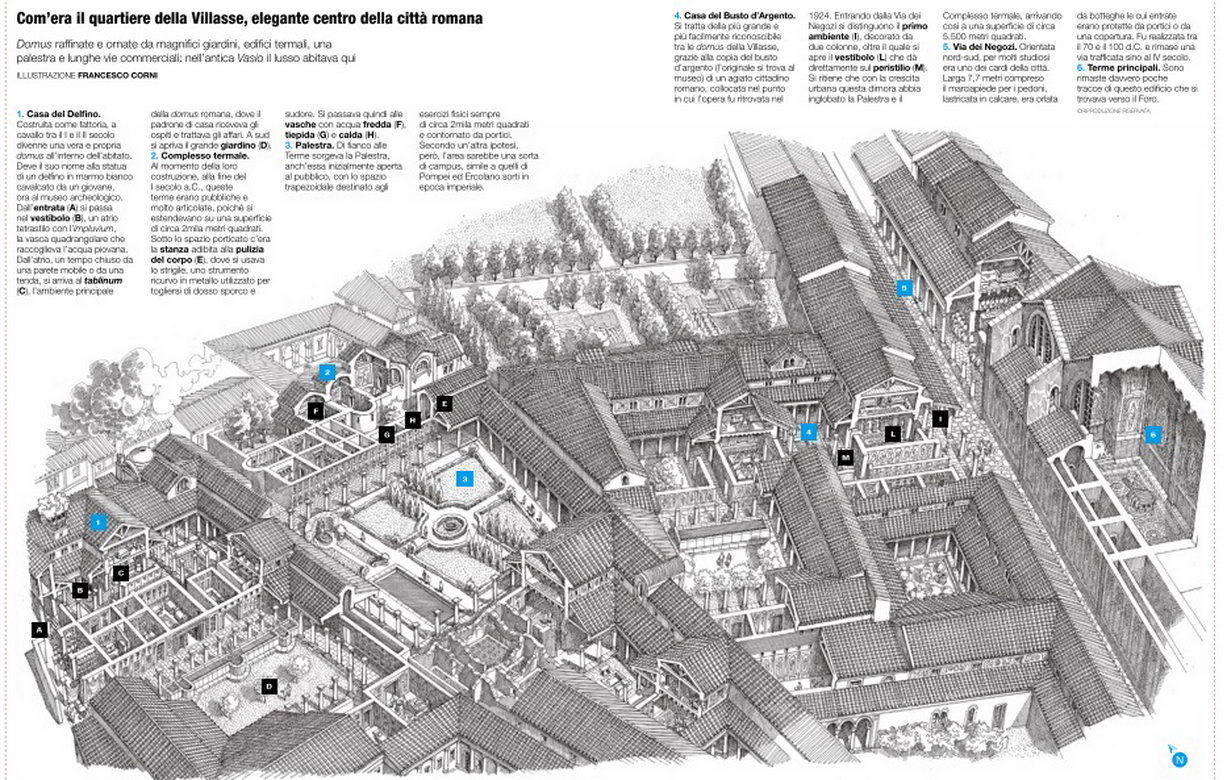

La Villasse à Vaison-la-Romaine |

BELL'EUROPA N°345 > Janvier > 2022 |

Nimes et Arles |

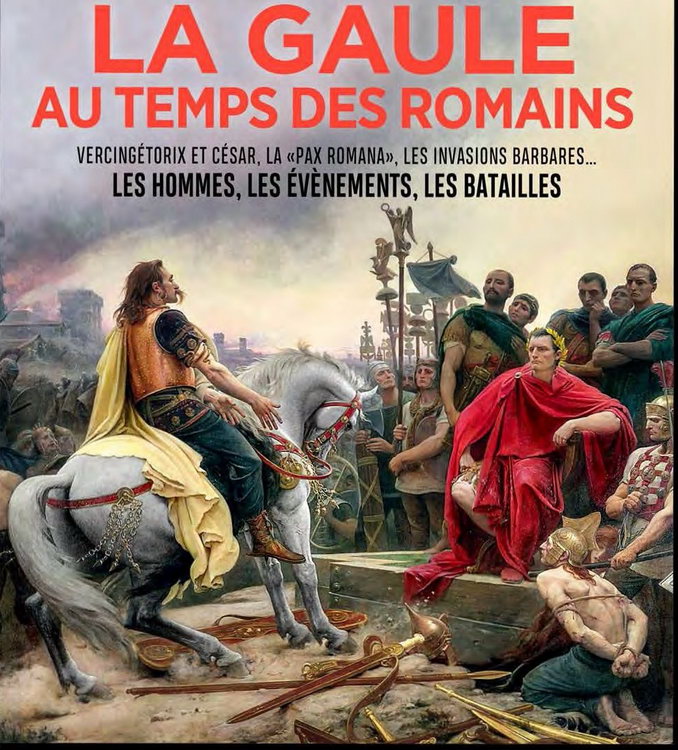

HISTORIA SPÉCIAL N°62 > Décembre-Février > 2021-22 |

La Gaule au Temps des Romains |

GEO HISTOIRE N°51 > Juin-Juillet > 2020 |

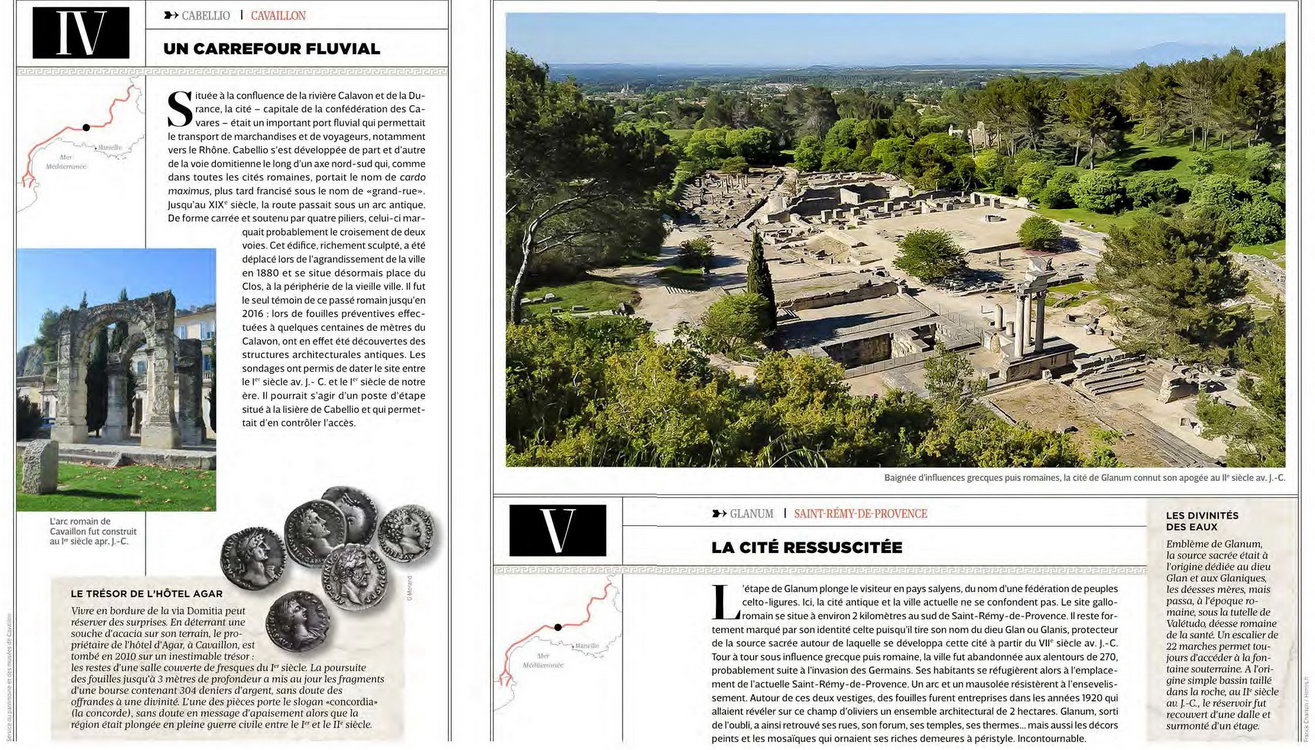

Tolosa Romaine : Toulouse |

ANTIQUITÉ N°10 > Mars-Mai > 2018 |

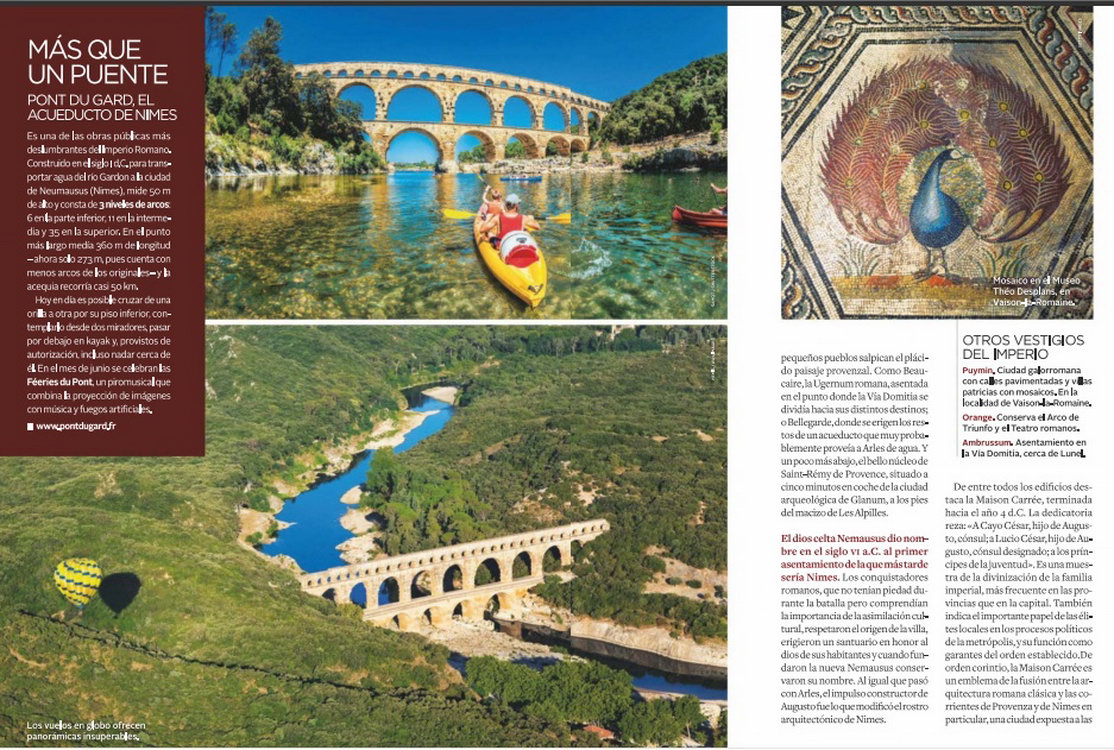

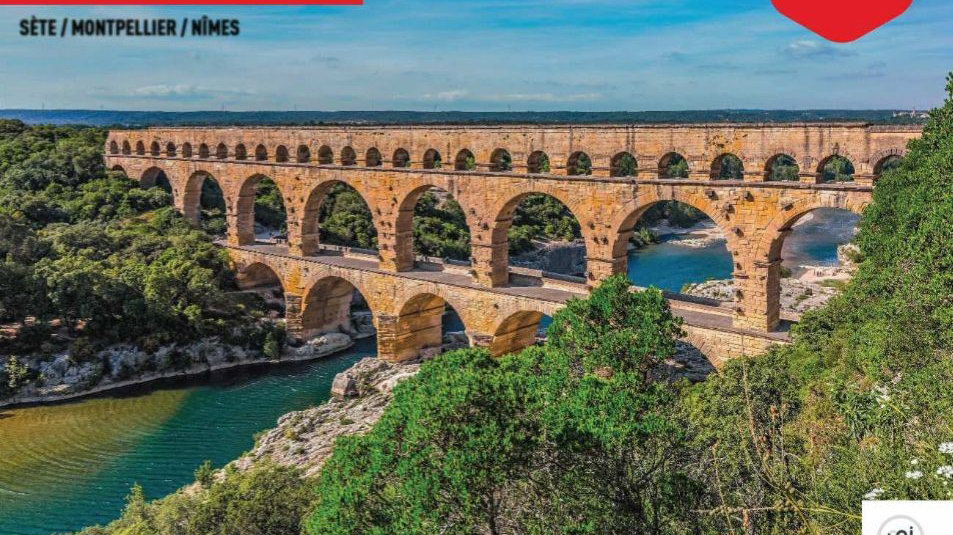

30 Merveilles de la France - Le Pont du Gard : Splendeur de l'Empire Romain |

DÉTOURS EN FRANCE HS Collection N°36 > Juin > 2018 |

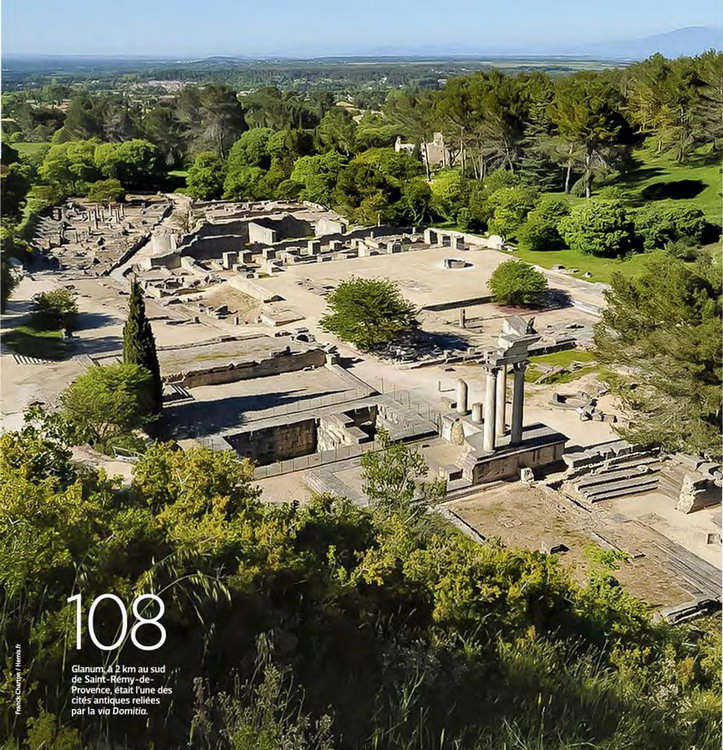

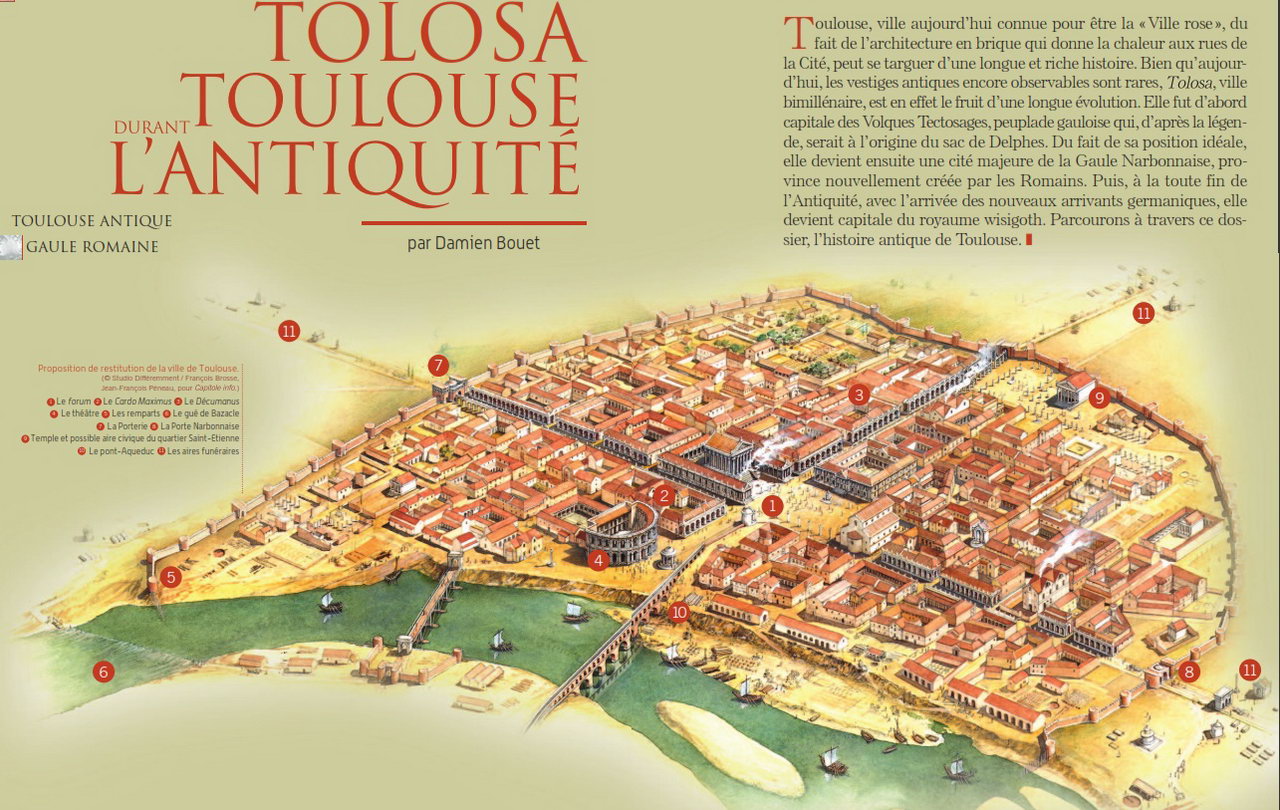

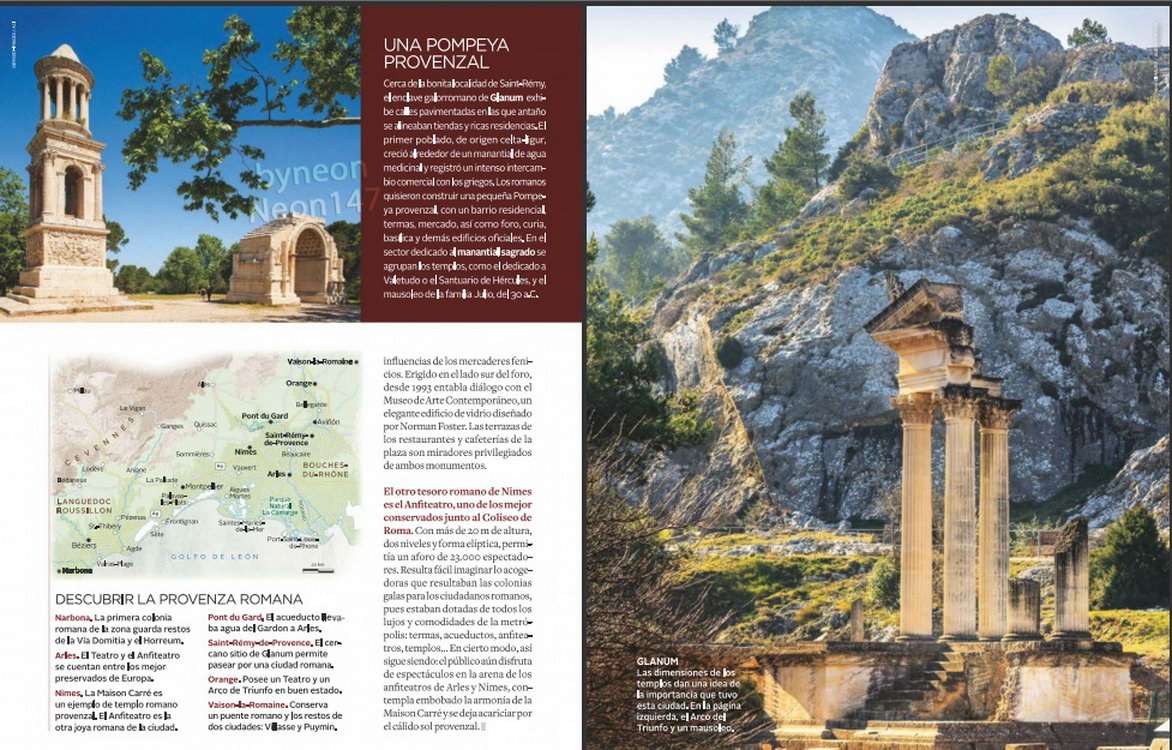

L'Empreinte Romaine en Provence |

C.C. - VIAJES NATIONAL GEOGRAPHIC N°210 > Septembre > 2017 |

Le Pont du Gard |

COMMENT ÇA MARCHE N°56 > Février > 2015 |

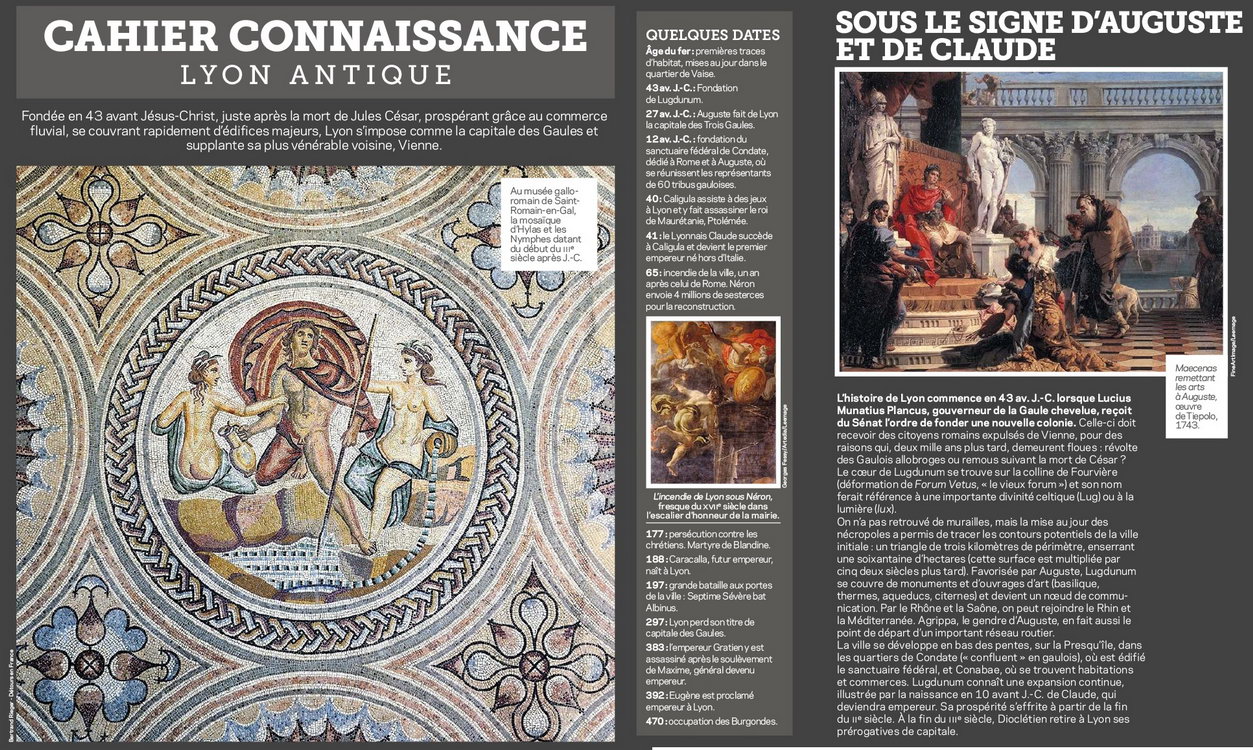

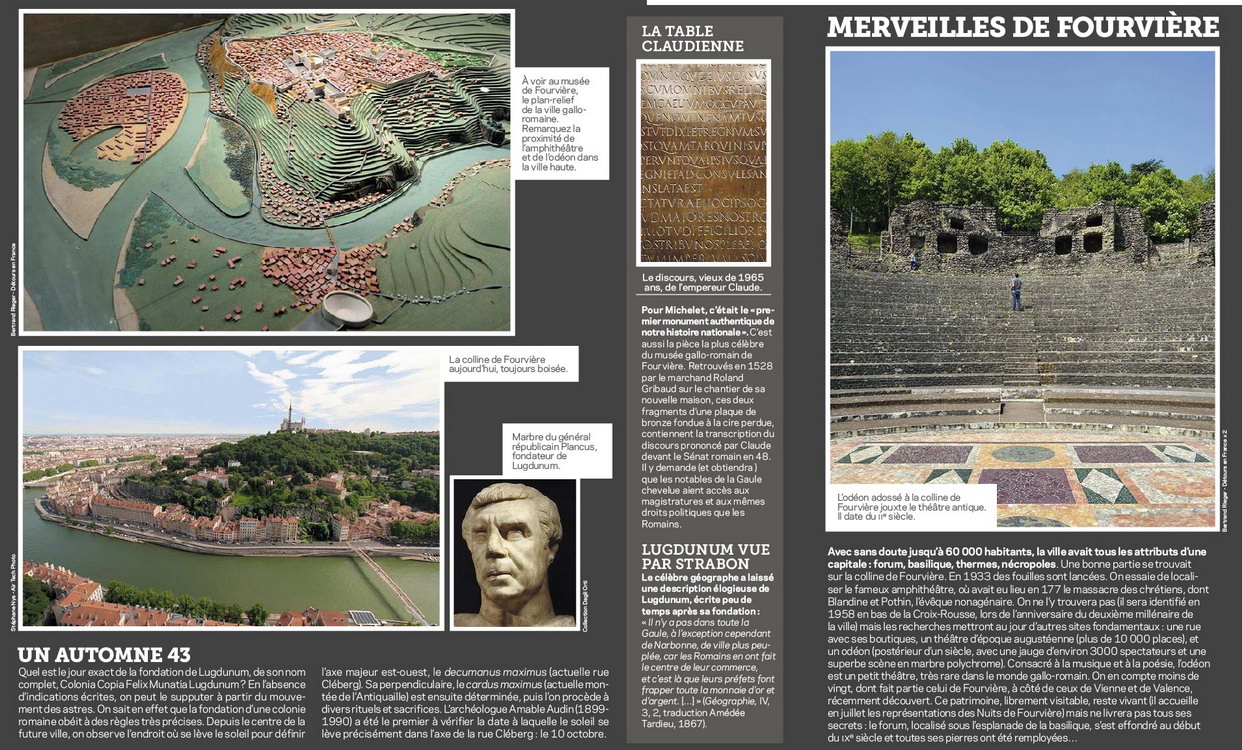

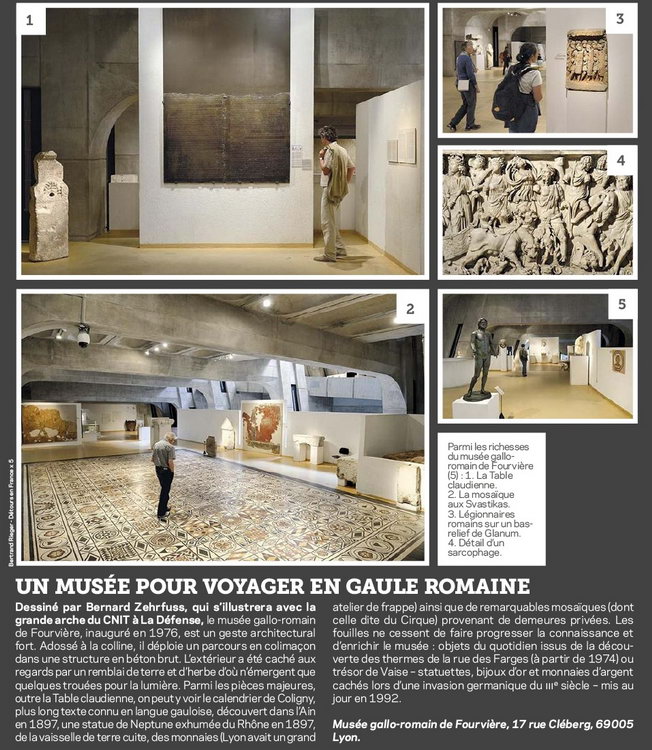

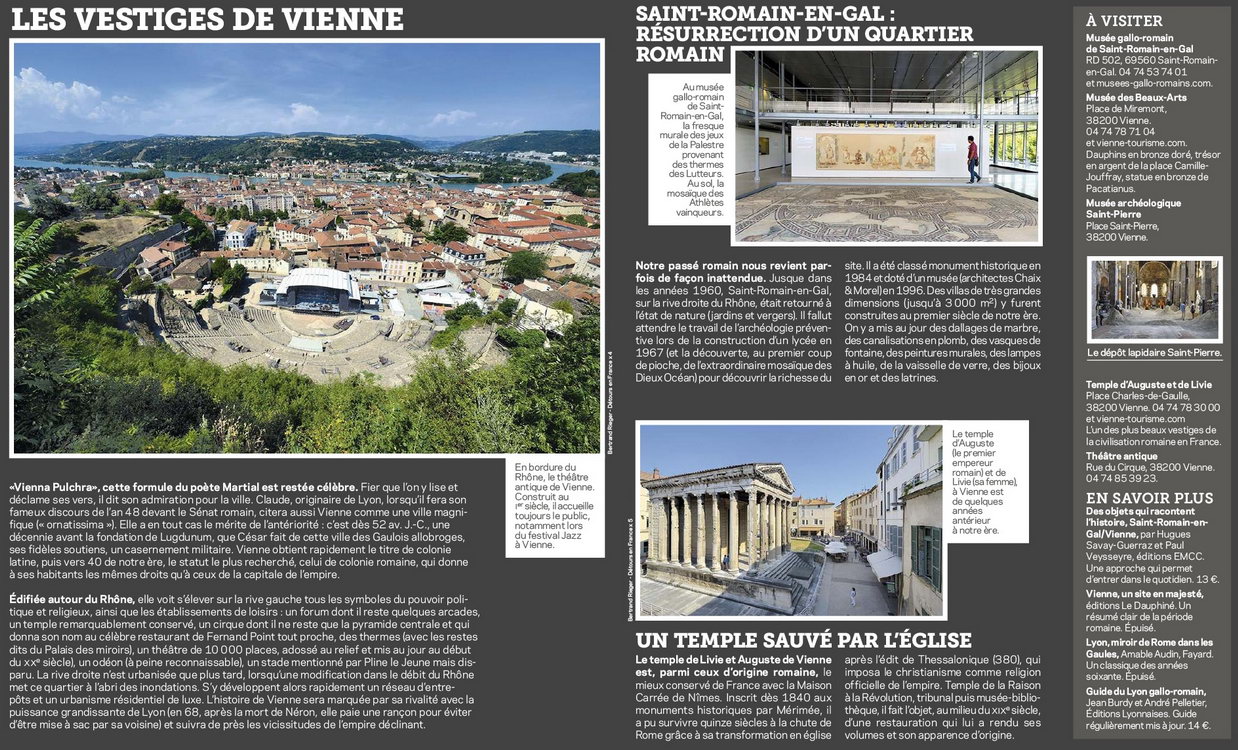

Lyon Antique |

R.P. et B.R. - DÉTOURS EN FRANCE N°172 > Décembre > 2013 |

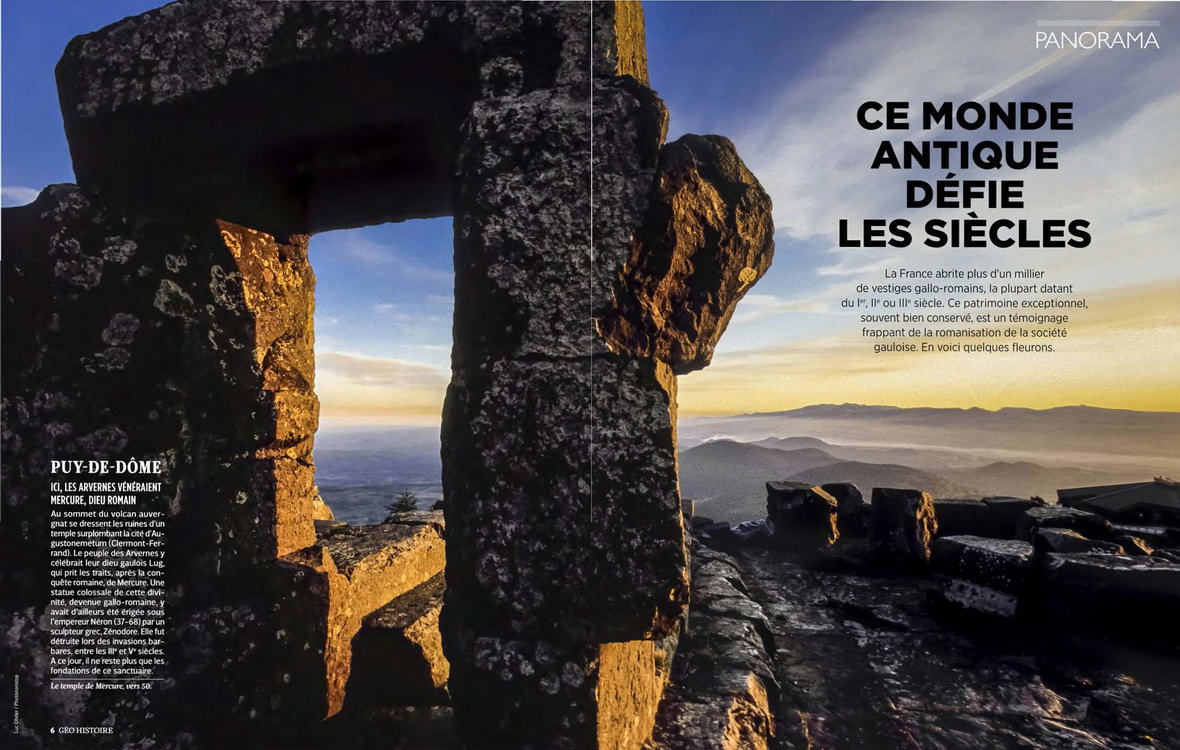

Lieux Sacrés - Le Sanctuaire du Puy-de-Dôme |

DÉTOURS EN FRANCE HS Collection N°22 > Novembre > 2012 |

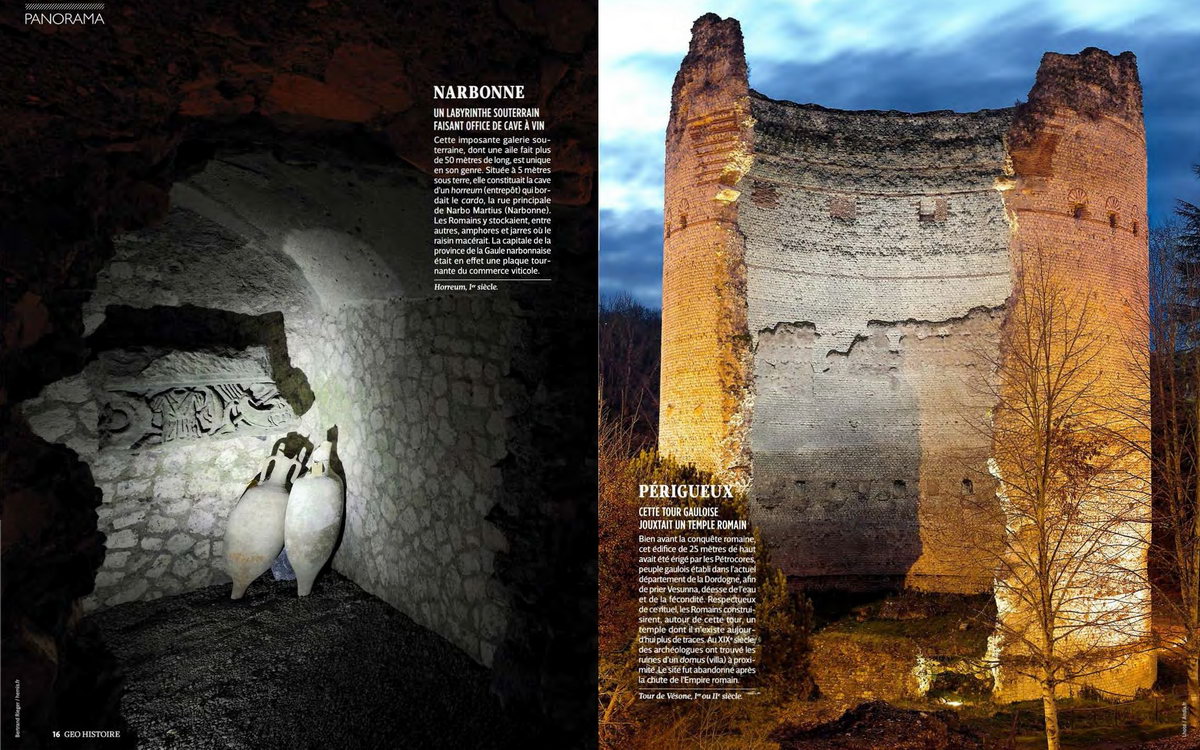

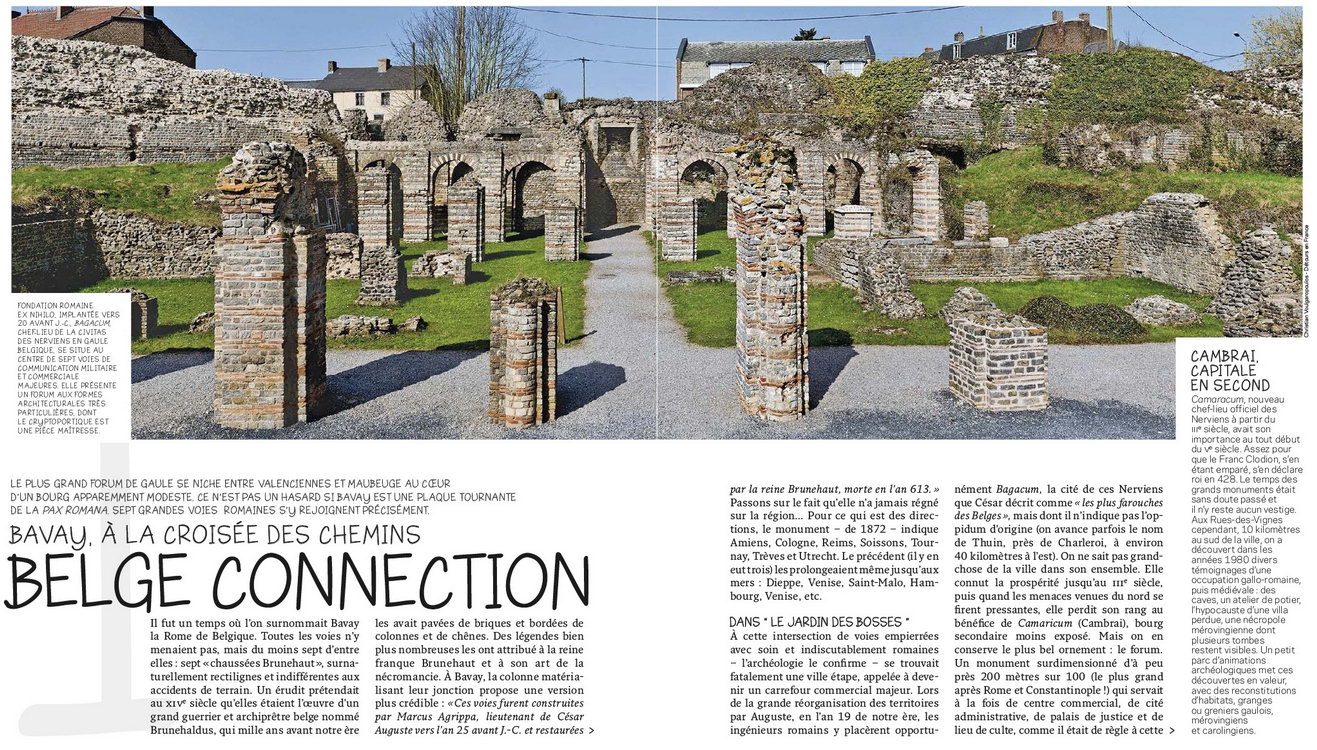

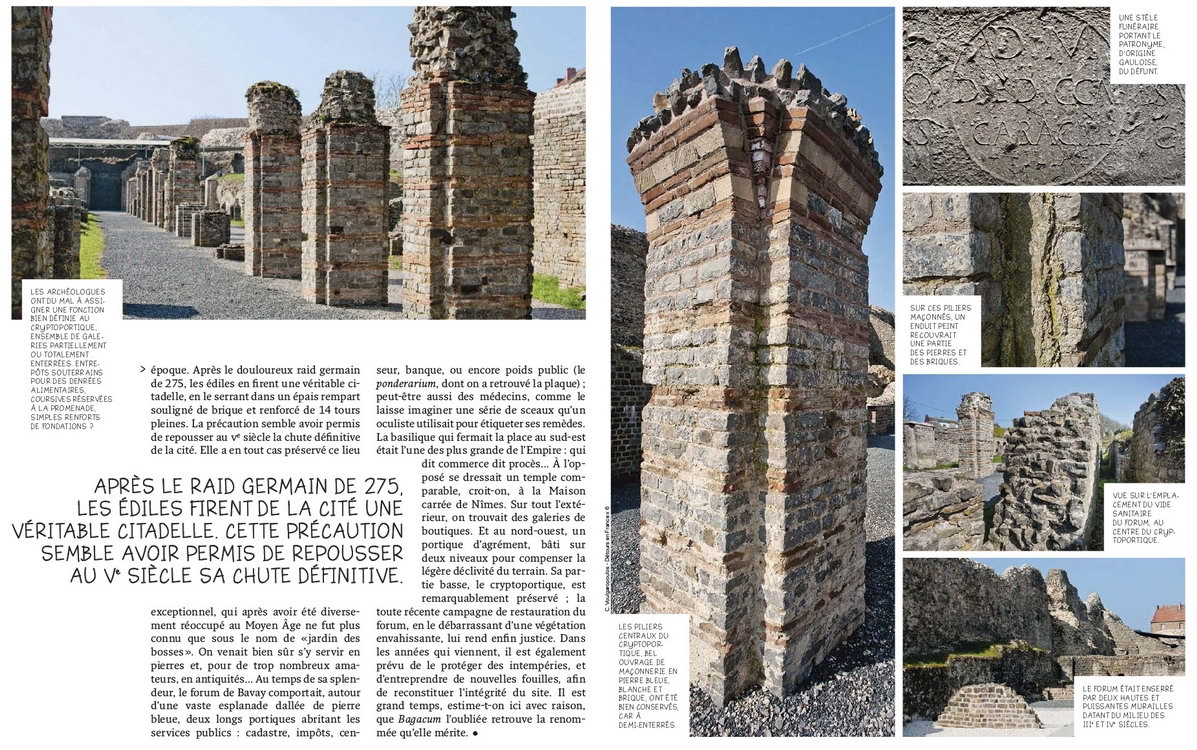

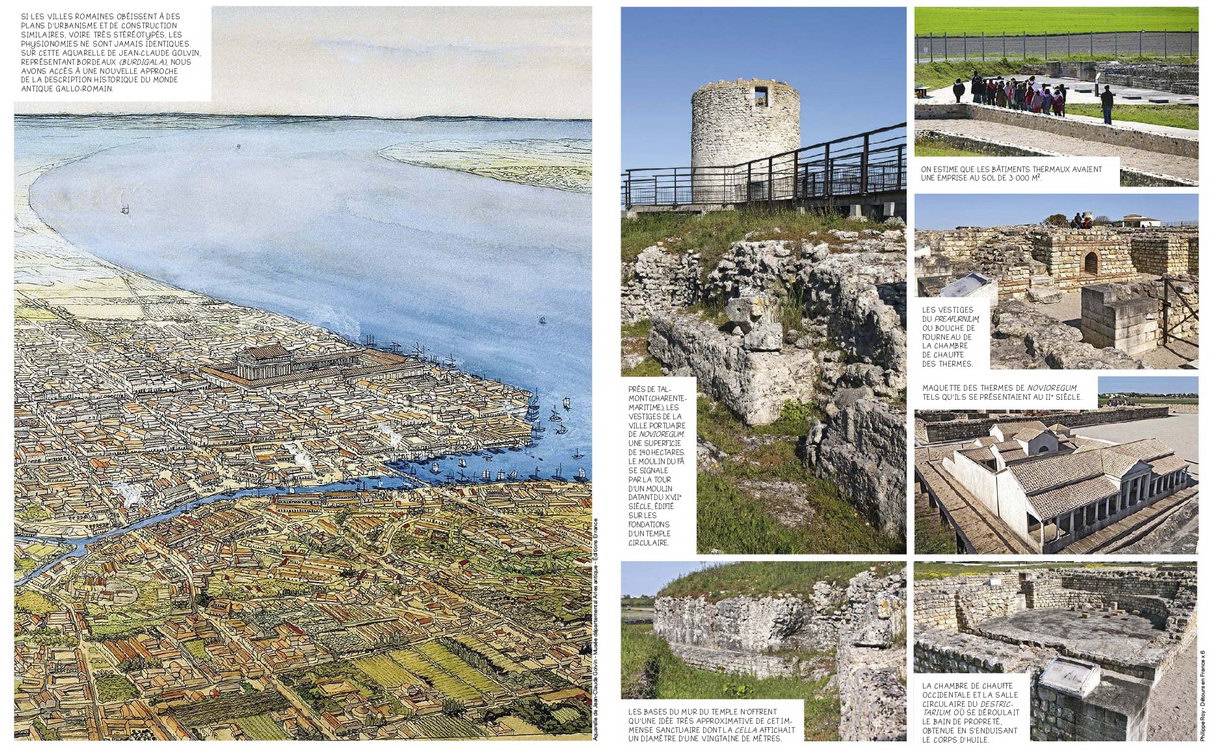

La France Gallo-Romaine |

DÉTOURS EN FRANCE HS Collection N°20 > Juin > 2012 |

Un Petit Tour de Gaule |

Prêts à découvrir la vrai visage de la Gaule ? Rendez-vous dans les années 80 avant J.C., le temps d'une virée en 6 étapes touristiques dépaysantes à souhait !

Prêts à découvrir la vrai visage de la Gaule ? Rendez-vous dans les années 80 avant J.C., le temps d'une virée en 6 étapes touristiques dépaysantes à souhait !

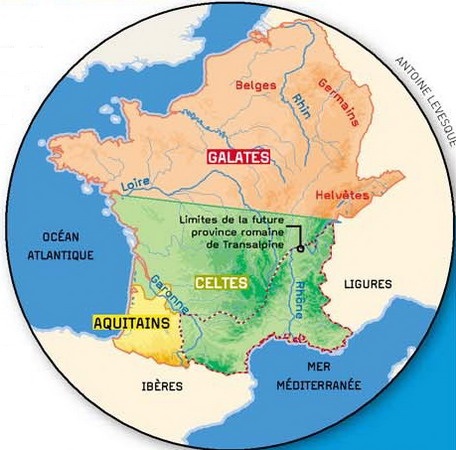

LA GAULE AVANT LES ROMAINS

Au IIè siècle avant J.-C. (<-), avant que Rome ne s'empare de la Gaule, voici, si l'on en croit les auteurs antiques, à quoi ressemblait le « pays ». Une moitié au sud de la Loire (en vert), peuplée de Celtes : c'est la Celtique. Au nord (en rouge), dans une zone d'influence des précédents : la Galatie et les principaux peuples qui la composent. En jaune, au sud-ouest, les Aquitains.

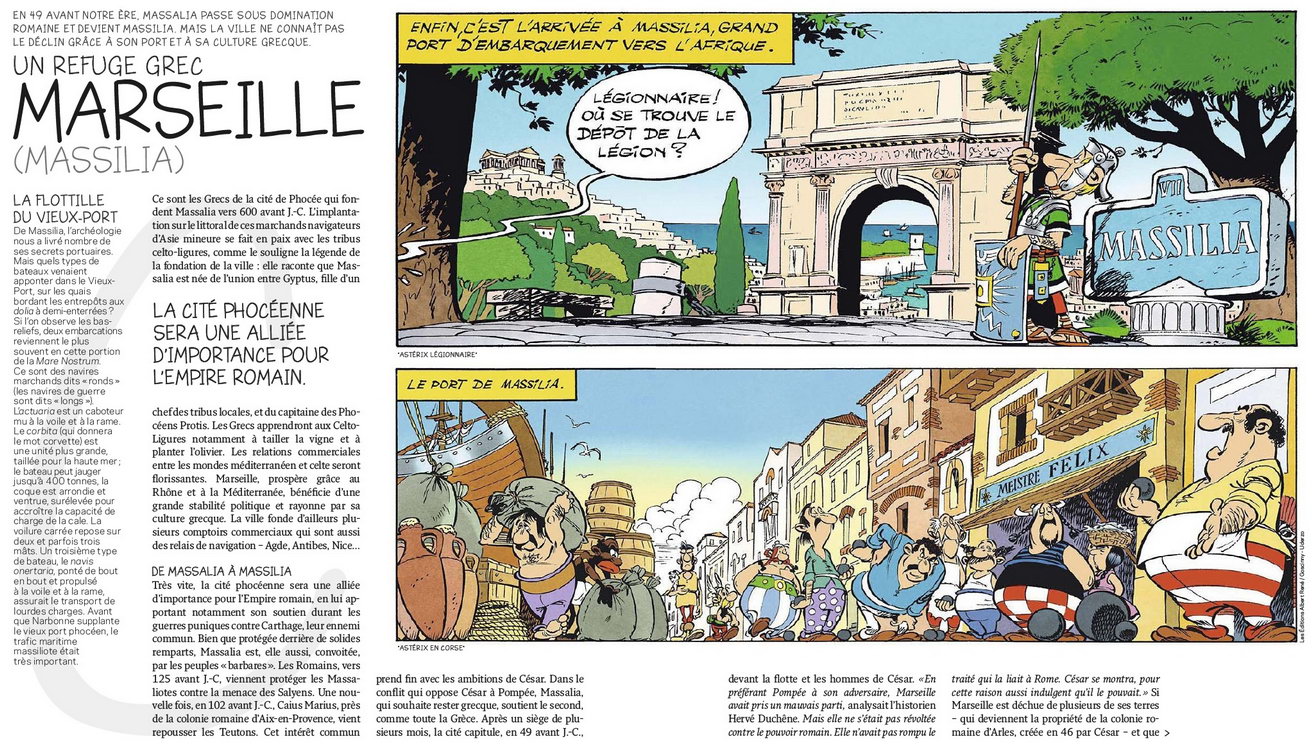

ÉTAPE 1 : MASSALIA, LA CITÉ PHOCÉENNE (->).

ÉTAPE 1 : MASSALIA, LA CITÉ PHOCÉENNE (->).

Bienvenus sur le port de Massalia ! Cette cité - aujourd'hui appelée Marseille - est le principal accès à la Gaule. Pourtant, elle n'est pas gauloise, mais grecque ! Elle a été fondée, vers 600 avant J.-C., par des colons venus de Phocée, une ville grecque édifiée en actuelle Turquie.

Ils se sont mêlés aux populations locales : ils n'avaient pas le choix puisqu'ils ont débarqué sans femmes ! Le temps a passé. Phocée a été détruite par les Perses, et Massalia, coupée de sa cité mère, est devenue autonome. Elle a sa propre constitution, son armée. À partir de 118 av J.C., le sud de la Gaule est passé sous domination romaine, mais la cité phocéenne, elle, a conservé son indépendance (elle la perdra en 49 avant J.C.). Alors, a Massalia, on parle grec, grecque, tant pour les habitants que pour les dieux, comme en témoignent les temples d'Artémis ou d'Apollon, qui trônent sur les hauteurs de la ville. On peut tout de même y croiser quelques Gaulois pur jus. Des aristocrates à coup sur, venus de la Gaule profonde, pour apprendre le grec, prendre des nouvelles du monde ou commercer. Cela dit, tous les Gaulois ne sont pas de fervents supporters des Massaliotes. Les Salyens, par exemple, leurs proches voisins, ont avec eux des relations qui oscillent entre commerce, crainte mutuelle... et bastons musclées. D'où l'imposant rempart de calcaire rose dont s'est entourée la ville côté terre, alors quelle est complètement ouverte, côté mer.

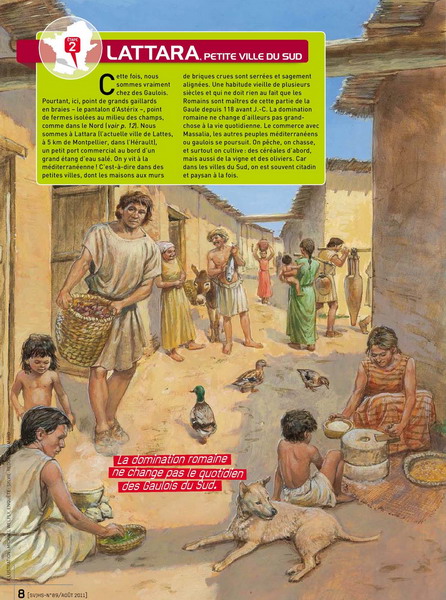

ÉTAPE 2 : LATTARA, PETITE VILLE DU SUD (->).

ÉTAPE 2 : LATTARA, PETITE VILLE DU SUD (->).

Cette fois, nous sommes vraiment chez des Gaulois. Pourtant, ici, point de grands gaillards en braies - le pantalon d'Astérix -, point de fermes isolées au milieu des champs, comme dans le Nord. Nous sommes à Lattara (l'actuelle ville de Lattes, à 5 km de Montpellier, dans l'Hérault), un petit port commercial au bord d'un grand étang d'eau salé.

On y vit à la méditerranéenne ! C'est-à-dire dans des petites villes, dont les maisons aux murs de briques crues sont serrées et sagement alignées. Une habitude vieille de plusieurs siècles et qui ne doit rien au fait que les Romains sont maîtres de cette partie de la Gaule depuis 118 avant J.C..

La domination romaine ne change d'ailleurs pas grand chose la vie quotidienne. Le commerce avec Massalia, les autres peuples méditerranéens ou gaulois se poursuit. On pêche, on chasse, et surtout on cultive : des céréales d'abord, mais aussi de la vigne et des oliviers. Car dans les villes du Sud, on est souvent citadin et paysan à la fois.

ÉTAPE 3 : SUR LES BORDS DU RHÔNE (->).

ÉTAPE 3 : SUR LES BORDS DU RHÔNE (->).

Ce n'est pas sur les bords des grands fleuves gaulois, comme ici le Rhône, que l'on peut s'offrir un moment de solitude. Quel trafic ! Des navires chargés de céréales, de minerais, de charcutaille ou encore d'esclaves descendent le fleuve.

Tandis que d'autres, comme ce chaland, bourrés d'amphores d'un petit vin d'Étrurie dont les Gaulois raffolent, le remontent, tirés par d'autres esclaves. Oui, les Gaulois pratiquent l'esclavage !

Que ce soit par voie terrestre, dans des chariots, ou par voie fluviale, quantité de marchandises circulent en Gaule. Pour la plus grande fortune des peuples dont le territoire est traversé ; en effet, le passage est à péage ! Ainsi, si les Gaulois ne sont, en principe, pas des peuples de commercants, ils savent profiter de leur situation pour tirer de substantiels bénéfices des voies commerciales. Ils ont donc tout intêrét à aménager avec soin des routes et les bords des fleuves.

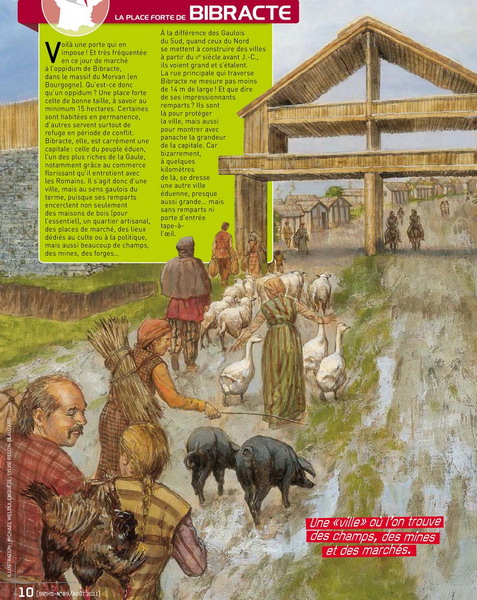

ÉTAPE 4 : LA PLACE FORTE DE BIBRACTE (->).

ÉTAPE 4 : LA PLACE FORTE DE BIBRACTE (->).

Voilà une porte qui en impose ! Et très fréquentée en ce jour de marché à l'oppidum de Bibracte, dans le massif du Morvan (en Bourgogne).

Qu'est-ce donc qu'un oppidum ? Une place forte celte de bonne taille, à savoir au minimum 15 hectares. Certaines sont habitées en permanence, d'autres servent surtout de refuge en période de conflit. Bibracte, elle, est carrément une capitale : celle du peuple Éduen, l'un des plus riches de la Gaule, notamment grâce au commerce florissant qu'il entretient avec les Romains. Il s'agit donc d'une ville, mais au sens gaulois du terme, puisque ses remparts encerclent non seulement des maisons de bois (pour l'essentiel), un quartier artisanal, des places de marché, des lieux dédiés au culte ou à la politique, mais aussi beaucoup de champs, des mines, des forges...

À la différence des Gaulois du Sud, quand ceux du Nord se mettent à construire des villes à partir du IIè siècle avant J.C., ils voient grand et s'étalent. La rue principale qui traverse Bibracte ne mesure pas moins de 14 m de large ! Et que dire de ses impressionnants remparts ? Ils sont là pour protéger la ville, mais aussi pour montrer avec panache la grandeur de la capitale. Car bizarrement, à quelques kilomètres de là, se dresse une autre ville éduenne, presque aussi grande, mais sans remparts ni porte d'entrée tape à l'oil.

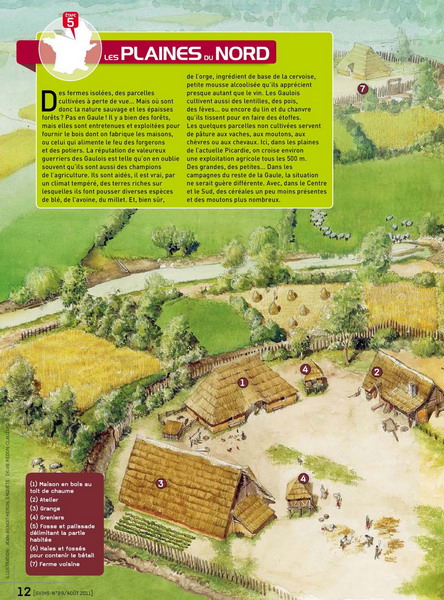

ÉTAPE 5 : LES PLAINES DU NORD (->).

ÉTAPE 5 : LES PLAINES DU NORD (->).

Des fermes isolées, des parcelles cultivées à perte de vue. Mais où sont donc la nature sauvage et les épaisses forêts ?

Pas en Gaule ! Il y a bien des forêts, mais elles sont entretenues et exploitées pour fournir le bois dont on fabrique les maisons, ou celui qui alimente le feu des forgerons et des potiers. La reputation de valeureux guerriers Gaulois est telle qu'on en oublie souvent qu'ils sont aussi des champions de l'agriculture. Ils sont aidés, il est vrai, par un climat tempéré, des terres riches sur lesquelles ils font pousser diverses espèces de blé, de l'avoine, du millet. Et, bien sur, de l'orge, ingredient de base de la cervoise, petite mousse alcoolisée qu'ils apprécient presque autant que le vin.

Les Gaulois cultivent aussi des lentilles, des pois, des fèves... ou encore du lin et du chanvre qu'ils tissent pour en faire des étoffes. Les quelques parcelles non cultivées servent de pâture aux vaches, aux moutons, aux chèvres ou aux chevaux. Ici, dans les plaines de l'actuelle Picardie, on croise environ une exploitation agricole tous les 500 m. Des grandes, des petites. Dans les campagnes du reste de la Gaule, la situation ne serait guère différente. Avec, dans le Centre et le Sud, des céréales un peu moins présentes et des moutons plus nombreux.

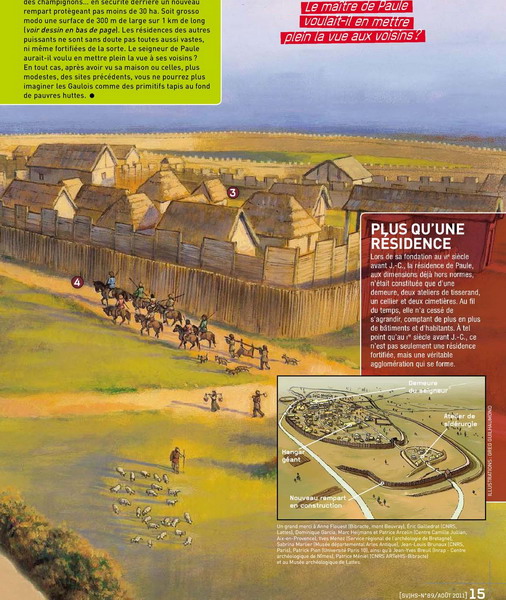

ÉTAPE 6 : PLUS QU'UNE RÉSIDENCE (->).

ÉTAPE 6 : PLUS QU'UNE RÉSIDENCE (->).

Lors de sa fondation au VIè siècle avant J.-C., la résidence de Paule aux dimensions déjà hors normes, n'était constituée que d'une demeure, deux ateliers de tisserand, un cellier et deux cimetières. Au fil du temps, elle n'a cessé de s'agrandir, comptant de plus en plus de bâtiments et d'habitants. À tel point qu'au Ier siècle avant J.-C., ce n'est pas seulement une résidence fortifiée, mais une véritable agglomération qui se forme.

De la résidence du maître des lieux, de ses écuries, des hangars énormes pour les réserves de grain et de son atelier de sidérurgie, les habitations poussent comme des champignons... en sécurité derrière un nouveau rempart protégeant pas moins de 30 ha. Soit grosso modo une surface de 300 m de large sur 1 km de long (voir dessin en bas de page).

Les résidences des autres puissants ne sont sans doute pas toutes aussi vastes, ni même fortifiées de la sorte. Le seigneur de Paule aurait-il voulu en mettre plein la vue à ses voisins ? En tout cas, après avoir vu sa maison ou celles, plus modestes, des sites précédents, vous ne pourrez plus imaginer les Gaulois comme des primitifs tapis au fond de pauvres huttes.

S.R.-C. - SCIENCE & VIE JUNIOR HS N°89 > Août > 2011 |

Copyright © 2008 - Maréva Inc