Monde ANTIQUE : EUROPE - FRANCE : Peintures Rupestres Art Pariétal : Les Plus Anciennes Peintures sont à Bornéo (40.000 Ans) |

Lascaux à Montignac (Dordogne : Nouvelle-Aquitaine) |

Aux Origines de l'Humanité |

M.D. - GRANDS REPORTAGES N°499 > Avril > 2022 |

30.000 Ans d'Art Européen |

LES CAHIERS DE SCIENCE & VIE N°178 > Juin > 2018 |

Lascaux : le Joyau Préhistorique |

A.V. - VIAJES NATIONAL GEOGRAPHIC N°209 > Août > 2017 |

Lascaux II : la Nouvelle Grotte |

NATIONAL GEOGRAPHIC N°207 > Décembre > 2016 |

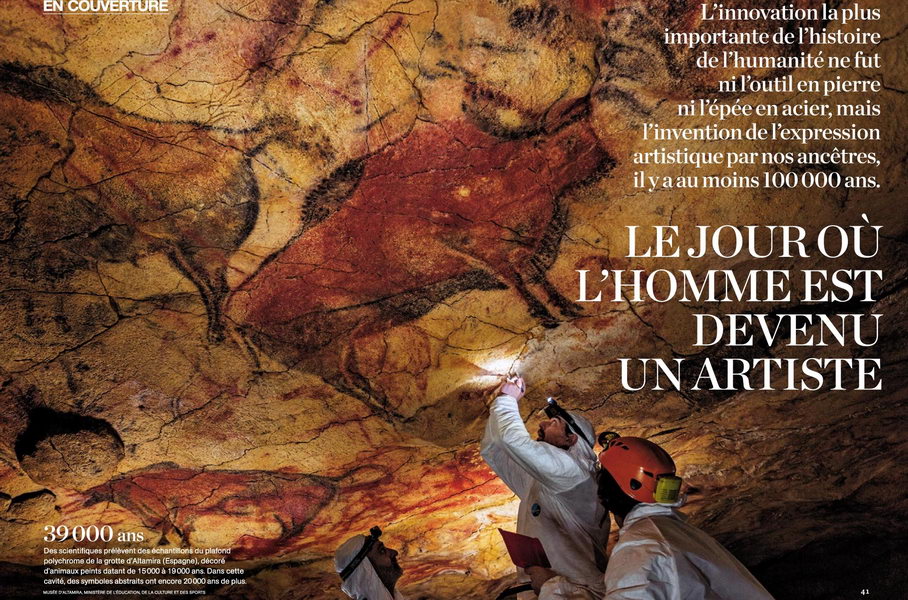

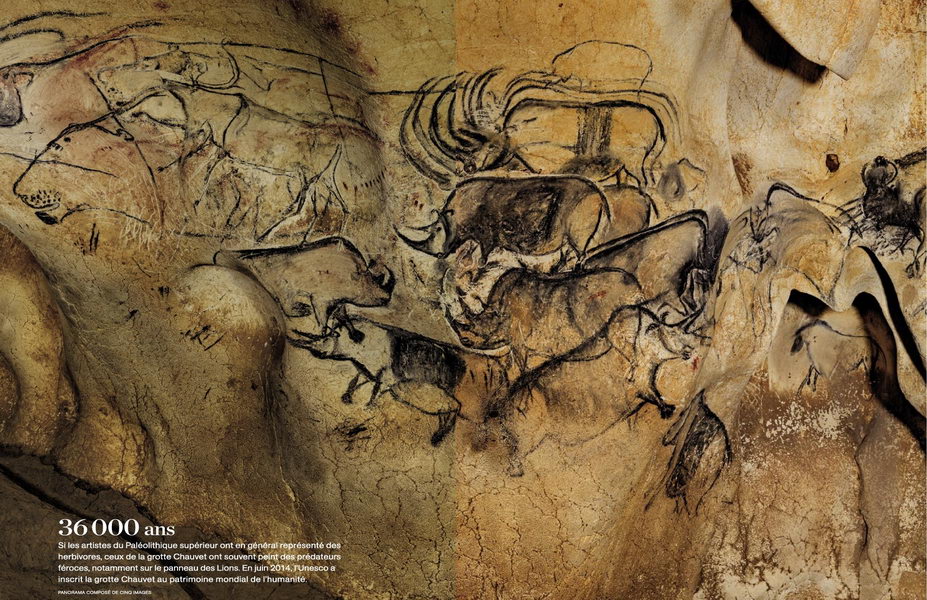

Le Jour où l'Homme est devenu un Artiste |

NATIONAL GEOGRAPHIC N°184 > Janvier > 2015 |

Lascaux : la Grotte où les Aurochs trottent encore |

NATIONAL GEOGRAPHIC HISTOIRE N°5 > Août > 2013 |

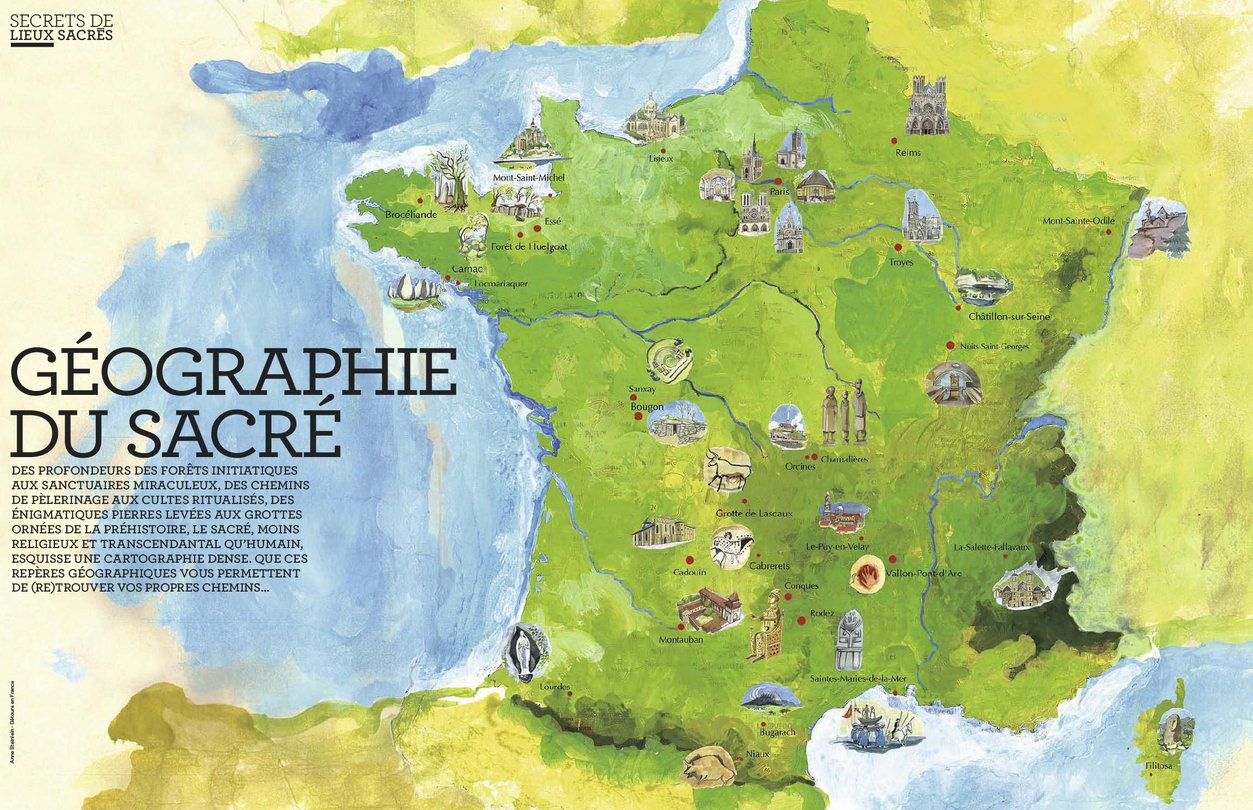

Lieux Sacrés - Lascaux : Grotte Ornée |

DÉTOURS EN FRANCE HS Collection N°22 > Novembre > 2012 |

Quant l'Esprit du Beau vint à l'Homme |

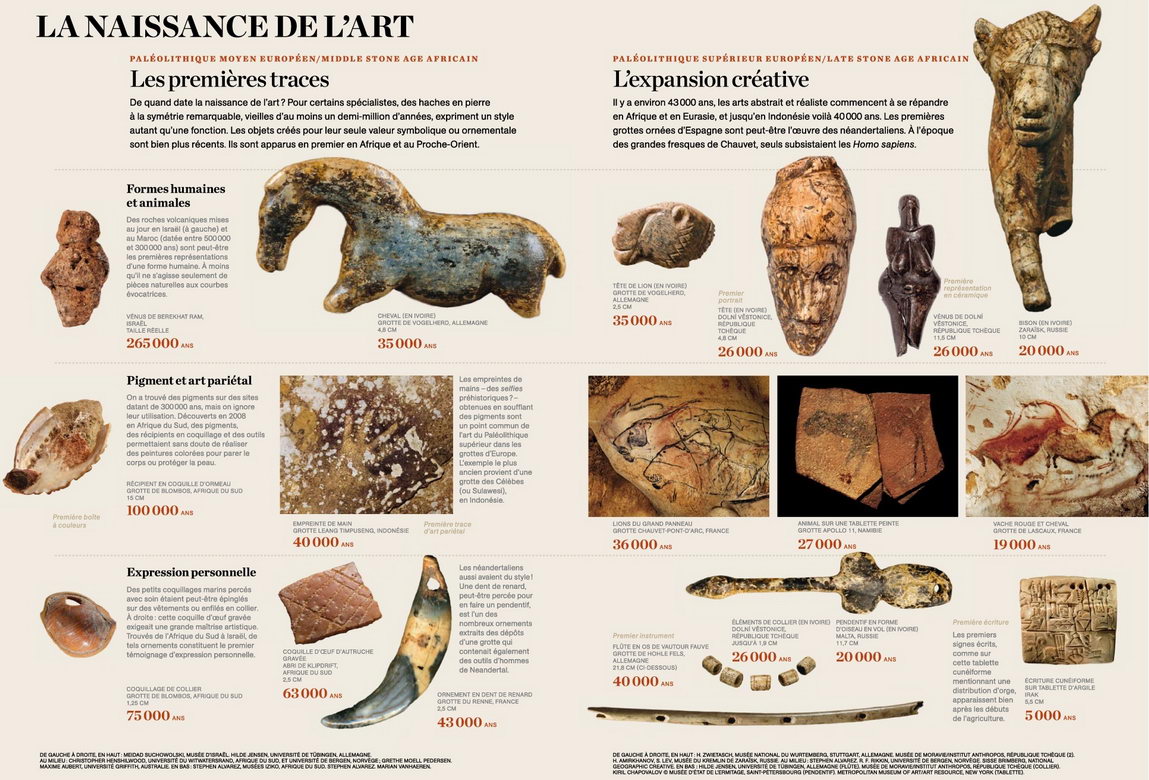

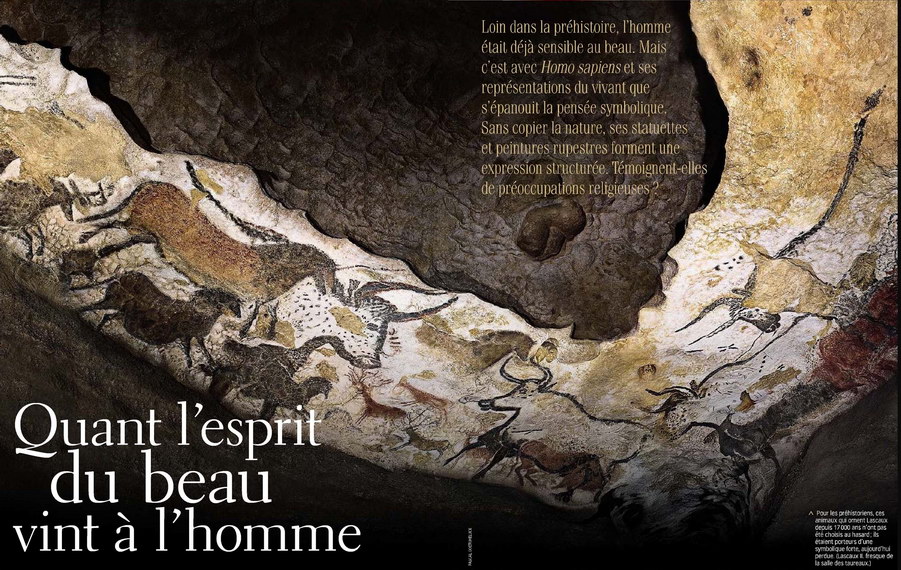

Loin dans la préhistoire, l'homme était déjà sensible au beau. Mais c'est avec Homo sapiens et ses représentations du vivant que s'épanouit la pensée symbolique. Sans copier la nature, ses statuettes et peintures rupestres forment une expression strcturée. témoignent-elles de préoccupations religieuses ?

Loin dans la préhistoire, l'homme était déjà sensible au beau. Mais c'est avec Homo sapiens et ses représentations du vivant que s'épanouit la pensée symbolique. Sans copier la nature, ses statuettes et peintures rupestres forment une expression strcturée. témoignent-elles de préoccupations religieuses ?

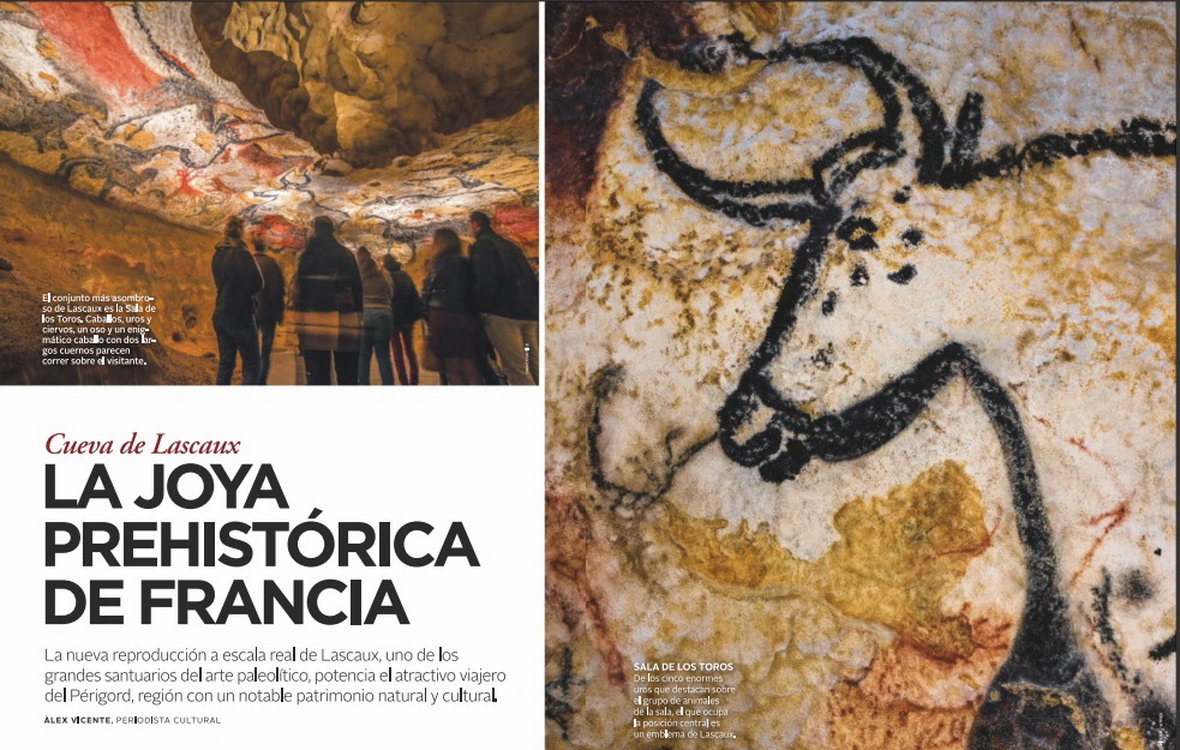

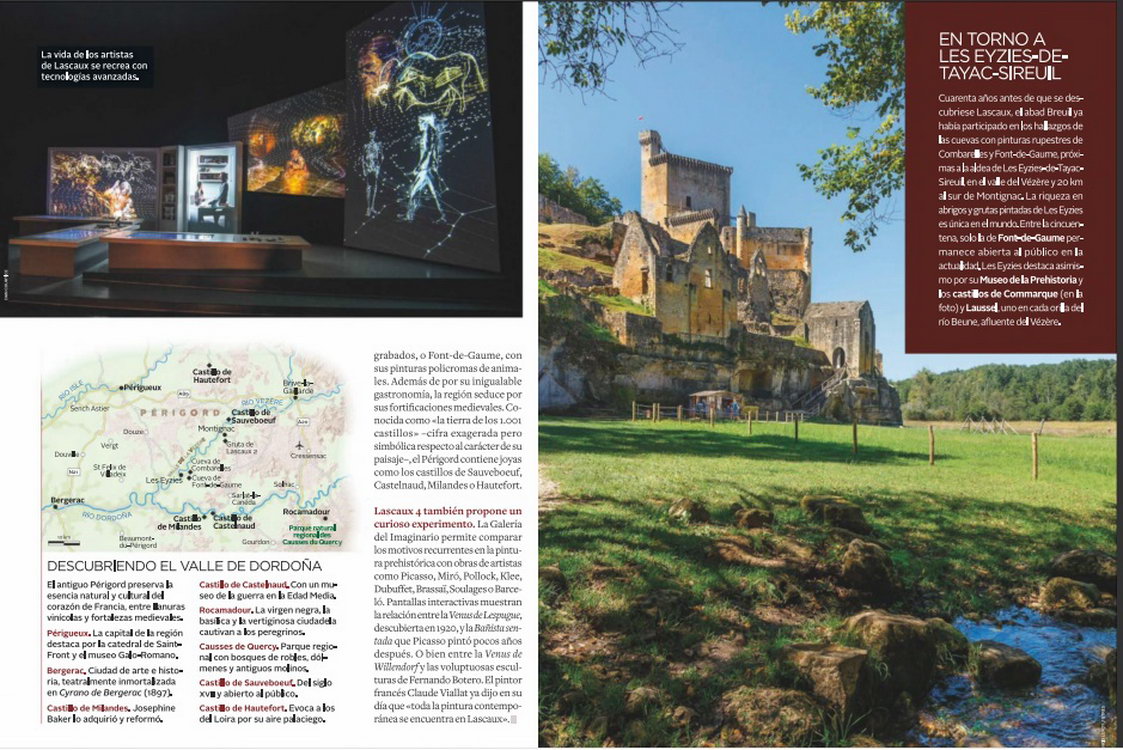

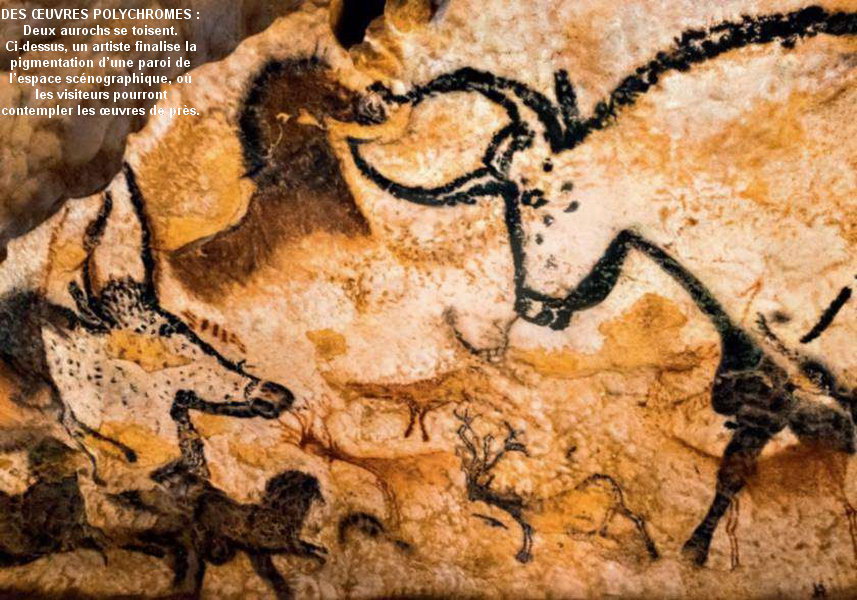

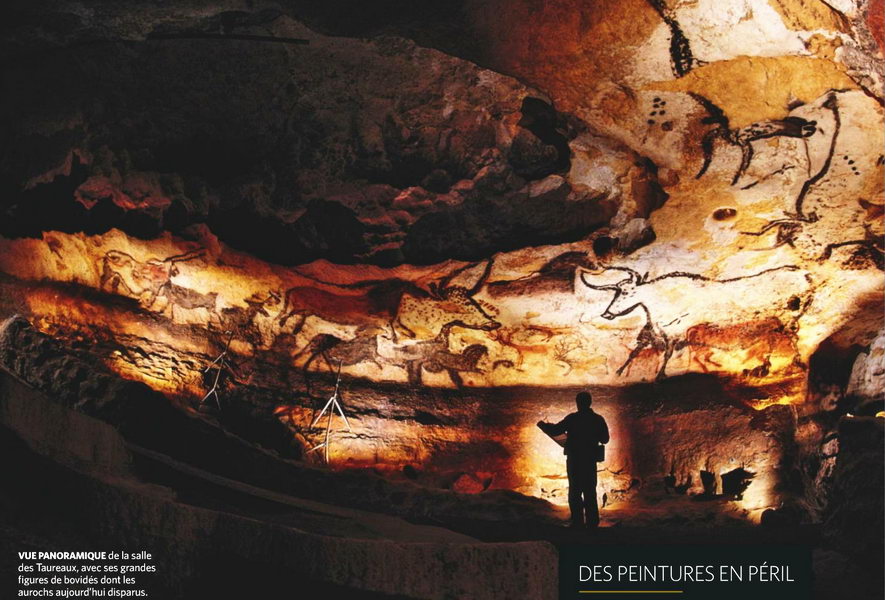

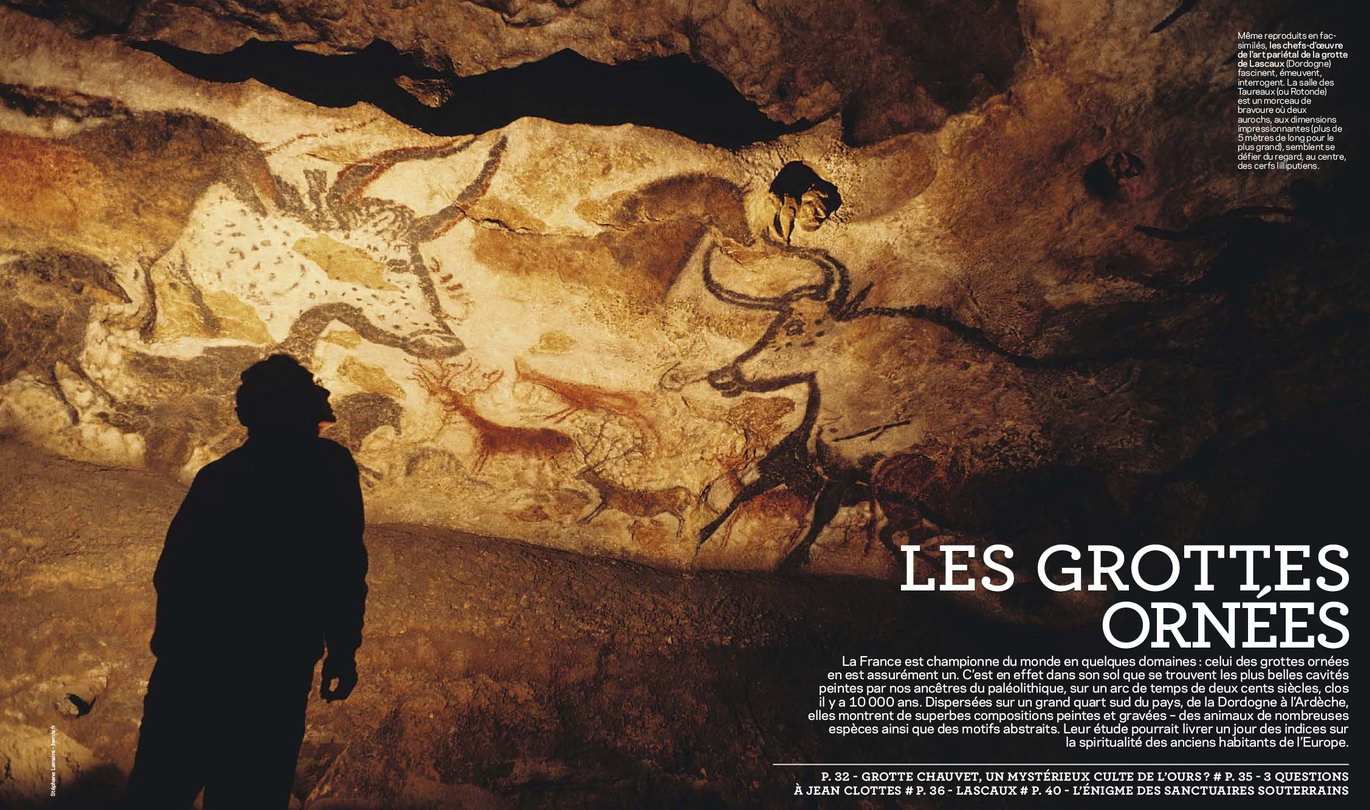

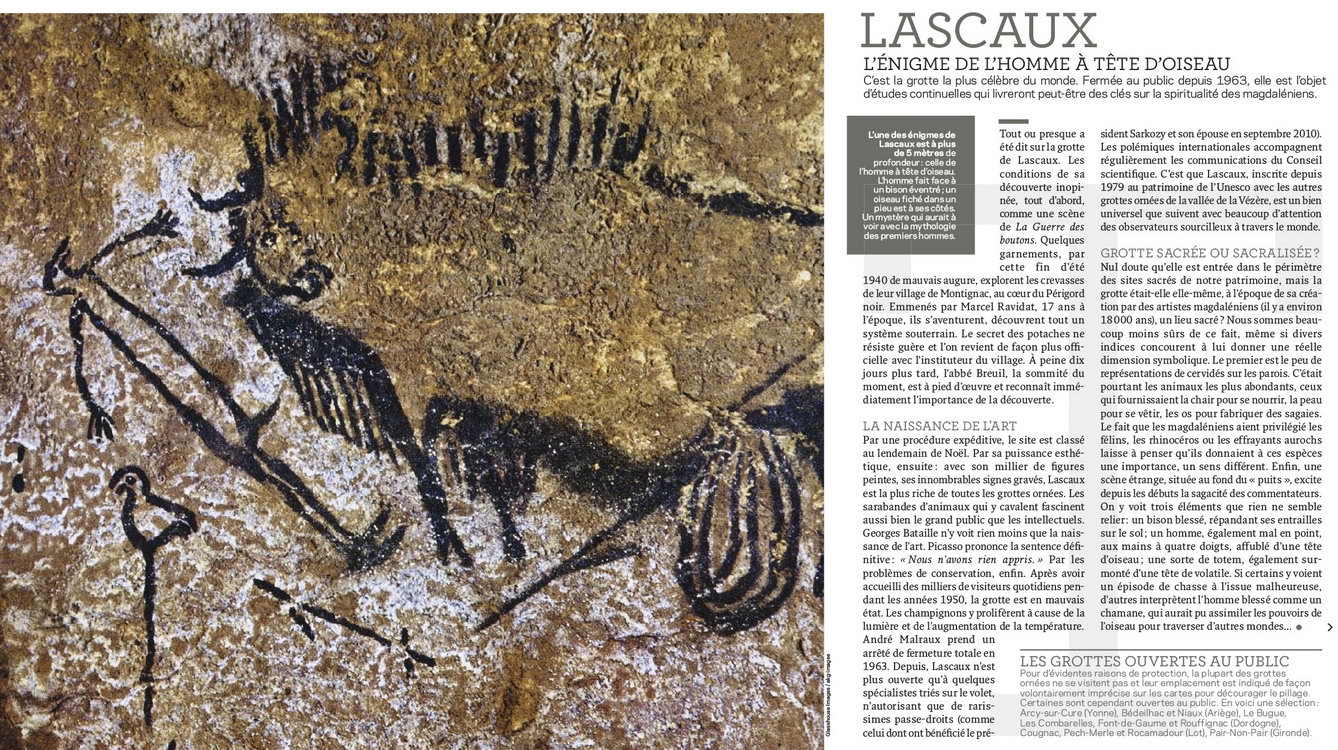

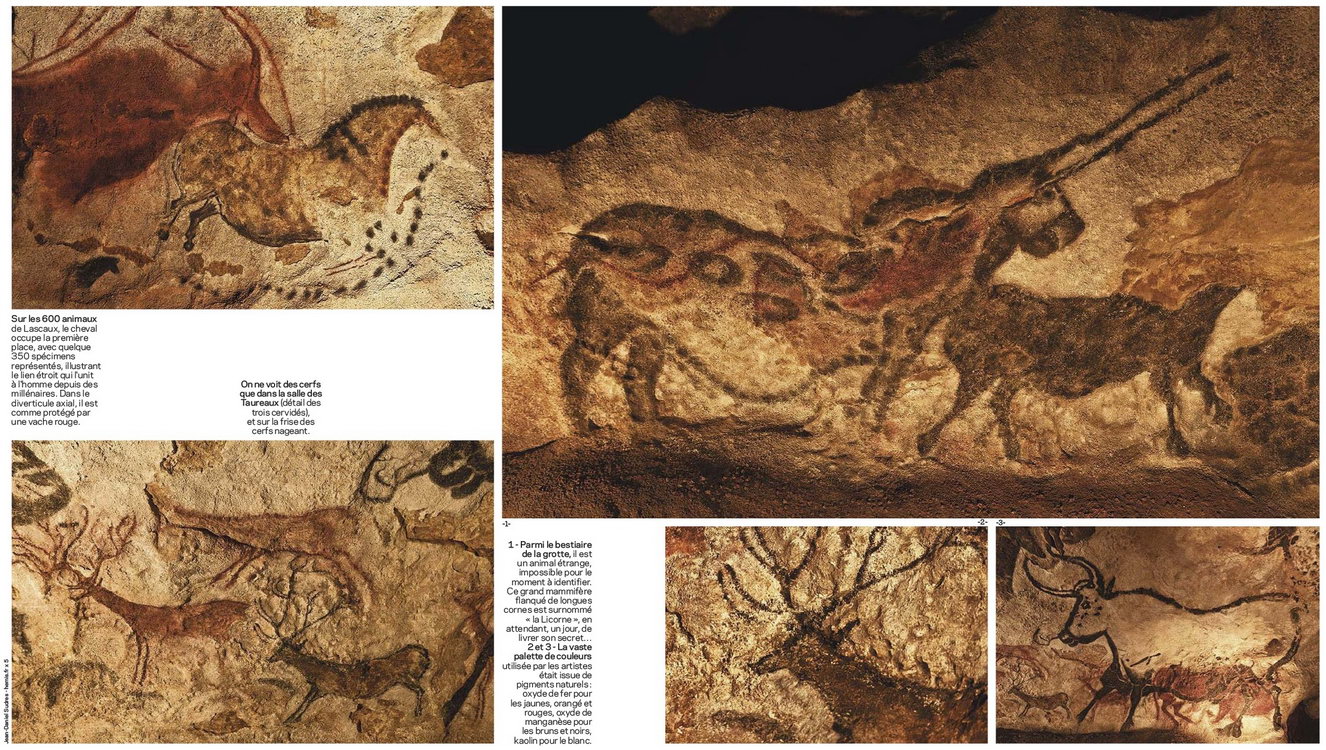

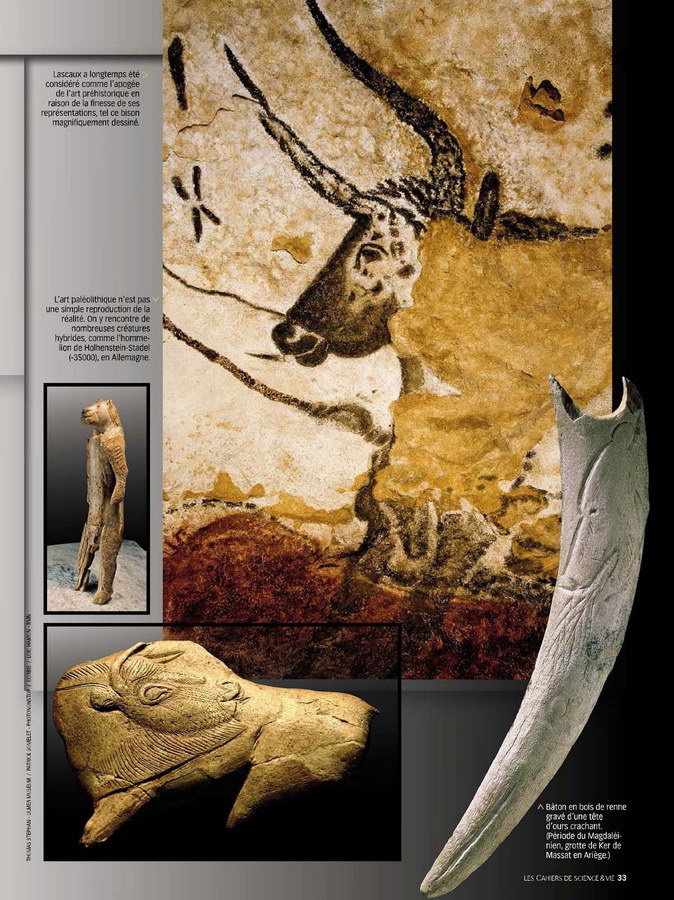

Pour les préhistoriens, ces animaux qui ornent Lascaux depuis 17.000 ans n'ont pas été choisis au hasard ; ils étaient porteurs d'une symbolique forte, aujourd'hui perdue (Lascaux II, fresque de la salle des taureaux, ->).

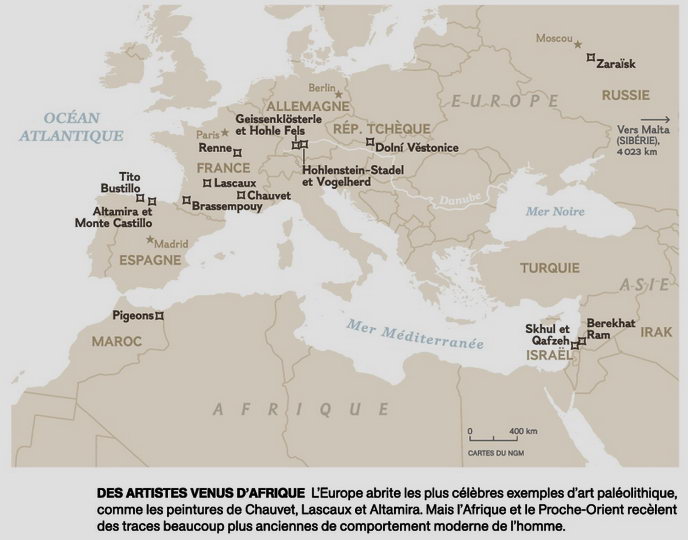

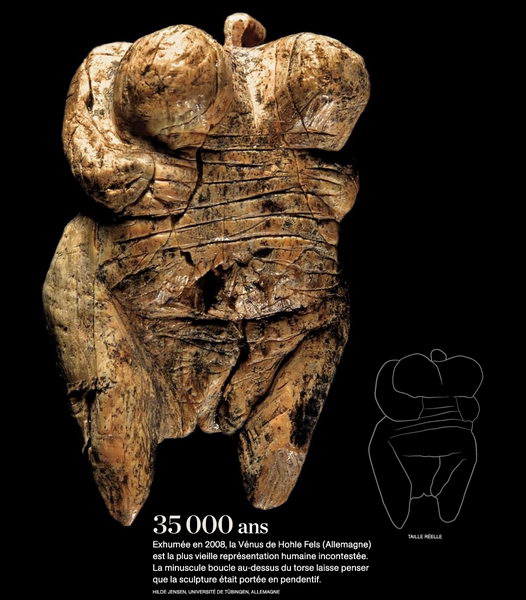

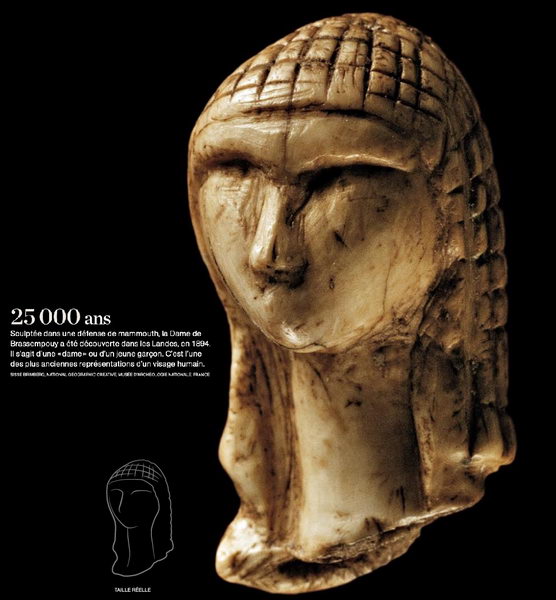

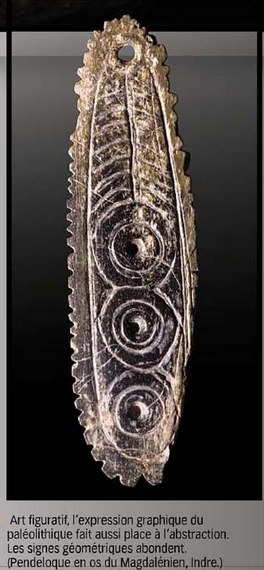

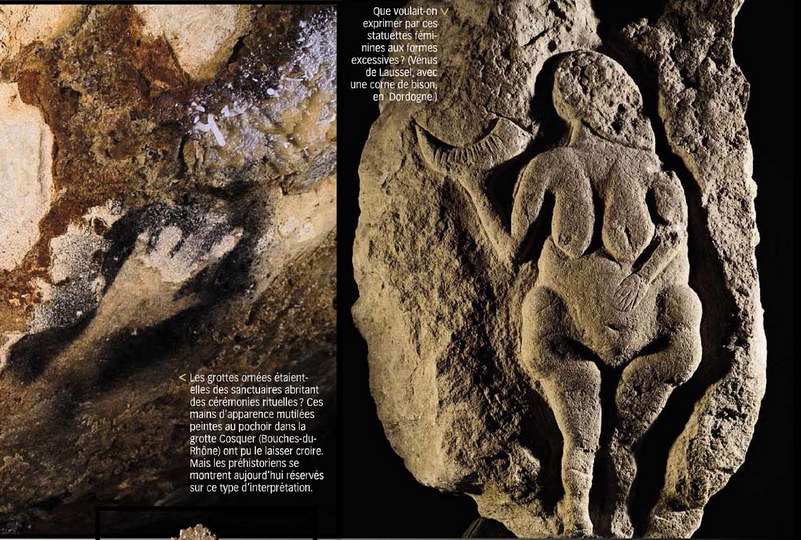

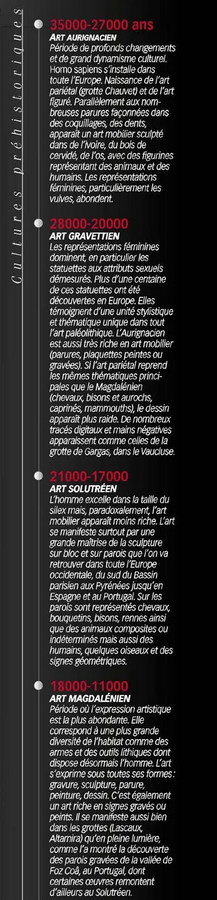

Des premières parures de coquillage créées par des hominidés aux peintures de la grotte de Lascaux, l'art paléolithique revêt des visages multiples, tant dans ses techniques d'expression - gravure, peinture, sculpture - que dans ses sujets. Si l'art pariétal animalier est le plus connu du grand public, les hommes de la préhistoire ont aussi représenté l'humain, avec une prédilection pour les statuettes féminines. Quant au non-figuratif, il tient une place majeure dans l'art paléolithique qui abonde en signes géométriques. Pourquoi l'homme a-t-il éprouvé le besoin de se fabriquer des parures, de sculpter des statuetes, de peindre dans des grottes obscures ? Quelles motivations cachent ces préoccupations esthétiques ? Attestant de la capacité de ces hommes à former une pensée symbolique, l'art est-il aussi l'expression d'une spiritualité, voire d'une religion ?

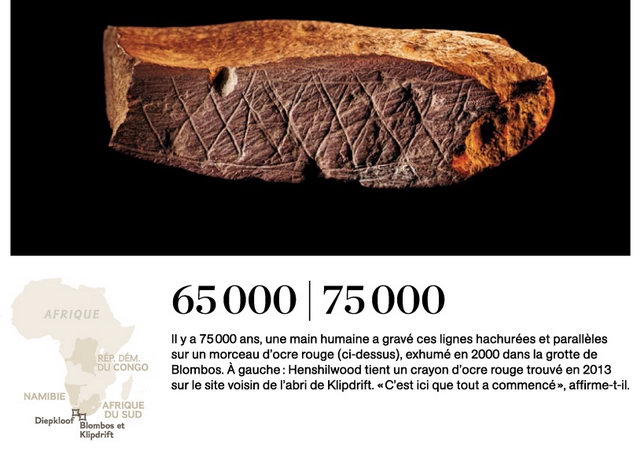

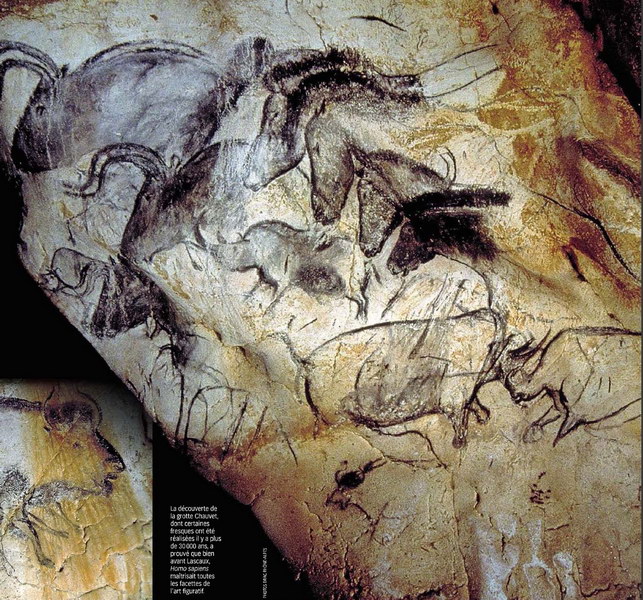

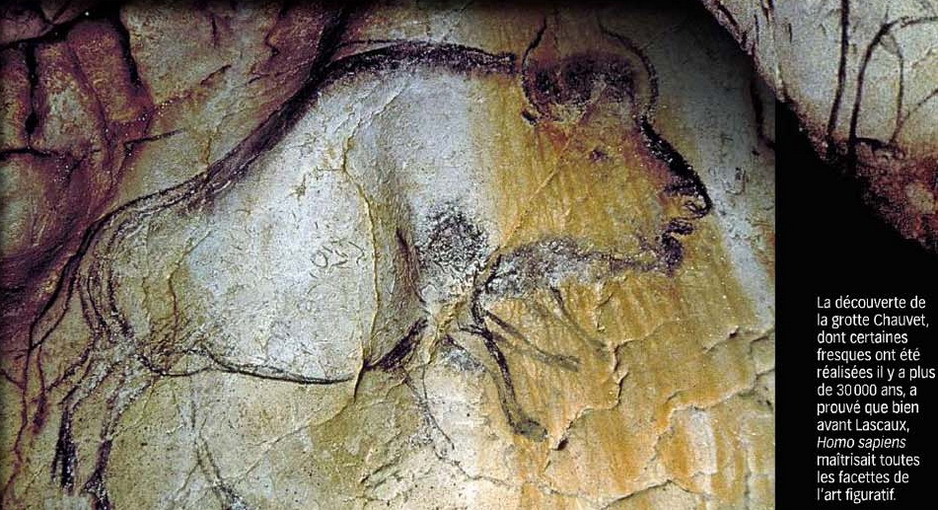

Pour tenter de répondre à ces questions, il faut d'abord comprendre dans quelles conditions l'art a émergé. La tâche est ardue. On considère généralement que la création artistique s'est épanouie a environ 40.000 ans, avec l'arrivée d'Homo sapiens en Europe. Mais des découvertes archéologiques montrent qu'avant cette date, l'homme maîtrisait déjà certaines formes d'expression artistique.

Des parures en coquillages datant de plus de 70.000 ans ont été mises au jour à Blombos, en Afrique du Sud. Dans cette même région ont été découvertes des pierres gravées de signes datant de 80.000 ans. Toujours en Afrique du Sud, à Diepkloof ont été trouvées des coquilles d'oeufs d'autruche qui on servi de récipients à eau, décorées de signes géométriques...

LE CHAMANISME, UNE THÉORIE CONTROVERSÉE

LE CHAMANISME, UNE THÉORIE CONTROVERSÉE

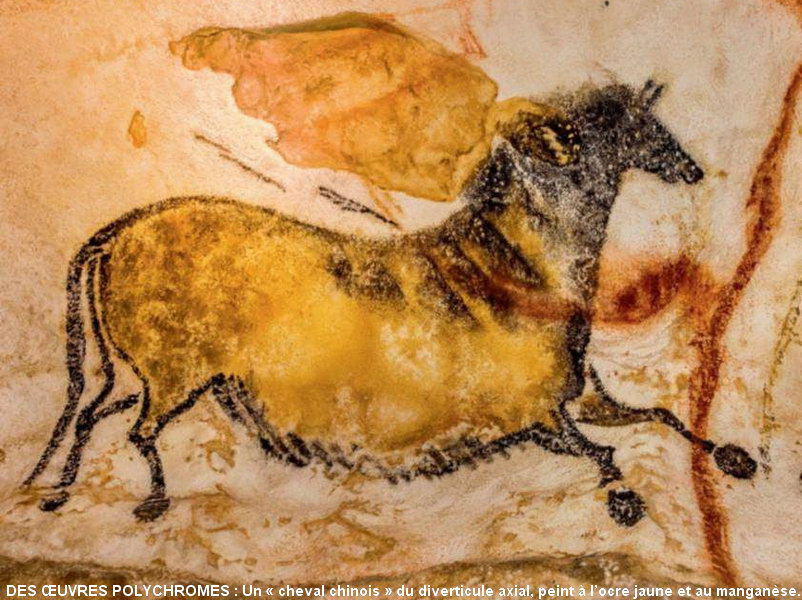

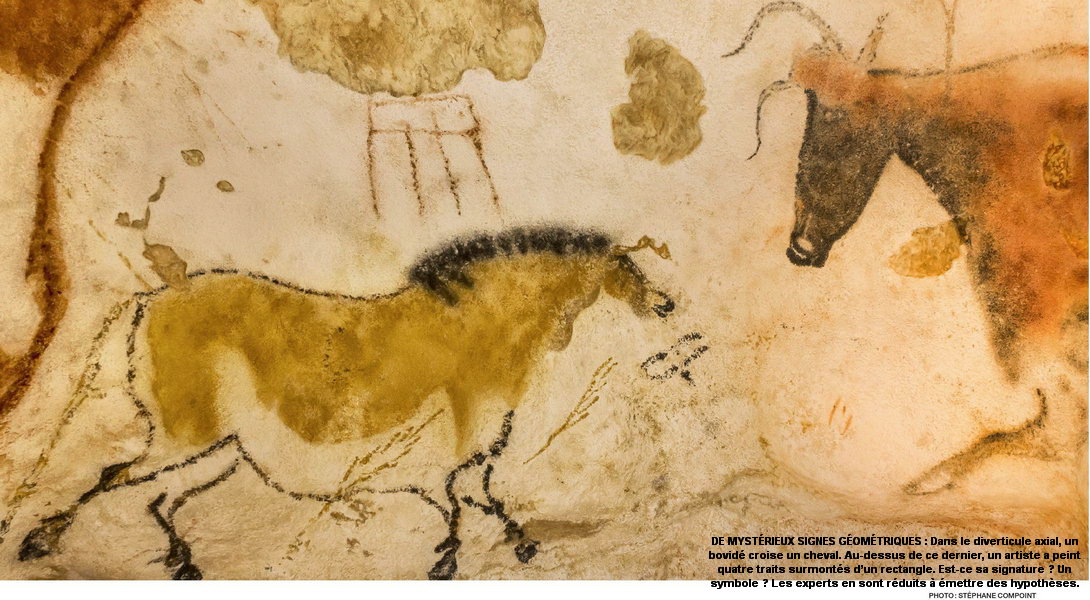

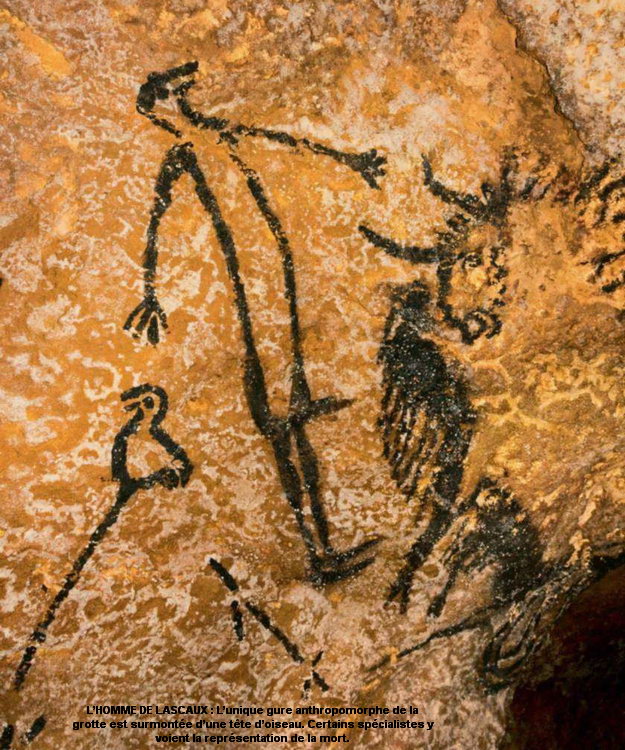

Les artistes de la préhistoire auraient été des chamans cherchant à entrer en communication avec des esprits. Cette théorie, née dans les années 1950, fut remise au goût du jour en 1996 par le préhistorien Jean Clottes. S'appuyant sur l'étude ethnologique de peuples de chasseurs-cueilleurs, notamment les Bushimans d'Afrique du Sud qui peignent sur les parois des grottes, il a émis l'hypothèse que l'art pariétal puisse être le résultat de la transe chamanique. Pour étayer sa démonstration, Jean Clottes s'est appuyé sur les ouvres elles-mêmes. Il voit ainsi dans les représentations qui ornent les parois des grottes l'illustration des différentes étapes de la transe, cet état de conscience altéré par lequel les chamans tentent d'accéder à un autre monde.

Ainsi, selon lui, les signes géométriques qui abondent dans l'art pariétal seraient ce que le cerveau "voit" au commencement de la transe. Les représentations anthropomorphes ou zoomorphes montreraient le moment où le chamane commence à avoir des hallucinations, tandis que les animaux eux-mêmes - bisons, chevaux, mammouths, etc. - seraient le fruit de ces hallucinations. Le préhistorien relève que ces animaux ne sont jamais peints dans un paysage mais semblent au contraire flotter dans l'air, une vision semblable à celle d'une personne victime d'hallucinations. La grotte, en privant les individus de stimulations extérieures (bruit, vent, lumière), aurait pu favoriser la transe. Par ailleurs, parce qu'il s'agit d'un monde souterrain, la grotte pouvait être considérée comme une voie d'accès privilégiée au monde des esprits. Le préhistorien interprète les nombreuses empreintes de mains et les petits morceaux d'os retrouvés fichés dans des failles de la roche comme des tentatives pour pénétrer l'autre monde.

Ainsi, selon lui, les signes géométriques qui abondent dans l'art pariétal seraient ce que le cerveau "voit" au commencement de la transe. Les représentations anthropomorphes ou zoomorphes montreraient le moment où le chamane commence à avoir des hallucinations, tandis que les animaux eux-mêmes - bisons, chevaux, mammouths, etc. - seraient le fruit de ces hallucinations. Le préhistorien relève que ces animaux ne sont jamais peints dans un paysage mais semblent au contraire flotter dans l'air, une vision semblable à celle d'une personne victime d'hallucinations. La grotte, en privant les individus de stimulations extérieures (bruit, vent, lumière), aurait pu favoriser la transe. Par ailleurs, parce qu'il s'agit d'un monde souterrain, la grotte pouvait être considérée comme une voie d'accès privilégiée au monde des esprits. Le préhistorien interprète les nombreuses empreintes de mains et les petits morceaux d'os retrouvés fichés dans des failles de la roche comme des tentatives pour pénétrer l'autre monde.

Cette théorie fut violemment critiquée à l'époque. Certains préhistoriens soulignaient notamment que la précision des représentations animales, leur sens du détail étaient incompatibles avec un état de conscience altéré. Ce à quoi Jean Clottes répondit que les artistes ne peignaient pas en transe, mais qu'ils représentaient ce qu'ils avaient vu pendant la transe. Aujourd'hui, la polémique est un peu moins vive, mais pour de nombreux spécialistes le chamanisme n'est qu'une piste parmi d'autres. "Il s'agit d'une théorie sans fondement archéologique. Prendre cette théorie et vouloir l'imposer comme interprétation de l'art paléolithique, c'est nier l'hétérogénéité des cultures préhistoriques", relève ainsi le préhistorien Denis Vialou.

LES CAHIERS DE SCIENCE & VIE N°124 > Septembre > 2011 |

Copyright © 2008 - Maréva Inc