Monde NATUREL en AFRIQUE : VALLÉE DU RIFT |

KENYA : Vallée du Grand Rift |

GEO N°512 > Octobre > 2021 |

KENYA : Au début était la Mer de Jade |

NATIONAL GEOGRAPHIC N°200 > Mai > 2016 |

ÉTHIOPIE, KENYA : VALLÉE DU RIFT, La Mer de Jade de l'Afrique |

Oublié dans la vallée du Rift, entre Éthiopie et Kenya, l'envoûtant lac Turkana résiste au désert. Mais les projets de modernisation de la région le mettent en danger. Reportage dans l'un des berceaux de l'humanité.

Oublié dans la vallée du Rift, entre Éthiopie et Kenya, l'envoûtant lac Turkana résiste au désert. Mais les projets de modernisation de la région le mettent en danger. Reportage dans l'un des berceaux de l'humanité.

Ce berger de l'ethnie des Turkana (->) contemple l'extrémité sud du lac, obstruées par les laves du volcan Teleki. Les coulées séparent les eaux vertes et la Seguta Valley (à g.), la zone la plus aride du Kenya où le "peuple du taureau gris", comme il se nomme, mène pêtre ses troupeaux.

Dans le nord de la vallée du Rift, faille gigantesque qui court sur près de 6000 kilomètres entre Zambèze et mer Rouge, la terre a pris l'aspect craquelé et variqueux d'une feuille morte. A Lodwar, chef-lieu du district de Turkana, quelques "maduka", boutiques ouvertes sur la rue, essuient les poussières du désert. Dans l'ombre d'une gargote, deux hommes se partagent une cervelle de chèvre et des galettes de maïs. D'autres sirotent du thé au gingembre en mâchant du khat, un arbuste dont les feuilles produisent un effet euphorisant. Des biquettes à croupe grasse fouillent les fossés. Plus loin, des enfants ont improvisé un manège avec un essieu de camion à l'abandon. L'aéroport se résume à un auvent, une grille de barbelés et deux moteurs à réaction qui rouillent au pied d'une colline. De chef-lieu, Lodwar n'a que le titre. Cette ville de 15.000 âmes n'en demeure pas moins le principal centre de services d'une région encore qualifiée de "zone tribale" tant l'influence de l'Etat kenyan y est faible.

Dans le nord de la vallée du Rift, faille gigantesque qui court sur près de 6000 kilomètres entre Zambèze et mer Rouge, la terre a pris l'aspect craquelé et variqueux d'une feuille morte. A Lodwar, chef-lieu du district de Turkana, quelques "maduka", boutiques ouvertes sur la rue, essuient les poussières du désert. Dans l'ombre d'une gargote, deux hommes se partagent une cervelle de chèvre et des galettes de maïs. D'autres sirotent du thé au gingembre en mâchant du khat, un arbuste dont les feuilles produisent un effet euphorisant. Des biquettes à croupe grasse fouillent les fossés. Plus loin, des enfants ont improvisé un manège avec un essieu de camion à l'abandon. L'aéroport se résume à un auvent, une grille de barbelés et deux moteurs à réaction qui rouillent au pied d'une colline. De chef-lieu, Lodwar n'a que le titre. Cette ville de 15.000 âmes n'en demeure pas moins le principal centre de services d'une région encore qualifiée de "zone tribale" tant l'influence de l'Etat kenyan y est faible.

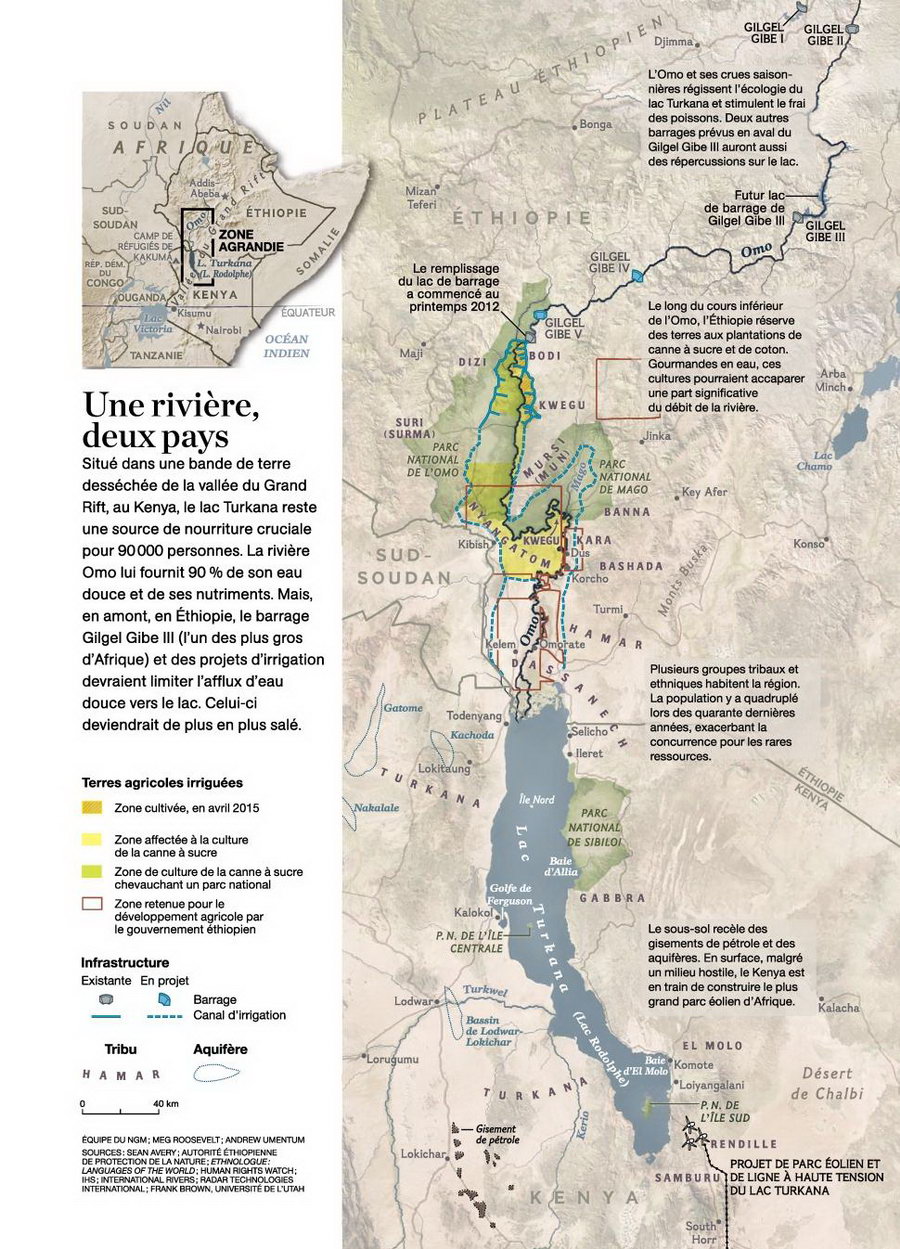

Aux premières heures du matin, le mercure dépasse déjà 40°C sur la route délabrée qui mène au lac Turkana. Le souffle vide du désert balaie des plaines de gravier jaune et rose. Quelques termitières chancellent entre les acacias. Un goût salé et limoneux imprègne l'air. Puis enfin, des flots incandescents se dévoilent au détour d'une piste sablonneuse. Une apparition lunaire : le vert céladon des eaux jure avec les flancs sombres des cônes volcaniques qui s'élèvent dans le lointain. Les éléments semblent ici s'épanouir dans le secret et la désolation, composant une géographie inédite, aux confins du monde. Celle que l'on sumomme "mer de Jade" s'étire sur 250 kilomètres du nord au sud, de l'Ethiopie aux collines kenyanes de Samburu : c'est le plus grand lac de la planète en milieu désertique. Sans autre exutoire que l'évaporation, il est alimenté par trois rivières, dont une seule, l'Omo, coule tout au long de l'année. Il y a 7000 ans, une partie de ses eaux s'épanchaient encore dans le bassin du Nil. Depuis, la tectonique des plaques a bouleversé le paysage et le niveau n'a cessé de baisser. Aujourd'hui, la profondeur moyenne de cette immense "lagune des sables" ne dépasse pas 30 mètres. Mais de plus grands changements encore sont à venir.

Aux premières heures du matin, le mercure dépasse déjà 40°C sur la route délabrée qui mène au lac Turkana. Le souffle vide du désert balaie des plaines de gravier jaune et rose. Quelques termitières chancellent entre les acacias. Un goût salé et limoneux imprègne l'air. Puis enfin, des flots incandescents se dévoilent au détour d'une piste sablonneuse. Une apparition lunaire : le vert céladon des eaux jure avec les flancs sombres des cônes volcaniques qui s'élèvent dans le lointain. Les éléments semblent ici s'épanouir dans le secret et la désolation, composant une géographie inédite, aux confins du monde. Celle que l'on sumomme "mer de Jade" s'étire sur 250 kilomètres du nord au sud, de l'Ethiopie aux collines kenyanes de Samburu : c'est le plus grand lac de la planète en milieu désertique. Sans autre exutoire que l'évaporation, il est alimenté par trois rivières, dont une seule, l'Omo, coule tout au long de l'année. Il y a 7000 ans, une partie de ses eaux s'épanchaient encore dans le bassin du Nil. Depuis, la tectonique des plaques a bouleversé le paysage et le niveau n'a cessé de baisser. Aujourd'hui, la profondeur moyenne de cette immense "lagune des sables" ne dépasse pas 30 mètres. Mais de plus grands changements encore sont à venir.

Sur la rive occidentale du lac, où des troupeaux de chameaux viennent s'abreuver le soir, Eliye Springs se cache dans l'ombre des palmiers doumg qui laissent exploser des bouquets de feuilles au bout de leurs stipes ramifiés. La luxuriance de cette oasis fait figure d'exception dans une région où les précipitations - environ 200 millimètres par an - sont aussi faibles qu'imprévisibles. Les périodes de sécheresse durent quelques mois, parfois quelques années. Le mot "saison" n'a pas vraiment de sens ici. L'anthropologue américain Terrence McCabe estime que le climat chaotique de cette zone remet en cause la notion même d'écosystème. Cette notion, introduite dans les années 1930 par le botaniste anglais Tansley, suggère l'existence d'un équilibre entre les êtres vivants et leur environmement. La région du Turkana évoque tout le contraire : c'est un monde d'incertitudes de contingences et de ruptures. Terrence McCabe qualifie ce milieu de "système déséquilibré persistant", modèle sans lequel il est impossible de saisir le comportement des pasteurs de la région.

À quelques encablures d'Eliye Springs, Lowkawi Akuriebok, 33 ans, kalachnikov en bandoulière, conduit son troupeau en direction du nord. Comme tous les membres de la communauté turkana, il tient en permanence à la main son "ekicolong", une petite chaise qui lui permet de s'asseoir où bon lui semble. Lowkawi a deux femmes et sept enfants. Il possède 30 chameaux, 9 zébus, 20 chèvres et 7 ânes. "C'est un petit troupeau, précise-t-il. Et je peux tout perdre en une nuit... Mon AK-47, c'est une assurance contre les 'ngoroko' (les bandits) et les razzias des Tuposa et des Dassanetch. En période de sécheresse, le bétail nous conduit droit vers nos ennemis : toutes les tribus se retrouvent autour des mêmes puits et des mêmes péturages".

Ces peuples du Kenya appartiennent principalement à 2 grandes familles linguistiques, appelées "couchitique" pour ceux qui sont originaires de la corne de l'Afrique et "nilotique" pour ceux qui viennent du Soudan. Dans le premier groupe, on trouve les Dassanetch (13.000 personnes ->), les Gabbra (90.000), les Rendille (60.000) ou encore les pêcheurs El Molo (3.600).

Ces peuples du Kenya appartiennent principalement à 2 grandes familles linguistiques, appelées "couchitique" pour ceux qui sont originaires de la corne de l'Afrique et "nilotique" pour ceux qui viennent du Soudan. Dans le premier groupe, on trouve les Dassanetch (13.000 personnes ->), les Gabbra (90.000), les Rendille (60.000) ou encore les pêcheurs El Molo (3.600).

Le second rassemble les Turkana (un million), les Pokot (620.000) et les Samburu (240.000). Des chiffres fournis par l'ONG Minority Rights Group International et le recensement kényan de 2009.

Au début du XIXè siècle, ces communautés étaient encore "ouvertes" : les normes et les valeurs passaient aisément d'une ethnie à l'autre. Les Turkana ont emprunté aux Masai leur organisation sociale en classes d'âge, où le rôle des hommes est défini par leur "ancienneté". Les Rendille et les El Molo, quant à eux, ont d'étroites relations culturelles avec les Samburu (<-). En 1888, lorsque deux explorateurs autrichiens découvrirent le lac, qu'ils baptisèrent alors Rodolphe en l'honneur du prince héritier de l'Empire austro-hongrois, les peuples de la région formaient une sorte de continuum. Ce n'est qu'avec la mise en place des frontières coloniales, assignant un territoire précis à chaque communauté, que les différences entre les ethnies s'affirmèrent. À la fin du XIXè siècle, la région fut placée sous le contrôle des Britanniques, qui l'administrèrent depuis Entebbe, en Ouganda à près de 700 kilomètres au sud-ouest. Les chasseurs d'ivoire éthiopiens faisaient alors de fréquentes incursions dans le bassin du lac, procurant des armes aux pasteurs turkana. Les Britanniques considérant ces éleveurs nomades comme un "peuple agressif et conquérant", menèrent plusieurs expéditions pour les désarmer, sans toutefois inquiéter les autres communautés. C'est ainsi qu'un déséquilibre entre tribus est né dans la région.

Au début du XIXè siècle, ces communautés étaient encore "ouvertes" : les normes et les valeurs passaient aisément d'une ethnie à l'autre. Les Turkana ont emprunté aux Masai leur organisation sociale en classes d'âge, où le rôle des hommes est défini par leur "ancienneté". Les Rendille et les El Molo, quant à eux, ont d'étroites relations culturelles avec les Samburu (<-). En 1888, lorsque deux explorateurs autrichiens découvrirent le lac, qu'ils baptisèrent alors Rodolphe en l'honneur du prince héritier de l'Empire austro-hongrois, les peuples de la région formaient une sorte de continuum. Ce n'est qu'avec la mise en place des frontières coloniales, assignant un territoire précis à chaque communauté, que les différences entre les ethnies s'affirmèrent. À la fin du XIXè siècle, la région fut placée sous le contrôle des Britanniques, qui l'administrèrent depuis Entebbe, en Ouganda à près de 700 kilomètres au sud-ouest. Les chasseurs d'ivoire éthiopiens faisaient alors de fréquentes incursions dans le bassin du lac, procurant des armes aux pasteurs turkana. Les Britanniques considérant ces éleveurs nomades comme un "peuple agressif et conquérant", menèrent plusieurs expéditions pour les désarmer, sans toutefois inquiéter les autres communautés. C'est ainsi qu'un déséquilibre entre tribus est né dans la région.

Depuis mars 2012, plusieurs gisements d'or noir ont été détectés dans la zone.

Toujours à la recherche de pâturages, Lowkawi poursuit sa route vers la frontière soudanaise, au nord-ouest, au risque de tomber dans une embuscade. "Si Je suis encore vivant à mon retour, on se reverra peut-être à Lodwar", dit-il sans humour ; Les élites kényanes considèrent le mode de vie de Lowkawi comme un obstacle au développement : ces bergers s'affrontant dans les sables, accumulant le bétail de manière irrationnelle, leur apparaissent comme une survivance passéiste. La région, quant à elle, est perçue par les autorités de Nairobi comme une simple "périphérie pastorale", qui ne s'illustre guère que dans la rubrique nécrologique des journaux, en raison des lourdes pertes engendrées par les razzias. Depuis un demi-siècle, les orgies de violence auxquelles se livrent les tribus déstabilisent les frontières qui séparent le Kenya de ses voisins septentrionaux, l'Ouganda, le Soudan et l'Ethiopie. Dans cet environnement chaotique, l'accumulation du bétail n'a en fait rien d'irrationnel : c'est un gage de sagesse et de prévoyance face aux aléas.

Aux portes de Kalokol, village perdu sur les berges occidentales du lac, se dresse un campement flambant neuf, hérissé de miradors. Un vendeur de charbon qui passe à vélo affirme que la place est habitée par des "Asiatiques". Ce sont les employés d'une société chinoise qui effectue des forages pétroliers pour le compte d'une compagnie britannique, Tullow Oil. Depuis mars 2012, plusieurs gisements d'or noir ont été détectes autour du lac. Ces découvertes pourraient transformer à jamais le visage de cette region enclavée, d'autant qu'elles confortent un ambitieux projet, lancé en 2008 à l'initiative de Nairobi : la construction de lignes ferroviaires, de routes et de pipelines entre la côte kényane, l'Ethiopie et le Soudan du Sud. Ce chantier colossal, qui devrait être achevé en 2030, prévoit également l'aménagement de complexes hôteliers sur les rives du Turkana, financés à la fois par le gouvernement et des opérateurs privés.

À hauteur du golfe de Ferguson, Central Island se détache sur une eau émeraude.

À hauteur du golfe de Ferguson, Central Island se détache sur une eau émeraude.

En dépit d'incontestables atouts - un désert aux nuances infinies, des eaux chaudes, des côtes sauvages et volcaniques - l'environnement du lac demeure en effet vierge sur le plan touristique. Dans tout le bassin, il n'existe guère que deux petits lodges destinés aux visiteurs étrangers. Et, pour l'heure, Kalokol ne ressemble encore en rien à Eilat ou Miami : à peine une rangée de boutiques, quelques huttes de pêcheurs en palmier doum et une route au Tarmac squameux qui se perd dans des plaines marécageuses. "Pour des hôtels au bord du lac, il faudrait qu'il ne s'assèche pas, rappelle Abdikadir Kurewa, jeune homme d'origine rendille qui travaille pour les Musées nationaux du Kenya. Depuis 2006, l'Ethiopie s'est lancée dans la construction du plus haut barrage d'Afrique sur l'Omo, la rivière qui apporte au Turkana près de 90 % de ses eaux. L'ouvrage que les autorités d'Addis-Abeba entourent de secrets serait déjà à moitié achevé". Baptisé Gibe III, il menace la chaine alimentaire du lac dont dépend la survie de plus de 300.000 personnes. Mais ce sont les projets en aval du barrage - des plantations de canne à sucre et de coton - qui prélèveront la plus lourde dime : presque un tiers du debit de l'Omo.

Près de Kalokol, le golfe de Ferguson, peu profond, devrait être l'un des premiers sites touchés par l'assèchement. La moitié des poissons pêchés dans le Turkana - principalement des perches du Nil et des tilapias - proviennent de cette baie. Abdikadir Kurewa, qui semble prêt à défier toutes les puissances de l'Est africain, balaie le golfe d'un geste de la main. "Il n'est pas trop tard pour enrayer ces projets pharaoniques, dit-il. Avant tout, le Kenya doit revenir sur sa décision d'acheter l'électricité produite par le barrage". L'association à laquelle Abdikadir appartient, les Amis du lac Turkana, milite en ce sens. "Nous commençons à être entendus, insiste-t-il. La fondatrice, Ikal Angelei, a reçu en 2012 le prestigieux prix environnemental Goldman". Les côtes du lac, en sursis, risquent toutefois d'être redessinées ces prochaines années, menaçant au passage l'intégrité de parcs nationaux inscrits à l'Unesco.

À hauteur du golfe de Ferguson, Central Island, au patrimoine mondial depuis 1997, se détache en ombre chinoise sur une eau émeraude. Sur l'île, sombre et dénudée, on trouve des épineux, des hérons somnolents et des sentiers de pierre inachevés.

À hauteur du golfe de Ferguson, Central Island, au patrimoine mondial depuis 1997, se détache en ombre chinoise sur une eau émeraude. Sur l'île, sombre et dénudée, on trouve des épineux, des hérons somnolents et des sentiers de pierre inachevés.

Au fond d'un cratère, des crocodiles dérivent lentement à la surface de l'eau. L'endroit abrite la plus grande colonie de "Crocodylus niloticus" au monde, près de 14.000 individus, détail qu'il est préférable d'oublier (ou pas) lorsqu'on se baigne près des côtes de l'îlot à la recherche d'un filet de fraîcheur. Le pilote du bateau, un Turkana taciturne, finit par montrer des signes d'impatience : il ne veut pas se laisser piéger par la nuit au milieu du lac.

À l'est de Central Island, Sibiloi est le plus isolé des parcs nationaux kényans. Quelques baraques du Kenya Wildlife Service (service de protection de la nature) sont éparpillées dans une plaine rocailleuse. Des zèbres sondent les franges du lac près d'hippopotames qui s'ébrouent dans la vase. Les Européens qui accostèrent ici en 1888 découvrirent les El Molo, nomades originaires d'Ethiopie vivant de la chasse au crocodile et à l'hippopotame. Cette communauté se résumait à 500 personnes. Sa population n'a cessé de déclinet ensuite - ce qui lui a valu le titre de"plus petite tribu d'Afrique" -, avant de connaître une renaissance démographique au milieu du XXè siècle, grâce à des alliances matrimoniales avec les pasteurs samburu. Mais la langue des El Molo, elle, n'a pas survécu aux unions interethniques : Kaayo, le dernier à maîtriser l'idiome el molo, s'est éteint en 1999. Aujourd'hui, ce peuple s'est sédentarisé près de la ville de Loiyangalani, au sud du lac, où il continue d'honorer ses traditions à travers de petits autels utilisés pour bénir les départs à la chasse, contrôler les pluies ou interprêter les songes.

À l'est de Central Island, Sibiloi est le plus isolé des parcs nationaux kényans. Quelques baraques du Kenya Wildlife Service (service de protection de la nature) sont éparpillées dans une plaine rocailleuse. Des zèbres sondent les franges du lac près d'hippopotames qui s'ébrouent dans la vase. Les Européens qui accostèrent ici en 1888 découvrirent les El Molo, nomades originaires d'Ethiopie vivant de la chasse au crocodile et à l'hippopotame. Cette communauté se résumait à 500 personnes. Sa population n'a cessé de déclinet ensuite - ce qui lui a valu le titre de"plus petite tribu d'Afrique" -, avant de connaître une renaissance démographique au milieu du XXè siècle, grâce à des alliances matrimoniales avec les pasteurs samburu. Mais la langue des El Molo, elle, n'a pas survécu aux unions interethniques : Kaayo, le dernier à maîtriser l'idiome el molo, s'est éteint en 1999. Aujourd'hui, ce peuple s'est sédentarisé près de la ville de Loiyangalani, au sud du lac, où il continue d'honorer ses traditions à travers de petits autels utilisés pour bénir les départs à la chasse, contrôler les pluies ou interprêter les songes.

Base de Sibiloi, à la tombée du soir. La chaleur, encore plus éprouvante ici que sur les rives occidentales, laisse peu de place au sommeil. On entend des lions rugir dans l'obscurité. Au petit matin, une étrange rumeur parcourt les lieux, bruit semblable à un tas de clous tombant sur le sol : la terre chaude, gercée, semble accueillir la pluie avec douleur, comme si cet élément, à force de se faire attendre, lui était devenu hostile. Le caporal Philip Matanda membre des services kenyans de protection de la nature, va effectuer une ronde jusqu'à la base scientifique de Koobi Fora, au nord du parc national de Sibiloi. Pourquoi un tel équipement ? Officiellement pour se prémunir contre les "bêtes sauvages". Mais le jeune ranger admet que le parc n'est pas entièrement sécurisé. "Les pasteurs dassanetch, borana et gabbra entrent dans l'aire protégée avec leurs troupeaux, à la recherche de points d'eau et de pâturages précise-t-il. La plupart du temps, ca se passe bien, je laisse les bêtes boire, puis je demande aux éleveurs de quitter le parc. Mais parfois les tribus décident de régler leurs comptes sur ce territoire". Le caporal grimpe dans un camion bringuebalant, qui part à l'assaut d'un vaste plateau volcanique. Des panneaux routiers sont noyés dans l'immensité désertique : Ileret, 60 kilomètres ; Gussi, 110 kilomètres ; Marsabit, 250 kilomètres. Plus loin, vers les collines du Sud, des fossiles noirs cylindriques suggèrent la vaste forêt de cèdres qui recouvrait les rives du lac, il y a 7 millions d'années. Un silence hypnotisant, pareil à celui des profondeurs océanes, règne sur ces étendues rose sombre.

Base de Sibiloi, à la tombée du soir. La chaleur, encore plus éprouvante ici que sur les rives occidentales, laisse peu de place au sommeil. On entend des lions rugir dans l'obscurité. Au petit matin, une étrange rumeur parcourt les lieux, bruit semblable à un tas de clous tombant sur le sol : la terre chaude, gercée, semble accueillir la pluie avec douleur, comme si cet élément, à force de se faire attendre, lui était devenu hostile. Le caporal Philip Matanda membre des services kenyans de protection de la nature, va effectuer une ronde jusqu'à la base scientifique de Koobi Fora, au nord du parc national de Sibiloi. Pourquoi un tel équipement ? Officiellement pour se prémunir contre les "bêtes sauvages". Mais le jeune ranger admet que le parc n'est pas entièrement sécurisé. "Les pasteurs dassanetch, borana et gabbra entrent dans l'aire protégée avec leurs troupeaux, à la recherche de points d'eau et de pâturages précise-t-il. La plupart du temps, ca se passe bien, je laisse les bêtes boire, puis je demande aux éleveurs de quitter le parc. Mais parfois les tribus décident de régler leurs comptes sur ce territoire". Le caporal grimpe dans un camion bringuebalant, qui part à l'assaut d'un vaste plateau volcanique. Des panneaux routiers sont noyés dans l'immensité désertique : Ileret, 60 kilomètres ; Gussi, 110 kilomètres ; Marsabit, 250 kilomètres. Plus loin, vers les collines du Sud, des fossiles noirs cylindriques suggèrent la vaste forêt de cèdres qui recouvrait les rives du lac, il y a 7 millions d'années. Un silence hypnotisant, pareil à celui des profondeurs océanes, règne sur ces étendues rose sombre.

Aucun site au monde n'a autant éclairé la science sur nos origines.

La base scientifique de Koobi Fora, gérée par les Musées nationaux kenyans, surplombe une baie bordée de chiendent jaune canari. Des pièces de 4x4 rouillées trainent devant les bâtiments où travaillent des équipes pouvant rassembler, à certaines périodes de l'année, près de 100 chercheurs. La paléontologie a connu ici un tournant décisif : avec une moisson de 16.000 restes fossiles, dont près de 500 pour les seuls hominidés, aucun autre site au monde n'a autant contribué à la connaissance de nos ancêtres. Près du camp un petit musée entouré de roses du désert présente les découvertes de Koobi Fora. Une galerie de squelettes - lointains cousins de l'Homo sapiens - monte la garde. Le vent pousse des odeurs d'acacia grillé à travers les vitres étoilées du bâtiment. Sous l'effet de la chaleur, face aux dépouilles plusieurs fois millénaires, un vertige lancinant s'empare de l'esprit. Les pistes du Turkana vont à l'essentiel : elles conduisent l'homme vers le secret de ses origines, le laissant en équilibre au bord de son propre mystère.

L'HISTOIRE DE L'HUMANITÉ À FLEUR DE SABLE

L'HISTOIRE DE L'HUMANITÉ À FLEUR DE SABLE

Une forte activité tectonique, des failles et un processus de sédimentafion continu ont fait du Turkana un laboratoire pour étudier l'évolution des mammifères, en particulier celle des hominidé. En 1969, non loin des rives éthiopiennes du lac, le paléoanthropologue kenyan Richard Leakey avait donné le coup d'envoi de quatre décennies de fouille. En tout, 5 genres de fossiles humains et préhumains - dont le plus ancien remonte à 4 millions d'années - ont été découverts : Australopithecus anamensis, Homo rudolfensis, Paranthropus boisei, Homo erectus et Homo sapiens. "Il y a une bibliothèque vertigineuse sous les sables de cette région", confirme Frank Harold Brown, géologue américain. Nulle part ailleurs il n'existe une telle continuité et une telle richesse dans la collecte des traces. Parallèlement, une mission a déjà identifié plus de 60 sites permettant de comprendre l'utilisation que ces espèces faisaient de certains instruments, par exemple des éclats obtenus à partir de roches volcaniques. "Les fossiles de cette zone sont déterminants pour déchiffrer le comportement des hominidés", précise la Française Hélène Roche, coresponsable du projet.

ALEXANDRE KAUFFMANN (Texte) ET BRUNO ZANZOTTERA (Photos).

GÉO N°414 > Août > 2013 |

Copyright © 2008 - Maréva Inc