Monde ANTIQUE - AFRIQUE : ÉGYPTE |

3000 Ans d'Énigmes |

Cette civilisation a duré plus de 3000 ans, elle nous a légué une quantité invraisemblable de vestiges souvent de taille ! Pyramides, temples et hypogées, fresques, textes et statues, par milliers. Momies, par millions. De quoi donner la sensation de la connaitre intimement. Et pourtant. De sa naissance, incertaine, dans les sables de Haute-Egypte, à sa disparition qui coïncida avec celle, obscure, de Cléopâtre, elle est une source inépuisable d'énigmes.

C'est une tombe creusée au bord du désert, dans la nécropole de Taposiris Magna, près d'Alexandrie. Le soleil tombe à la verticale, tout est blanc - les marches de calcaire, et le sable, qui s'est glissé jusqu'à l'embrasure de la porte. Quelques pas, vous voici dans l'obscurité de la sépulture. Au fond, un puits. Il faut se mettre à genoux, tâtonner des pieds dans le noir, descendre encore, se pencher, en là, tout près de votre visage, vous découvrez deux momies, couchées flanc contre flanc depuis près de 2000 ans. Si proches que vous avez envie de tendre la main pour les toucher. Mais inaccessibles. L'Egypte ancienne, c'est cela : un monde d'une familiarité immédiate. Et, en même temps, d'une irrémédiable étrangeté.

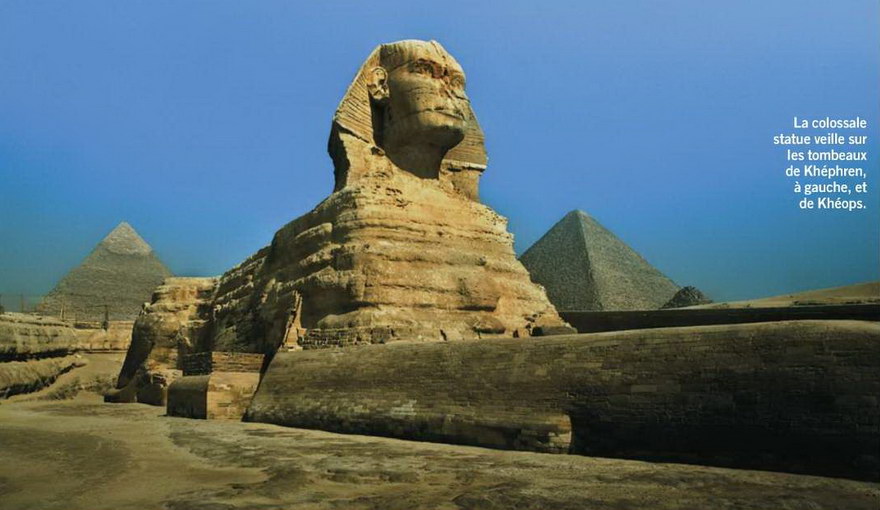

De tous les mystères, le plus grandiose se nomme bien Khéops : voila 4500 ans que la Grande Pyramide fut bâtie, avec des techniques rudimentaires, et aucun égyptologue n'est aujourd'hui encore capable d'expliquer comment. A quelques centaines de mètres d'elle, le Sphinx, longtemps endormi, s'éveille. Depuis des décennies, on nous disait que ce molosse, mi-homme, mi-lion, incarnait le pharaon Khéphren. Pas si sûr répliquent aujourd'hui certains archéologues, qui scrutent son sans nez et s'intterrogent.

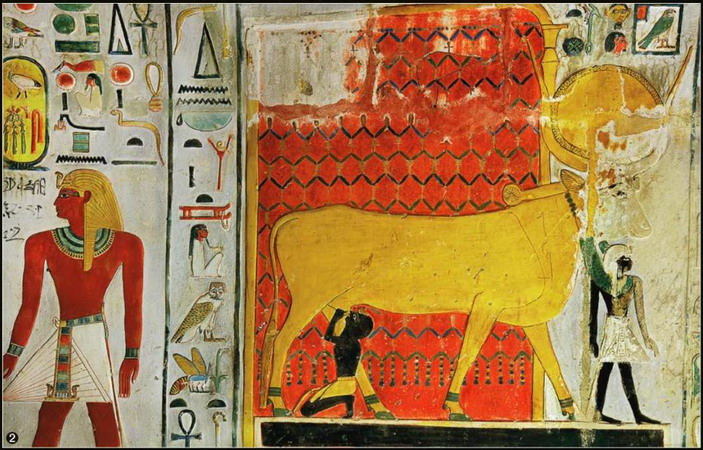

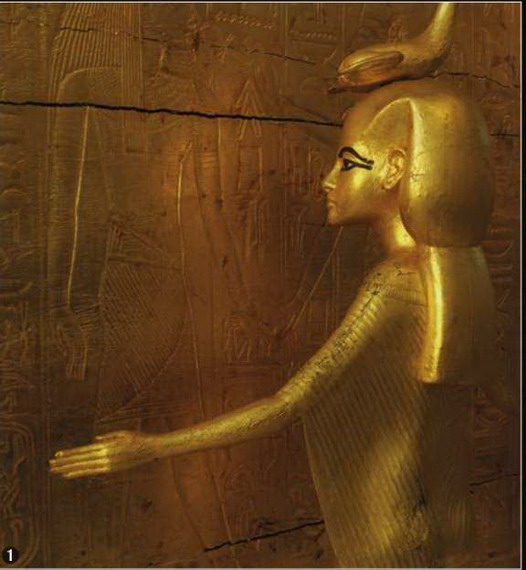

Mais ces énigmes là, colossales, en cachent d'autres, plus subtiles. Comme dans un jeu d'ombres, toute figure évidente, connue, devient impalpable sitôt qu'on l'approche. Les dieux animaux, au profil si familier de faucon ou de chacal, montrent-ils leur vrai visage ? Néfertiti, la reine solaire, fut-elle seulement un fantôme ? Et les momies elles-mêmes, à la si troublante présence, les pâles spectres d'un au-delà qui nous reste inaccessible ? La science ne fonctionne pas par énigmes, ont protesté certains égyptologues à qui nous demandions laquelle ils aimeraient voir résolue. Tous, pourtant, ont joué le jeu. Et de nouvelles questions ont jailli, inattendues. La plus troublame vient peut-être de Pascal Vernus, de l'Ecole pratique des hautes études. Face à un portrait de la belle Néfertari, il s'interroge : "Regardez cette posture - le visage de les épaules de face, cette coiffure compliquée, ces vêtements. Tout est codifié, renvoie à un symbolisme alambiqué, qui ne devrait pas nous intéresser. Et pourtant, par une mystérieuse alchimie particulière à l'art égyptien, nous sommes séduits, touchés". Voilà peut-être la plus grande énigme. Ce monde si lointain dont nous n'avons plus les clés, ce monde impalpable malgré la matérialité, la monumentalité de ses vestiges, non seulement nous fascine, il nous émeut. Aline KINER : Rédactrice en chef

DIVINITÉS ANIMALES : BESTIAIRE CÉLESTE

Comment la Civilisation Pharaonique est-elle Née ? |

C'est la grande question que se posent tous les protohistoriens de l'Egypte : que s'est-il passé sur les bords du Nil autour de 4000 avant notre ère pour que des populations néolithiques, dont la culture était ni plus ni moins développée que d'autres, donnent naissance en un millénaire à la première royauté étatique du monde ?

Quelles étaient ces populations ?

On a longtemps pensé que les Egyptiens étaient arrivés du Levant, que ce pays n'avait pas de préhistoire. Mais des fouilles menées à partir des années 1990 ont révélé l'existence, vers 6000-5000 av. J.C., de peuples nomadisant à travers le Sahara, éleveurs de chèvres et de moutons. Autour de 4500 av. J.C., le climat s'étant aridifié, ils se réfugient vers les zones d'eau permanente, en particulier les oasis et la vallée du Nil, contribuant en amont à l'éclosion de la civilisation pharaonique. Tout au long du IVè millénaire, entre Assiout et Assouan, en Haute-Egypte, ces populations se sédentarisent et connaissent un développement extraordinaire, avec une intensification de l'agriculture et de l'élevage et des phénomènes de hiérarchisation sociale.

Comment pouvez-vous les percevoir ?

A travers les nécropoles. Peu à peu, certaines tombes se distinguent des autres. Au départ, nous trouvons de simples trous creusés dans le sol avec des défunts envoloppés dans des nattes, et quelques pots. Bientôt, certains sont inhumés avec des objets en ivoire bien manufacturés. Plus tard encore, d'autres commencent à accumuler des poteries dans leur sépulture : des objets communs, mais en grande quantité, comme s'ils transposaient là leur capacité de stockage dans la vie quotidienne, ce qui est une façon d'exprimer leur supériorité. Au cours du temps, les tombes vont se structurer en fonction de ce mobilier funéraire. On élabore un compartiment spécifique pour le corps, séparé du matériel de stockage et déposé dans un coffre. Les sépultures deviennent de vélitables petits monuments.

A cette période prédynastique, quels aspects de la civilisation pharaonique peut-on déjà voir en germe ?

Tout simplement... le pharaon. Car en suivant le développement de ces tombes, de plus en plus grandes et fournies, on voit émerger des sépultures à l'architecture élaborée qui ne concernent qu'une minorité d'individus, et enfinune tombe monumentale réservée à une seule personne ! C'est ainsi qu'apparaissent vers 3300 av. J.C. à Abydos, en Moyenne-Egypte, les grands mastabas en briques crues des premières dynasties.

L'Egypte ancienne est donc née du désert ?

C'est plus compliqué que cela. Ces peuples du Sahara sont à l'origine de la néolithisation de la vallée. Mais à la même époque, dans le Delta, la région de Memphis, se développent d'autres populations, en prise directe avec le Levant, peut-être même le Maghreb. Dans cette Basse-Egypte, la néolithisation suit un cours autonome, très différent. Avec, par exemple, la culture du blé, de l'orge, qui n'existe pas dans le domaine africain. On ne perçoit pas non plus les mêmes phénomènes de hiérachisation qu'en Haute-Egypte. Il ne s'agit pas pour autant d'une société égalitaire, comme on l'a parfois lu, mais d'un monde de paysans, de céréaliers. Dans cette grande plaine inondable du Delta, qui devait être intensément cultivée puisqu'on a trouvé des vestiges de silos à grains, ils installent un habitat fugace sur de petits îlots sableux.

Finalement, la civilisation égyptienne serait le résuitat d'une connexion entre les cultures du désert et celles du Nil ?

Ou plutôt les cultures de l'Afrique et du Levant... Reste à savoir comment cela s'est passé. Vers 3500 avant notre ère, de façon tout à fait énigmatique, l'ensemble de la vallée se retrouve unifiée, avec une culture matérielle identique : on voit, du Delta jusqu'à Assouan, les mêmes modes d'inhumation, les mêmes poteries, les mêmes palettes à fard. Les spécialistes ont longtemps parlé d'expansion "nagadienne", du site de Nagada, une importante cité prédynastique qui a donné son nom à la culture de Haute-Egypte entre 3800 et 3500 av. J.C. : les peuples du Sud auraient conquis le Nord. Aujourd'hui, cependant, certains chercheurs pensent que cette unification est plutôt le fruit d'évolutions culturelles parallèles.

Est-ce aussi votre sentiment ?

Non, pour moi, c'est une évidence : il y a eu expansion du sud vers le nord. Mais plutôt que d'une conquête guerrière, il a pu s'agir d'une acculturation, les gens du Delta adoptant les modes de vie, de représentation des peuples de Haute-Egypte. Reste cependant la question de l'architecture : vers 3300, les Égyptiens commencent à bâtir en briques crues. Le Sud est-il aussi à l'origine de cette innovation, ou vient-elle du Nord, après avoir diffusé depuis la Mésopotamie ? C'est mon hypothèse, car dans le Delta, où je travaille actuellement sur le site de Tell al-Iswid, on trouve très nettement dès la période prédynastique des maisons, des palais aux magnifiques murs de briques crues...

Ainsi le Sud aurait inventé le pharaon et le Nord apporté les briques pour l'inhumer ?

Reste tout de même l'énigme fondamentale. Qu'est-ce qui s'est cristallisé autour de ces deux grandes cultures qui ont néolithisé les bords du Nil pour qu'elles passent au stade supérieur : celui de l'État ? Il y a là des phénomènes internes, sociaux, culturels, qui restent très difficiles à cerner.

Cette civilisation que vous voyez émerger au cours du IVe millénaire durera plus de 3000 ans. Comment expliquez-vous une telle pérennité ?

D'abord, par la cohérence géographique de l'Égypte ancienne. C'est une vallée encadrée de deux déserts. Ces déserts sont des zones peu pénétrables, occupées par des nomades, des Bédouins, qui ne représentent pas des ensembles culturels forts même s'ils demeurent un danger potentiel durant toute la période pharaonique. Au nord, la Méditerranée restera pour ainsi dire une mer morte jusqu'au IIè millénaire... Le pays est donc protégé des influences extérieures qui sont souvent cause de la disparition progressive ou blutale des cultures.

Le deuxième élément de réponse, c'est le statut particulier du pharaon, hérité de cette période du IVè millénaire où se façonne son image. Il ne s'agit pas d'un despote, comme l'écrivait autrefois l'Allemand Karl Wittfogel, mais d'un personnage hors du commun, monstrueux d'une certaine façon, ancré dans une idéologie très forte. Il relève d'une vision magique de la royauté : l'ordre du monde, la Maât, repose sur ses épaules. Ce n'est pas simplement le potentat qui a le plus de silos à grains. Très vite, il dévient celui qui a le pouvoir d'ensemencer les champs. L'intercesseur entre les hommes et les dieux, celui qui maintient éternellement le cycle de la vie. Les Égyptiens savaient, bien sûr que le pharaon vieillissait comme tout un chacun. Mais ils avaient conçu des cérémonies de régénération, tel le jubilé de la fête-sed, célébré traditionnellement dans la trentième année de règne du pharaon. Et ces cérémonies étaient sans doute une réminiscence de rites, remontant à la préhistoire, de mise à mort du chef de clan. Pour moi, le miracle égyptien est là. Dans ses racines en terre africaine, un monde qui entretient une forte relation à la terre et aux symboles mais au carrefour de deux continents. Si cette civilisation a pu tenir si longtemps, c'est parce qu'elle était fondée sur une idéologie inscrite très profondément dans le vécu de tout un peuple.

Béatrix Midant-Reynes : Directrice de l'Institut français d'archéologie orientale

PROPOS RECUEILLIS PAR ALINE KINER AVEC BERNADETTE ARNAUD

Pharaon est-il un Dieu ? |

Les Égyptiens considèrent que le pharaon est l'héritier des dieux Osiris et Horus (le fils d'Osiris) qui avaient gouverné l'Égypte au commencement du monde. Il est dénommé fils du dieu Ré ou du dieu Amon et Horus vivant. Son pouvoir sur l'Égypte est donc d'origine divine. Les Égyptiens croient que le pharaon est un dieu vivant.

Les Égyptiens considèrent que le pharaon est l'héritier des dieux Osiris et Horus (le fils d'Osiris) qui avaient gouverné l'Égypte au commencement du monde. Il est dénommé fils du dieu Ré ou du dieu Amon et Horus vivant. Son pouvoir sur l'Égypte est donc d'origine divine. Les Égyptiens croient que le pharaon est un dieu vivant.

Les Égyptiens croient que pharaon est l'intermédiaire entre eux et leurs dieux. C'est au nom du pharaon que les prêtres prient les dieux afin qu'ils accordent à l'Égypte l'ordre, la prospérité, la justice et la paix que le pharaon doit organiser et défendre.

Étant considéré comme un dieu, le pharaon détient l'autorité suprême qu'il ne partage avec personne, on dit alors qu'il est un souverain absolu. Dans les cérémonies publiques le pharaon porte les insignes de son pouvoir : la crosse et le fouet ou fléau qui sont croisés sur sa poitrine. La crosse (le bâton du berger) représente le rôle de guide qui montre le chemin à suivre, c'est-à-dire les lois que décide le pharaon. La couronne qu'il porte est appelée "pschent". Elle signifie que le pharaon est le souverain de la Haute et de la Basse Égypte. La partie basse représente la Basse-Égypte et la partie haute, la Haute Égypte. Le fouet signifie que la pharaon a le pouvoir de punir ceux qui ne respectent pas ses décisions qu'ils soient Égyptiens ou étrangers.

Cependant, pour l'aider à gouverner l'Égypte le pharaon dispose d'un administration formée de scribes dirigés par le vizir.

Que s'est-il Passé à la Mort d'Akhénaton ? |

Dans l'ombre du roi solaire : Une capitale arasée, des momies disparues, un successeur fantôme... À la disparition d'Akhénaton, l'Égypte entre dans des temps obscurs.

Dans l'ombre du roi solaire : Une capitale arasée, des momies disparues, un successeur fantôme... À la disparition d'Akhénaton, l'Égypte entre dans des temps obscurs.

"Le dixième jour du troisième mois de la saison de la saison de l'inondation de l'an III d'Ankhkhépérouré-Méritaton"... soit, vers 1333 avant notre ère, Paouah, "scribe des offrandes d'Amon", adressait au dieu cette supplique que l'on peut encore lire dans une tombe de Thèbes : "Je désire te voir, afin que mon cour se réjouisse, Ô Amon, le protecteur du pauvre... Comme c'est bon de prononcer ton nom ; c'est comme le goût de la vie, c'est comme le goût du pain pour l'enfant, comme l'odeur des plantes parfumées au moment des grandes chaleurs... Tu étais là alors qu'ils n'étaient pas ecore advenus, et tu es là alors qu'ils s'en sont allés". En une date et une prière, voici qu'un Égyptien lambda annonce les énigmes qui, trois millénaires plus tard, passionneront les égyptophiles : qui est ce pharaon désigné par les deux noms Ankhkhépérouré-Méritaton et Néfernéferouaton-Méritaton, dont le règne apparaît à la charnière entre ceux de souverains légendaires entre tous, Akhénaton et Toutankhamon ? À qui font allusion ces "ils", venus et repartis ? Quels rapports entretiennent Aton et Amon, et les pharaons qui, par leurs moms, se réclament de l'un ou l'autre dieu ?

C'est, que les 3 années obscures qui s'étendent de la mort d'Akhénaton (1350-1335 av. J.C.) à l'avènement de son fils Toutankhamon (1333-1323 av. J.C.) ont été fertiles en intrigues politiques, trahisons et vengeances en tout genre, sur fond de contre-réforme religieuse. Entre ces deux bornes sûres apparaissent toutes sortes de personnages énigmatiques... Et il faut bien de la perspicacité aux égyptologues pour tenter de reconstituer le déroulement de la pièce de théâtre qui s'est alors jouée à Amarna, la capitale bâtie de toutes pièces par Akhénaton en Moyenne-Égypte. Dans une domcumentation à la fois pléthorique et peu explicite, les indices sont ténus : représentations non datées et objets datés mais sans rapport avec des événements, mobilier funéraire avec momies, momies sans mobilier funéraire, souvent en piteux état et parfois sans tête, textes difficilement interprétables, bâtiments démantelés, inscriptions lacunaires... Dernière technique enrôlée dans cette véritable enquête policière, la science médico-légale. En février dernier, Zahi Hawass, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, annonçait ainsi les résultats de l'analyse d'ADN censée déterminer avec certitude les parents de Toutankhamon.

Cette pénurie de sources fiables, qui fait de l'intuition une alliée obligatoire de l'égyptologue, alimente chaque année les hypothèses les plus farfelues comme les plus sérieuses, d'autant que chacun voit Akhénaton à sa porte. Et que les pharaons eux-mêmes se sont entendus pour brouiller les pistes, effaçant des personnages de l'Histoire, s'appropriant leurs possessions, rayant leurs noms d'un trait de calame ou d'un coup de marteau... Bien difficile de deviner, derrière le filtre religieux, la réalité des faits et les luttes de pouvoir.

LE "COMPLEXE DU FILS DE" : Le premier temps de cette pièce en 3 actes se déroule dans l'atmosphère de drame qui marque la dernière période d'Akhénaton. Fini les années excitantes du début du règne, lorsque le jeune pharaon doit s'imposer après un père, Amenhotep III, sous le gouvernement duquel l'Égypte, devenue pour la première fois un véritable empire, est, au sommet de sa puissance et de sa richesse. "Akhénaton semble souffrir du "complexe du fils de", avance Dimitri Laboury, professeur à l'université de Liège, auteur d'une biographie très fouillée. "Monté, tout jeune adolescent, sur un £trône qui ne lui était pas destiné, puisqu'il est fils cadet, il lui faut s'imposer face à des courtisans aguerris. Il n'aura de cesse de montrer qu'il est lui aussi un grand roi". Dès les premières années, le jeune garçon, tournant le dos aux dieux millénaires de l'Égypte, promeut Aton, le disque solaire, comme dieu suprême. Pour mieux asseoir sa vision, radicale, de la royauté et de la religion, il élève dans un no man's land une ville entièrement nouvelle. "Cet homme n'était pas comme les autres, s'enthousiasme Claude Traunecker, professeur émérite à l'université de Strasbourg, qui prépare un livre sur le souverain. C'était probablement un personnage très têtu, plutôt autoritaire, en rien le gentil pacifiste qu'on a trop souvent décrit".

L'an XII marque l'apogée de la course du roi solaire. Aux côtés de sa grande épouse royale, la légendaire Néfertiti, et de leurs 6 filles, il est figuré dans deux tombes de dignitaires recevant solennellement les somptueux tributs de ses vassaux : or et défenses d'éléphants, vases précieux et animaux de prestige comme des chevaux, des gazelles, un léopard.

L'an XII marque l'apogée de la course du roi solaire. Aux côtés de sa grande épouse royale, la légendaire Néfertiti, et de leurs 6 filles, il est figuré dans deux tombes de dignitaires recevant solennellement les somptueux tributs de ses vassaux : or et défenses d'éléphants, vases précieux et animaux de prestige comme des chevaux, des gazelles, un léopard.

Dès l'année suivante, cependant, l'atmosphère change. Des deuils rapprochés, peut-être dus à l'épidémie de peste qui sévit alons dans tout le Proche-Orient, frappent la famille royale : en l'an XIV, quatre des petites princesses et Tiyi, la mère du roi, sont inhumées dans la tombe royale. C'est d'ailleurs à l'occasion du décés de deux de ces princesses que nous voyons dans la salle dite "gamma" de la sépulture la première probable représentation de Toutankhamon, dans les bras de sa nourrice. Selon une reconstitution de l'égyptologue Marc Gabolde, qui a dirigé plusieurs campagnes de fouilles à Amarna, l'inscription le désigne comme le "fils de la grande épouse royale Néfertiti". Quant à Kiya, l'épouse secondaire "grande bien-aimée" d'Akhénaton, probablement une princesse venue du Mitanni (au nord de l'actuelle Syrie), elle disparaît de la documentation en l'an XVI. Son cercueil et ses vases canopes seront usurpés pour son royal époux, les monuments construits à son intention attribués aux deux filles restantes du pharaon. Cette disparition est peut-être due à la dégradation des relations entre l'Égypte et le pays d'origine de Kiya. Celle-ci serait alors rentrée dans ses foyers.

Sur le front extérieur, en effet, les choses n'évoluent pas en faveur de l'Égypte. L'allié mitannien est en passe d'avoir trouvé son maître : les Hittites, établis en Anatolie centrale. Le puissant roi Souppilouliouma excite en sous-main la rébellion contre leur suzerain égyptien de quelques séditieux, Azirou d'Amourrou (actuelle Syrie au Nord), Aïtakkama, à Qadech. Ces derniers menacent l'influence de l'Égypte en Palestine, obligeant Akhénaton à lancer contre eux une expedition. Les lettres d'Amarna, une correspondance en akkadien (langue diplomatique de l'époque) retrouvée sur le site en 1887, montrent en effet que le roi n'a rien du fantoche détaché des choses de cette terre qu'ont décrit ses premiers historiens, et qu'il suit de près la politique internationale. Akhénaton ne verra jamais le résultat, désastreux, de l'attaque contre ses vassaux rebelles : il mourra dans sa dix-septième année de règne, laissant son pays dans une situation délicate.

L'AMANT SUPPOSÉ D'AKHÉNATON : Le deuxième acte ressemble à une histoire de fantômes dont la vedette serait l'évanescent successeur d'Akhénaton. Si évanescent, d'ailleurs, que les archéologues ont même longtemps hésité sur son sexe. Car deux noms apparaissent alors. Le premier, inscrit sur quelques petits objets, chatons de bagues ou empreintes de sceaux, est celui d'un certain Ankhkheperouré-Smenkharé. L'unique portrait attesté que l'on possède de lui à ce jour est une esquisse dans la tombe amarnienne du dignitaire Mériré II, où, en tant que "roi de Haute et de Basse-Egypte", il figure en compagnie de sa grande épouse royale Méritaton". Laissant, libre cours à leur inventivité, ses premiers découvreurs l'ont imaginé frère ou fils d'Akhénaton, et son corégent en même temps que son amant, d'après des représentations qui semblent les montrer enlacés en d'affectueuses étreintes...

L'AMANT SUPPOSÉ D'AKHÉNATON : Le deuxième acte ressemble à une histoire de fantômes dont la vedette serait l'évanescent successeur d'Akhénaton. Si évanescent, d'ailleurs, que les archéologues ont même longtemps hésité sur son sexe. Car deux noms apparaissent alors. Le premier, inscrit sur quelques petits objets, chatons de bagues ou empreintes de sceaux, est celui d'un certain Ankhkheperouré-Smenkharé. L'unique portrait attesté que l'on possède de lui à ce jour est une esquisse dans la tombe amarnienne du dignitaire Mériré II, où, en tant que "roi de Haute et de Basse-Egypte", il figure en compagnie de sa grande épouse royale Méritaton". Laissant, libre cours à leur inventivité, ses premiers découvreurs l'ont imaginé frère ou fils d'Akhénaton, et son corégent en même temps que son amant, d'après des représentations qui semblent les montrer enlacés en d'affectueuses étreintes...

A-t-on Retrouvé le Tombeau de Cléopâtre ? |

La renaissance d'un temple oublié ; Statues, tunnels secrets... Taposiris Magna dévoile des vestiges inattendus. Grâce à la ténacité d'une jeune archéologue, qui espère y retrouver la tombe de la dernière reine d'Égypte.

La renaissance d'un temple oublié ; Statues, tunnels secrets... Taposiris Magna dévoile des vestiges inattendus. Grâce à la ténacité d'une jeune archéologue, qui espère y retrouver la tombe de la dernière reine d'Égypte.

Nichées an sommet d'une crête rocheuse, les ruines majestueuses du temple de Taposiris Magma, sur la rive nord du lac Mariout (l'antique Maréotis), dominant un cordon ininterrompu de constructions balnéaires. L'urbanisme galopant d'Alexandrie, seconde métropole d'Égypte, à 45 kilomètres plus à l'ouest, vient grignoter les rivages de la Méditerranée jusque dans ces faubourgs de Borg el-Arab. Mais il suffit de se glisser au cour des vestiges, entre ces murailles dont les échancrures laissent entrevoir le bleu de la mer, pour se sentir partir très loin dans le passé.

Pour ce voyage millénaire, notre guide est une jeune archéologue de la République dominicaine, Kathleen Martinez. En ce mois d'octobre brûlant, arpentant le dédale sableux des vestiges, elle raconte l'audacieux pari qui l'a conduite en Égypte : retrouver le tombeau de la grande Cléopâtre (69-31 av. J.C.). Celle qui se faisait nommer Cléopâtre VII Philopator, la dernière reine de la dynastie des Ptolémées, dont le destin élevé au rang de mythe a scellé les 3000 ans d'histoire de l'Égypte pharaonique. "Je suis convaincue que sa sépulture se trouve dans l'enceinte de ce temple, érigé au IIè siède av. J.C.", soutient la jeune femme sans sourciller. Et ce ne sont pas les trouvailles réalisées depuis 2005 qui risquent de l'en dissuader. Car leur énumération est impressionnante. De quoi compenser des débuts difficiles... Beaucoup d'indices, mais pas encore de preuve évidente...

Comment a été Bâtie la Grande Pyramide ? |

UNE CAVITÉ SECRÈTE DANS KHÉOPS ?

UNE CAVITÉ SECRÈTE DANS KHÉOPS ?

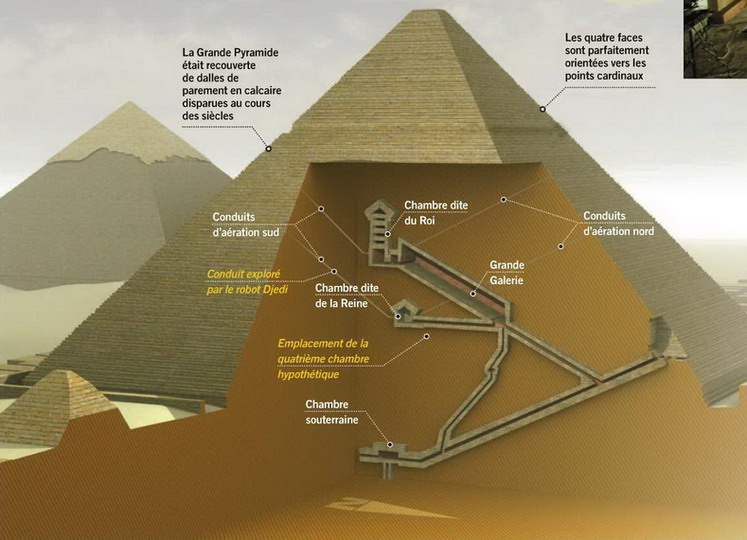

Khéops est un casse-tête archéologique, mais pas seulement à cause de sa construction : ses entrailles cachent peut-être un dernier mystère.

Certains se demandent en effet si cette masse compacte ne pourrait pas dissimuler des pièces encore méconnues. Il faut dire qu'avec ses 3 chambres étagées du sous-sol au sommet de l'édifice, son plan ne ressemble à aucun autre. Analysant diverses anomalies de la construction, Gilles Durmion proposait en 2004 l'hypothèse d'une quatrième chambre où reposerait encore la momie de Khéops (infographie).

Zahi Hawass lui-même dit la chercher, depuis bientôt dix ans, avec un robot (en haut), à partir des conduits de la chambre de la Reine. Révélations à venir prochainement...

Qui est le Sphinx ? |

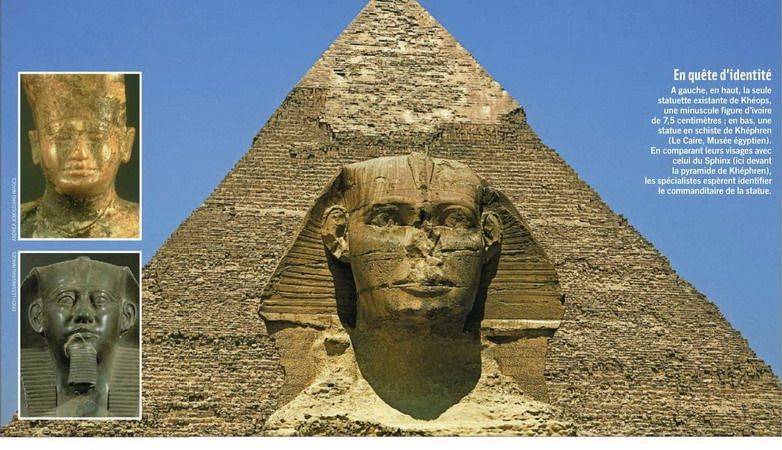

L'énigmatique gardien des pyramides ; Khéops ou Khéphren, le père ou le fils, Quel pharaon se cache sous les traits du sphinx ? Depuis des décennies, les spécialistes scrutent le visage de l'homme-lion.

L'énigmatique gardien des pyramides ; Khéops ou Khéphren, le père ou le fils, Quel pharaon se cache sous les traits du sphinx ? Depuis des décennies, les spécialistes scrutent le visage de l'homme-lion.

Depuis plus de 4500 ans, il veille sur le plateau de Gizeh et ses pyramides, majestueux en dépit des outrages du temps. Regardant d'un air légérement moqueur la foule qui s'agite auteur de lui, pas mécontent de garder sous sa coiffe quelques secrets, à commencer par celui de ses origines.

Le nombre de spécialistes qui se sont penchés au chevet de ce vieillard impassible doit sans doute dépasser son âge, un âge sur lequel ils n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord. Pas davantage que sur le nom de son constructeur. Khéops ou Khéphren ? Le père ou le fils ? Dommage, les voyageurs de l'Antiquité ne parlent pas du Sphinx. Hérodote, Diodore ou Strabon, qui ont visité les pyramides, l'ont ignoré. La sculpture monumentale ne passe pourtant pas inaperçue : 73 mètres de long, 20 mètres de hauteur et 14 mètres de large pour ce lion à tête d'homme taillé dans un promontoire naturel de roche calcaire. Des dimensions qui dépassent les colosses de Menmon ou les éffigies de Ramsés II à Abou Simbel ! Etait-il ensablé à l'époque ? Probablement pas, mais peut-être seule la tête se montrait-elle.

Au Moyen Age, les égyptiens le sumomment Abu el-Hol, Père la Terreur. Les Français voyageurs du XIXè siècle se montrent plus lyriques. Vivant Denon, qui accompagne Bonaparte en Égypte, le décrit ainsi en 1802 : "L'expression de la tête est douce, gracieuse, tranquille ; le caractère en est africain ; mais la bouche dont les lèvres sont épaisses a une mollesse dans le mouvement et une finesse d'exécution vraiment admirable : c'est de la chair et de la vie". L'écrivain et photographe Maxime Ducamp le découvre en 1850 : "Il garde encore, malgré ses blessures, je ne sais quelle sérénité puissante et terrible qui frappe et saisit jusqu'au profond du cour"... Tandis qu'aujourd'hui, Zahi Hawass, le bouillonnant président du Conseil des antiquités égyptiennes, la seule personne au monde qui puisse se faire filmer sur le dos du Sphinx, le qualifie de "symbole de notre identité, non seulemnt en Égypte, mais partout dans le monde". Même si l'identité du symbole, reste, quant à elle, mal définie...

LE SONGE DE THOUTMOSIS IV ; Le consensus existe tout de même sur un point : le Sphinx date de la IVè dynastie (2575-2465), l'époque des grands bâtisseurs de pyramides. Quant à la version officielle, elle semble inébranlable : guides, livres d'égyptologie, savants ou grand public désignent sans hésitation Khéphren (2520 à 2494 av. J.C.) comme son constructeur. Très peu signalent que cette idée est aujourd'hui remise en cause.

LE SONGE DE THOUTMOSIS IV ; Le consensus existe tout de même sur un point : le Sphinx date de la IVè dynastie (2575-2465), l'époque des grands bâtisseurs de pyramides. Quant à la version officielle, elle semble inébranlable : guides, livres d'égyptologie, savants ou grand public désignent sans hésitation Khéphren (2520 à 2494 av. J.C.) comme son constructeur. Très peu signalent que cette idée est aujourd'hui remise en cause.

Deux sentinelles du Sphinx la défendent, deux fortes personnalités : Zahi Hawass, donc, et Mark Lehner, un Américain qui se consacre depuis 30 ans à ce monument, restent convaincus que c'est le fils de Khéops, bâtisseur de la seconde pyramide, qui le construisit. Principal argument : la stèle dite "dusonge de Thoutmosis IV", découverte en 1818 entre les pattes de la bête. Une longue inscription y relate un rêve de Thoutmosis IV, encore jeune prince : parti à la chasse dans le désert memphite, il voulut se reposer et s'endormit à l'ombre du Sphinx, qui lui apparut en songe et lui promit le trône s'il le désensablait. Ce que fit Thoutmosis. Or le nom de Khaef qui figure dans un cartouche de la stèle pourrait être restitué par Khafrê, c'est-à-dire Khéphren. "Une preuve qu'il est bien le commanditaire du Sphinx", selon Zahi Hawass. Par ailleurs, comme la statue est intégrée au complexe funéraire de Khéphren, pour Mark Lehner, "une évidence architecturale la lie à la construction de la pyramide de ce pharaon". De plus, la chaussée de drainage qui part de la pyramide de Khéphren passe à côté du Sphinx : cette proximité montre bien qu'il a été construit après, car les bâtisseurs auraient évité de la placer aussi près de la statue.

Enfin, dans les années 1991-1992, Mark Lehner a passé le monument au crible en utilisant la photographie stéréoscopique. Pas de doute selon lui : le visage du Sphinx présente des similitudes avec celui d'une statue de Khéphren conservée au musée du Caire. Parallèlement, depuis plus de 10 ans, Rainer Stadelmann, égyptologue allemand, égratigne petit à petit la thèse officielle : "Elle a 150 ans ! Une fois lancée, une idée est reprise et répetée indefiniment sans critique et sans plus de vérification. Je partageais cette opinion, mais une autre stèle, plus ancienne puisque datant d'Amenhotep II, le père de Thoutmosis IV, a été mise au jour un siècle après celle du Songe sur le plateau de Gizeh". Une inscription y mentionne Khéphren et Khéops. Ces deux noms, pas plus que celui de Khéphren sur la stèle du Songe, ne sont en relation directe avec le Sphinx. Donc, aucune donnée épigraphique ne permet de trancher. J'étasis surpris que cet élément n'ait jamais été pris en compte". Rainer Stadelmann compare alors le Sphinx avec une des rares statuettes de Khéops. Pour lui, la forme du visage est la même : large, menton carré, grandes oreilles détachées. Le némès plissé correspond aux canons existant sous Khéops, tandis que sous Khéphren, cette coiffe royale devient lisse. Stadelmann s'accroche également à la barbe du Sphinx, ou plutôt à son absence de barbe, pour peaufiner son argumentation : le Sphinx avait à l'origine le visage glabre. Tout comme Khéops ou Snéfrou, son père. Or, plus tard, "sous les règnes de Khéphren, Didoufri et Mykérinos, le roi porte la barbe postiche sur toutes les formes de représentations". Des morceaux de barbe ont bien été retrouvés à côté du Sphinx, mais ils datent du Nouvel Empire.

D'autres éléments confortent l'archéologue dans sa position : la chaussée funéraire tracée par Khéphren pour relier sa pyramide à son temple n'est pas directe "car il a dû tenir compte d'une disposition déjà existante, d'une structure importante qu'il fallait contourner. Or cet objet ne peut avoir été que le grand Sphinx". Plus récemment, la statue d'un lion couché portant entre ses pattes le nom de Khéops, découverte par une équipe japonaise à Abousir en 2005, relie "sans être une preuve absolue" le souverain au Sphinx : "Khéops est protégé par la force de l'animal. Nous n'avons pas d'autre exemple de roi denant une telle figure à l'Ancien Empire".

En Egypte ancienne, l'iconographie divine propose en général un corps d'homme surmonté d'une tête d'animal. Ici, la statue produit l'image impressionnante du pharaon associé à un corps de lion, qui incarne un principe divin. Une innovation à l'époque. Rainer Stadelmann pense que Khéphren n'aurait pas été capable d'une telle prouesse : "La force animale est apparemment domptée par l'esprit humain du roi, et l'image sert à présent d'hypostase divine, majestueuse et calme. Cette extraordinaire métamorphose intellectuelle est assurément plus conforme au legs de Khéops, moteur de toutes les innovations, qu'au règne de Khéphren qui a en tout point imité l'ouvre de son père".

LE SPHINX VA-T-IL GARDER SA TÊTE ? Le débat en est là. Bien sûr, le gardien millénaire de Gizeh a inspiré de nombreuses autres théories. Dans les années 1990, des experts américains, géologues, océanographes, géophysiciens, constatant que l'usure du Sphinx due aux intempéries était plus importante que celle des monuments voisins, en déduisirent qu'il avait quelques milliers d'années de plus que les pyramides ! Las, l'hypothèse fit long feu, aucun égyptologue ne croyant à une civilisation plus ancienne qui n'aurait laissé aucune trace... Plus sérieux, Vassil Dobrev, égyptologue de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire (IFAO), qui voit également dans les traits du Sphinx ceux de Khéops, a longuement développé en 2005 une idée originale. Il considère que le monument est, l'ouvre de Didoufri, l'un des fils de Khéops, qui aurait fait ériger le Sphinx à la gloire de son père. Cette idée met Mark Lehner et Rainer Stadelmann d'accord : impossible, pensent-ils. Aucun roi de l'Ancien Empire n'a jamais construit un monument pour un autre roi...

Le passé du Sphinx gardera encore longtemps ses mystères. Son futur s'annonce tout aussi incertain. Taillée dans un rocher de calcaire marneux, la monumentale statue est comme un millefeuille composé de couches tendres et de couches dures, soumis à l'érosion et dévoré par le "cancer de la pierre". Du moins la maladie n'est-elle pas responsable de la perte de son organe nasal. Le nez du Sphinx n'a pas non plus été détruit par Obélix ou par Napoléon. Cette mutilation est déjà rapportée au XIIIè siècle par l'historien égyptien Makrizi, qui l'attribut à un intégriste. "De nos jours, écrit-il, il y avait un homme nommé Saim ed-Dahr, un soufi. Cet homme désirait remédier à certaines choses religieuses ; alors il se rendit aux pyramides et defigura le visage d'Abou el-Hol, qui dès lors demeura dans cet état. Depuis le temps de la defiguration, le sable a envahi la terre cultivée de Gizeh et les gens attribuent cela à la mutilation d'Abou el-Hol". Mais les travaux de Mark Lehner font remonter dans le temps le vandalisme : le nez aurait plutôt été détruit avec un ontil entre le IIIè et le Xè siècle...

Au final, le Sphinx va-t-il garder sa tête ? La question est posée par des universitaires du Caire. En septembre dernier, le géologue Mahmoud Abdel Momein présentait une analyse minéralogique réalisée dans les dépôts qui entourent le monument, révélant une forte concentration de halite (un minéral composé de chlorure de sodium) près des pattes. Elle serait responsable d'une accélération de l'érosion chimique et mécanique sur les côtés de la statue. Ce qui pourrait expliquer la chute d'une partie de l'épaule droite en 1988. Un drame qui a mobilisé la communauté internationale au chevet du malade. Le Grand Sphinx doit sans cesse être consolidé et rénové. Depuis 2006, un nouveau programme de restauration est en cours. SYLVIE BRIET

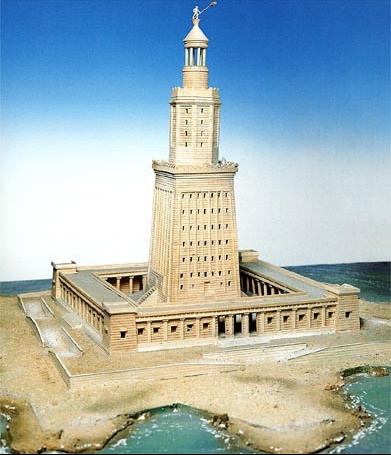

A-t-on Retrouvé le Phare d'Alexandrie ? |

Le phare d'Alexandrie est considéré comme la septième des sept merveilles du monde antique ; il a servi de guide aux marins pendant près de 17 siècles (du IIIe siècle avant notre ère au XIVe siècle). Sa construction aurait débuté entre 299 et 289 avant notre ère (date exacte inconnue) et duré une quinzaine d'années. Les travaux sont initiés par Ptolémée Ier mais celui-ci meurt avant la fin du chantier qui est achevé sous le règne de son fils Ptolémée.

Le phare d'Alexandrie est considéré comme la septième des sept merveilles du monde antique ; il a servi de guide aux marins pendant près de 17 siècles (du IIIe siècle avant notre ère au XIVe siècle). Sa construction aurait débuté entre 299 et 289 avant notre ère (date exacte inconnue) et duré une quinzaine d'années. Les travaux sont initiés par Ptolémée Ier mais celui-ci meurt avant la fin du chantier qui est achevé sous le règne de son fils Ptolémée.

Pied grec et coudée égyptienne. Grâce à une abondante documentation, on connait depuis connait depuis longtemps la forme du phare d'Alexandrie.

"Semblable a une pièce montée, il comportait 3 sections successives : une carrée, une octogonale, une circulaire, l'ensemble posé sur un soubassement", explique Isabelle Hairy. Restait à connaître ses dimensions. Au XIIè siècle, un arabe Andalou l'a décrit précisément en utilisant des mesures qu'on ne savait pas encore convertir. Dans l'Égypte ancienne, l'étalon traditionnel est la coudée royale (0,525 m). Mais quelle est l'unité de mesure utilisée sous les Ptolémées ? Car si les Grecs utilisent le pied, celui-ci varie dans chaque cité.

En étudiant les blocs immergés, Isabelle Hairy a découvert que les Ptolémées auraient choisi le pied ionique ou samien (de Samos) : 0,35 m de long, soit 2/3 de la coudée royale égyptienne. Révélant ainsi que le phare avait été érigé selon 2 programmes : l'un grec, l'autre égyptien, de façon à ce que les constructeurs, quelle que soit leur origine, puissent lire les plans !

En étudiant les blocs immergés, Isabelle Hairy a découvert que les Ptolémées auraient choisi le pied ionique ou samien (de Samos) : 0,35 m de long, soit 2/3 de la coudée royale égyptienne. Révélant ainsi que le phare avait été érigé selon 2 programmes : l'un grec, l'autre égyptien, de façon à ce que les constructeurs, quelle que soit leur origine, puissent lire les plans !

"En utilisant les conversions, j'ai retrouvé l'épaisseur de ses murs. Puis j'ai pu calculer le deuxième niveau, octagonal, et le troisième, cylindrique.

Le tout pour une hauteur d'environ 135 m. On pense que son rayon de visibilité s'étendait sur environ 50 km.

Le tout pour une hauteur d'environ 135 m. On pense que son rayon de visibilité s'étendait sur environ 50 km.

La base devait mesurer environ 70 m de hauteur sur 30 m de côté. On y accédait par une rampe à arcades. Une cinquantaine de pièces servant d'habitation au personnel chargé de l'entretien du phare ou d'entrepôt de combustible étaient aménagées tout autour d'une rampe intérieure, ce qui explique les fenêtres asymétriques qui suivaient l'axe de la rampe, assez large pour livrer passage aux bêtes de somme chargées d'acheminer le combustible. Elle donnait accès à une sorte de terrasse munie d'une rambarde de 2,30 m de haut entourée de quatre tritons soufflant dans des cornes, un à chaque coin de la terrasse.

Le deuxième étage était de forme octogonale et mesurait 34 m de hauteur et 18,30 m de largeur. Il comportait un escalier intérieur qui menait au troisième étage. Celui-ci était circulaire et ne mesurait que 9 m de hauteur. Il contenait lui aussi un escalier de 18 marches.

Quel été le Cours du Nil autrefois ? |

Les caprices du fleuve dieu ; Symbole d'une Égypte éternelle, le Nil n'a cessé de changer de cours au fil des siècles. Une découverte récente qui oblige les égyptologues à réviser leur géographie.

Les caprices du fleuve dieu ; Symbole d'une Égypte éternelle, le Nil n'a cessé de changer de cours au fil des siècles. Une découverte récente qui oblige les égyptologues à réviser leur géographie.

C'est un des colosses d'Égypte, mais un géant aux pieds fragiles : le complexe de Karnak, un des plus importants sites culturels de la planète, avec ses 3 enceintes monumentales et son majestueux temple dédié au dieu solaire Amon, repose sur une levée sableuse qui affleure au ras du Nil, une gezirah - mot qui signifier "île" en arabe. Depuis des décennies, les spécialistes s'interrogent sur le choix d'un tel terrain, meuble et instable, pour implanter ce joyau dont la construction a débuté 2000 ans avant. J.C. et s'est achevée dans les premiers siècles de notre ère. La clé du mystère se cache sans doute dans les divagations du fleuve : car, on le sait aujourd'hui, durant les 4 millénaires qu'a duré la civilisation égyptienne, le lit du Nil n'a cessé de changer d'emplacement.

C'est récemment, grâce aux satellites, que les historiens en ont pris conscience : les invariables cartes sur lesquelles s'appuyaient leurs études ont probablement changé au cours des temps géologiques. Sur les images transmises du ciel, les fleuves apparaissent comme gainés par d'étranges sillons : d'anciens lits, que l'imagerie réalisée par l'altimétrie radar met en lumière en faisant apparaître le dénivelé du terrain à l'échelle d'un continent. Dans le cas du Nil, le satellite américain Landsat, dont la résolution est de 30 m, permet ainsi de suivre sur des centaines de km ces lignes de creux qui décrivent des méandres. Problème : les Iits apparaissent comme une chevelure entremêlée, sans que l'on puisse déterminer à quelle époque les fleuves empruntaient l'une ou l'autre de leurs mèches. Le satellite ne peut fournir de datation. Pour remonter le temps, une seule solution : se rendre sur le terrain. Car en analysant les couches sédimentaires qui se déposent les unes par-dessus les autres au cours des siècles, il est possible de reconstituer l'environnement géologique et hydrologique à différentes époques. Si, par chance, l'une de ces strates contient des fragments de bois, des ossements ou des débris de céramique, c'est gagné ! Les éléments radioactifs de ces vestiges, comme le carbone 14, peuvent être utilisés pour dater le dépôt et "caler" dans le temps toute la succession des couches.

C'est ce qui a été réalisé pour la premiére fois en Egypte il y a 2 ans, sur un tronçon d'une centaine de mètres autour de Karnak. En laboration avec le Conseil suprême des antiquités égyptiennes, Matthieu Ghilardi, du Cerege (Centre européen de recherche et d'enseignement des géosciences de l'environnement, CNRS), et ses partenaires du Centre franco-égyptien d'étude des temples de Karnak (CNRS-CSA) ont notamment réalisé des carottages et forages profonds au pied du temple d'Amon. A la base de la séquence sédimentaire de Karnak, sur une carotte de 25 m de long, les scientifiques ont trouvé des dépôts grossiers de galets que le fleuve ne peut avoir apportés. "Cela signifie que lorsqu'ils se sont déposés, le Nil ne coulait pas à cet endroit, explique Matthieu Ghilardi. Cependant, ces pierres n'ont pas évolué dans un milieu totalement désertique : en fait il s'agit de galets de "wadi", c'est-à-dire d'un affluent éphémère du Nil. Il semble donc probable qu'à l'époque, même si le fleuve ne coulait pas à cet endroit, ses crues y parvenaient".

C'est ce qui a été réalisé pour la premiére fois en Egypte il y a 2 ans, sur un tronçon d'une centaine de mètres autour de Karnak. En laboration avec le Conseil suprême des antiquités égyptiennes, Matthieu Ghilardi, du Cerege (Centre européen de recherche et d'enseignement des géosciences de l'environnement, CNRS), et ses partenaires du Centre franco-égyptien d'étude des temples de Karnak (CNRS-CSA) ont notamment réalisé des carottages et forages profonds au pied du temple d'Amon. A la base de la séquence sédimentaire de Karnak, sur une carotte de 25 m de long, les scientifiques ont trouvé des dépôts grossiers de galets que le fleuve ne peut avoir apportés. "Cela signifie que lorsqu'ils se sont déposés, le Nil ne coulait pas à cet endroit, explique Matthieu Ghilardi. Cependant, ces pierres n'ont pas évolué dans un milieu totalement désertique : en fait il s'agit de galets de "wadi", c'est-à-dire d'un affluent éphémère du Nil. Il semble donc probable qu'à l'époque, même si le fleuve ne coulait pas à cet endroit, ses crues y parvenaient".

La couche postérieure, épaisse de 2 m, une succession de galets plus petits et de sable, a été faconnée par l'action du vent. Le dépôt suivant, par contre, voit se mêler au sable désertique du sable fluvial, de plus en plus présent à mesure que l'on se rapproche des périodes actuelles. Une différence révélée par le microscope électronique qui permet de lire, dans chaque grain, son passé et son mode de transport : le fleuve génère un sable à l'aspect "émoussé luisant", presque translucide, alors que l'éolien est rond et mat. "Cette couche comporte de plus, des debris de céramique et des fragments de bois façonnés, une véritable aubaine pour donner un âge précis à ces dépôts : 3450 ans, à 45 ans près. Ce n'est donc qu'en 1450 av. J.C. que le fleuve coule au pied de Karnak", analyse Matthieu Gilardi. Quatre siècles après le début de la construction du temple ! Conclusion de l'étude : Vers 2000 avant notre ère, lorsque débute le chantier ; le lit du Nil se trouvait 450 m plus à l'ouest. Autrement dit, le temple a été bâti loin de son cours, à la frontière du désert, et ne reposait pas sur des alluvions. D'ailleurs, le sable situé sous les fondations est d'origine éolienne".

Ces résultats ont été annoncés lors d'un colloque pluridisciplinaire de géoarchéologie organisé mi-septembre au Caire. On y a également appris qu'au nord de Karnak, au niveau du temple de Coptos, le Nil se trouvait 2,5 km plus à l'est. "Le fleuve était 3 fis plus large qu'aujourd'hui, commente Matthieu Ghilardi, ses 2 rives distantes de près d'1 km". Le jeu de piste ne fait que commencer. Il faudra maintenant plusieurs années pour recommencer ce travail de proche en proche tout au long du Nil, afin de déterminer l'évolution de son tracé. Jusqu'à atteindre l'époque du premier millénaire avant notre ère à laquelle le fleuve des pharaons a trouvé son lit actuel.

En 450 avant notre ère, Hérodote, ancêtre des géographes et auteur de la fameuse phrase "L'Égypte est un don du Nil", s'interroge déja sur la localisation de sa source.

Un seul de ses interlocuteurs égyptiens se targue de connaître la réponse : "Entre Syène, dans la Thébaïde et Eléphantine, il y avait 2 montagnes dont les sommets se terminaient en pointe. Les sources du Nil [...] sortaient du milieu de ces montagnes : la moitié de leurs eaux coulaient en Egpte vers le nord, et l'autre moitié en Ethiopie vers le sud. "En fait, alors qu'Hérodote fait allusion aux sources du fleuve, les égyptiens évoquent l'origine de ses crues", explique Luc Pfirsch, du Centre de recherche en égyptologie de l'université Paris IV-Sorbonne. Crues qui sont perçues comme la resurgence des eaux souterraines primordiales en certains points du territoire, notamment dans la région d'Eléphantine-Assouan, en raison des tourbillons engendrés par la première cataracte du Nil. Dans une caverne située sous cette chute pensent les égyptiens, loge le dieu Hapy qui veille à leur retour. Sa bienveillance est affaire d'État : le pharaon doit y veiller personnellement.

Car les crues estivales sont vitales pour l'Égypte. Grâce à l'aménagement de canaux d'irrigation et de champs en terrasses, l'agriculture peut nourrir une population qui comprend entre 2 et 4 millions d'habitants. "Des nilomètres étaient disposés au long du fleuve pour mesurer et prédire la hauteur de chaque ennoiement, raconte Luc Pfirsch. Le géographe grec Strabon (58 av. - 21/25 ap. J.C.) explique que si au nilomètre l'eau atteignait 8 coudées (une coudée = 52 cm environ), la crue serait faible et il y aurait menace de disette. La récolte était assurée à 14 coudées". Mais le fleuve n'est pas seulement nourricier. C'est un axe de communication pour transmettre les ordres et acheminer les matériaux. "Sans lui, la construction des pyramides n'aurait pas été possible, rappelle Luc Pfirsch. Du sud au nord, entre Assouan et Delta, son sens d'écoulement aide à la navigation. Dans l'autre sens, il suffit de hisser les voiles : les vents dominants soufflent du nord vers le sud".

Surtout, en façonnant le paysage, le Nil a construit l'identité même du pays, selon une dualité qui imprégnera toute son organisation administrative et politique. Il y a d'abord l'opposition entre le sable rouge du désert (decheret) et les terres noires fertiles, riches en alluvions, de la vallée (kemet) : 2 couleurs pour un même pays. Puis, depuis les hauts plateaux d'Ethiopie jusqu'aux rives de la Méditerranée, la Haute-Égypte au sud, paysage de vallée, la Basse-Égypte au nord, profil de delta. Même si l'unification des 2 régions a eu lieu vers 3200 avant notre ère, la spécificité de chacune est maintenue par la suite : en témoigne l'appellation de "royaume des Deux-Terres" pour désigner l'Égypte, et le pschent, la double couronne du pharaon, formée de la coiffe rouge de la Basse-Égypte, associée au dieu Horus, et de celle, blanche, de la Haute-Égypte, empruntée au dieu Seth. En s'écoulant des monts d'Ethiopie jusqu'à la Méditerranée, le Nil impose un questionnement sur le monde : de part et d'autre de son cours, l'astre du jour disparaît chaque soir pour réapparaître chaque matin. La question de savoir où se niche le soleil durant les heures obscures taraude les Égyptiens. Ils imaginent un inframonde, à l'image de celui du dessus. La nuit, le roi soleil traverse en barque les eaux souterraines. Perpétuant ce grand cycle de la vie dont les Égyptiens craignaient sans cesse qu'il ne s'arrête. AZAR KHALATBARI

Pourquoi les Momies ? |

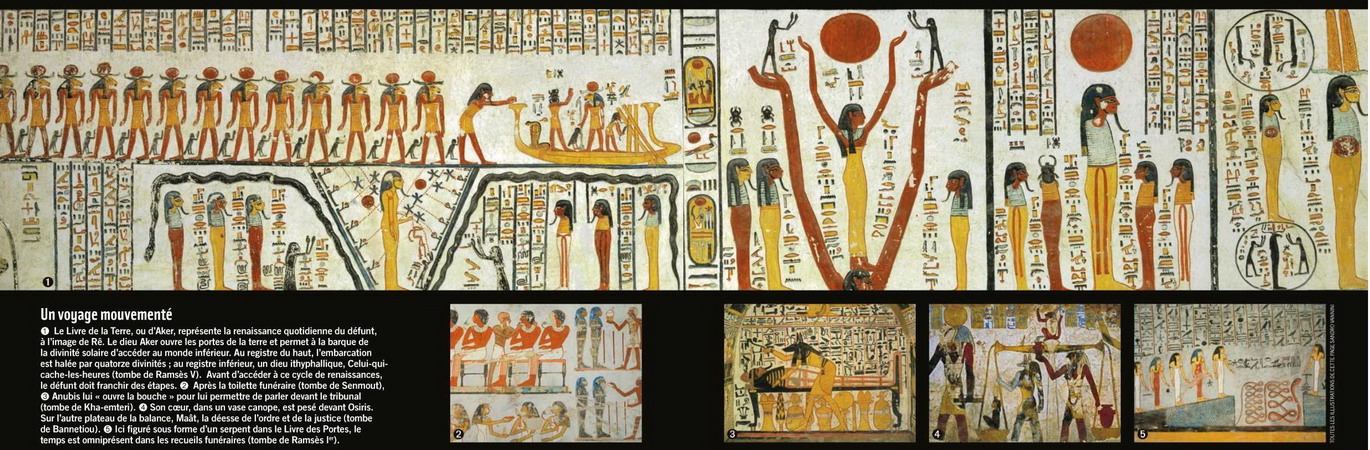

LA TOMBE TT33, UNE BIBLIOTHÈQUES DE L'AU-DELÀ ?

LA TOMBE TT33, UNE BIBLIOTHÈQUES DE L'AU-DELÀ ?

C'est un déclale de longs corridors, de pièces obscures et de puits profonds, étagés sur 3 niveaux. Un labyrinthe souterrain qui intrigue les égyptologues depuis toujours, mais n'a encore jamais été exploré de fond en comble.

Un Allemand, Johannes Dilmichen (1833-1894), avait bien commencé sa description en plusieurs volumes, mais depuis, rien. Pendant un siècle, la porte de ce caveau est restée close. Jusqu'à ce qu'en 2004, enfin, une équipe française emmenée par Claude Traunecker pénètre à nouveau dans ce monument. Baptisée "TT33", la plus grande tombe de la nécropole thébaine, située à el-Assassif, non loin de Deir el-Bahari, n'est pourtant pas décliée à un pharaon. Le maître des lieux ? Padiamenopé. "C'est un intellectuel du VIIè siècle avant notre ère dont on ne sait presque rien, avance le chef de la mission. Cet érudit, secrétaire du roi et spécialiste de littérature sacrée, semble avoir voulu transformer sa sépulture en gigantesques salles d'archives, en compilation de toutes les connaissances de son époque et de toutes les traditions héritées des dynasties précédentes". Les murs sont en effet recouverts d'une forêt de symboles, d'une pléiade de textes funéraires, de périodes et d'origines diverses, dont certains sont peut-être encore inédits pour les égyptologues. D'ailleurs, dès l'entrée de l'hypogée, une inscription invite le passant à lire ce qui est gravé ou peint sur les parois. "La religion égyptienne est touffue, ardue à saisir. Elle ressemble à une boule à facettes. Avec les fresques et les bas-reliefs de son tombeau, Padiamenopé a peut-être légué à la postérité de nouvelles clés pour appréhender la nébuleuse de ces croyances", s'enthousiasme Claude Traunecker. Mais il faudra certainement maintes années de fouilles pour que l'immense TT33 livre tous ses secrets.

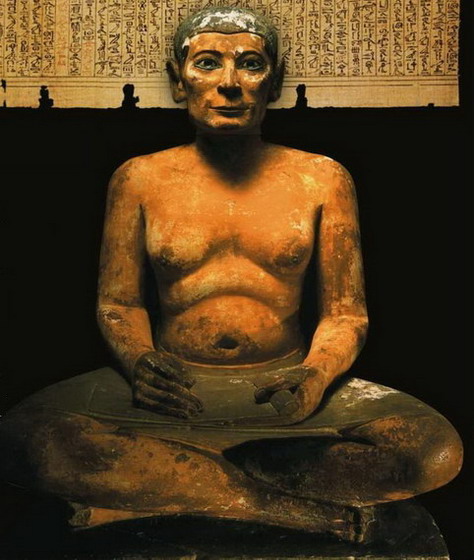

Le beau Métier de Scribe |

Le beau métier de scribe ; Seul un petit nombre de prêtres et de membres de l'élite, plus une armée de scribes, ont accès à l'écriture.

Le beau métier de scribe ; Seul un petit nombre de prêtres et de membres de l'élite, plus une armée de scribes, ont accès à l'écriture.

Ci-contre : Livre des Morts de Néferoubenef sur papyrus (XVIIIè dynastie, 1550-1291) ; le Scribe accroupi (IVè dynastie, 2575-2135), Louvre.

Fonctionnaires d'un Etat doté d'une administration puissante, ces derniers doivent enregistrer les comptes, les taxes, les doléances... Mais ils jouissent d'un statut privilégié. Dans la Satire des métiers datant de la XIIè dynastie (2000 à 1780 av. J.C.), le scribe Khéty incite son fils à suivre cette formation : "Sois scribe". Cela te sauvera des taxes et te protégera de tous les travaux. Quant à tous ceux qui exercent un métier, le scribe est le premier. C'est le scribe qui établit la taxation de la Haute et de la Basse Égypte ; c'est lui qui reçoit d'elles (les montants dus) ; c'est lui qui tient le compte de tout. Tous les soldats sont dépendants (de lui). C'est lui qui conduit les fonctionnaires en présence (du roi). C'est lui qui commande au pays tout entier". Le texte sera recopié par des générations d'apprentis...

SCIENCES ET AVENIR HS N°165 > Janvier-Février > 2011 |

Copyright © 2008 - Maréva Inc